皆さんは、新渡戸稲造に対して、どんなイメージをお持ちですか?

一定の世代より上の方なら

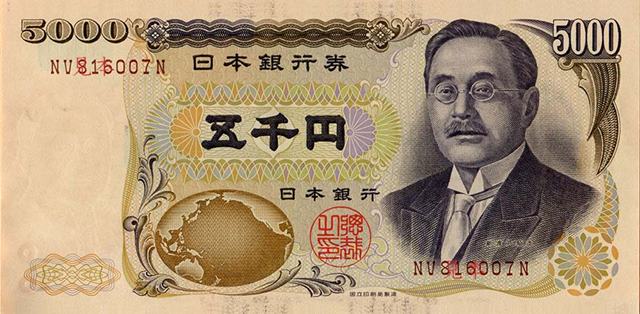

「五千円札!」

という即答が聞こえてきそうですが、さらにそれ以上のコトとなると、ほとんど何も知らない――という方が多いのではないでしょうか?

実は新渡戸は、幕末生まれ。

しかも南部藩士の出身です。

『武士道』という書物を記していることから、そこまでのイメージは、まぁ、わかるかもしれません。

しかし、彼を語るコトバはそれだけでは足りません。

新渡戸は狭い日本に収まる人物ではなく、西洋の学問に興味を持つうち、いつしか欧米を飛び回って活躍するようになり、奥様はメアリー(アメリカ人)という当時珍しい国際結婚を果たす先人でもありました。

そう聞くと五千円札の堅苦しいイメージもいささか和らいできませんか?

本稿では、昭和8年(1933年)10月15日に亡くなった、知られざる偉人・新渡戸稲造の生涯を追ってみたいと思います。

五千円札新渡戸稲造/wikipediaより引用

学究心とチャレンジに富んだ血に恵まれ

文久2年(1862年)。

それは島津久光が上洛し、幕末の政治が大きく動いた年のことです。

南部藩士である新渡戸十次郎と、その妻・せきの間に、末子となる三男が生まれました。

南部藩の藩庁である盛岡城

名前は稲之助。

同年には、岡倉天心、森鴎外がいます。

彼の血筋には、学究心とチャレンジ精神が脈々と受け継がれていたようです。

曾祖父・伝蔵は、儒学と兵学の大家として名を成しておりました。

祖父・伝(つとう)は勘定奉行であり、十和田湖の水利に着目。湖水の流れ込む原野・三本木を開拓するという功績があります。

父・十次郎は、この伝の跡を継いで三本木開拓に尽力しました。

その優秀さが藩主の目に止まり、幕末という激動の時代を生きることになったのです。

江戸と国元を往復する活躍をした十次郎は、しかし、その鋭さゆえに謹慎処分を受けてしまい、悔いの多い晩年を過ごすことになってしまいます。

そして稲之助、わずか6歳の時、48歳でその生涯を終えました。

父を失った稲之助は、優しく聡明で開明的な母や、祖父、叔父に見守られながら生きてゆきます。

西洋好きな南部藩士の子

新渡戸家では、西洋の文物に触れる機会に恵まれました。

例えば出入りの医者は、英語を教えてくれたばかりか、煙草の火をつける奇妙な装置を見せてくれたことも。

装置に触れると、新渡戸の指に走る衝撃――。

「これがエレキだべ」

幼い新渡戸は、西洋の技術に衝撃を受けます。

鉛筆の存在も知りました。

なんでもスラスラ書くことの出来る西洋渡来の筆記具に、彼はすっかり夢中。

そして迎えた明治時代、新渡戸はまたも衝撃を受けます。

母が食べさせてくれた牛肉です。

南部は牛の名産地ですが、あくまで農耕牛。

それを母は、体によいものとしてふるまったのです。

「牛が殺生をおそれて寺に逃げ込んだつうのは、作り話だべ」

母はそう言うと、これからはしばしば食卓に牛肉を出すと宣言したのでした。

エレキ、鉛筆、牛肉――新渡戸の胸には、西洋への憧れが膨らんでいきました。

奥羽最北端の南部藩に生まれながら、西洋に憧れていた彼の体内には、先祖から受け継いだフロンティア精神も流れていたのでした。

東京で学び、農学の道へ

祖父・伝が亡くなった明治4年(1871年)。

新渡戸は、学業のため東京へ出ました。

新渡戸家を継いだ叔父の道郎が、東京で役人をしている太田時敏の養子にしたうえで、学ぶように送り出してくれたのです。

12日という長い旅の最中、途中で駕籠かきから法外な価格をふっかけられるトラブルもありながら、辛い道のりを支えてくれたものは、母がくれたオルゴールでした。

このころまで新渡戸は、伝統的な儒学といった学問を習っていました。

が、上京後は西洋の学問を学ぶことにします。

はじめこそ南部藩の「共慣義塾」に入ったものの、明治8年(1875年)で14歳となると「東京英語学校」へ、

学校には、明治の日本を担う少年たちが数多く集っておりました。

内村鑑三

嘉納治五郎

加藤高明

末松謙澄

東京英語学校で学んでいたある日、文部省の視学官が学校視察に来ました。

視学官はそこで、「これからは自然科学を学び、日本を導いていかねばならない」と演説をします。

これを聞いた夜、新渡戸は眠れないほど興奮しました。

明治9年(1876年)夏。

若き明治天皇がついに脚を東北地方まで伸ばしました。

明治天皇/Wikipediaより引用

このとき新渡戸家に立ち寄ると、明治天皇は三本木開拓の功績を褒め称え、稲造ら三兄弟にこう声を掛けました。

「今後とも、子孫は、父祖伝来の志を継ぎ、農業に尽くしなさい」

新渡戸はこの言葉を胸に秘めるようになります。

そしてこのとき受け取った報奨金で、新渡戸は聖書を買い、教材としたのでした。

いざ新天地、札幌農学校へ

農業を志したあとの明治10年(1877年)。

新渡戸の目は、北海道へ向けられました。

北海道開拓使であった黒田清隆は、こう言い切っています。

「日本の夜明けは、北海道から始まる」

当時の北海道は開拓が始まったばかり。

この地では、西洋渡来の作物栽培、西洋料理に必要となる乳製品や食肉を得るための酪農が始まっていました。

これだけでも農業志願の青年には最適ですが、それ以外の要素も新渡戸にあっていました。

北海道開拓に送り込まれた人々は、戊辰戦争で敗れた東北諸藩の人々が多数を占めています。

開拓使こそ薩摩閥の黒田であるとはいえ、そこで暮らす和人のほとんどは、新渡戸と同じ東北出身者であったのです。

開拓者にとっては苦難の日々ではありました。

しかし、そこには薩長閥の影響が及ばないという利点もあったのです。

新渡戸が第二期生として入学した札幌農学校は、アメリカ人教師も多数在籍しておりました。

最も有名なのが、「少年よ、大志を抱け」の言葉で知られるクラーク博士でしょう。

一期生のみ指導したクラークは、二期生である新渡戸たちとは入れ違いで帰国しています。

そのため、新渡戸とは直接的な交流はありません。

しかし、彼の残した「若き紳士たれ」という教えとキリスト教信仰は残されていました。

二期生は、一期生から熱心なキリスト教の勧誘を受けました。

英語の聖書を既に所持し、熱心に読んでいた新渡戸は受洗し、パウロという洗礼名を授かります。

※続きは【次のページへ】をclick!