歴史の授業で、テーマが昭和の戦争になると、よく言われる疑問がこれ。

『なぜ旧日本軍は中国戦線を拡大させ、さらにはアメリカに真珠湾攻撃を敢行したのだろう』

相手は日本の国土の何倍もある大国。それを2国同時に戦うなど強硬策にもほどがある。

一体なぜ?

もちろん理由は色々ありましょうが、軍が強気になった一つの遠因が「明治時代におけるミラクル勝利の連チャン」ではないでしょうか。

・1894年日清戦争

・1904年日露戦争

明治維新の近代化からわずか30~40年にして、日本は中国(清)とロシア相手に、立て続けに勝利しました。

そのうち日清戦争は、清の指揮官が不可解なトンズラを繰り返したのも勝因だったと以下の記事で記しましたが、では、もう一つの日露戦争はいかなる展開となったのか。

-

日清戦争の攻防を一気読み~朝鮮半島がカオスとなった顛末を振り返る

続きを見る

明治37年(1904年)2月8日に陸軍部隊が仁川に上陸し始まった、日露戦争の流れをスッキリ整理してみましょう。

※2月6日に国交断絶・2月10日に宣戦布告という流れです

不凍港が欲しいロシアが日本へ三国干渉

アジア方面での不凍港獲得のため、どうしても朝鮮半島と遼東半島が欲しいロシア。

同国は日清戦争後に日本が清と結んだ下関条約に対し、三国干渉(ロシア・ドイツ・フランス)でケチをつけ、遼東半島を返還させました。返す刀で、今度は清を脅しにかかります。

「ウチが日本にハナシつけてやったおかげで遼東半島は戻ってきたんだから、“お礼”を弾んでくれるべきだよね^^」

こうして清から鉄道敷設権をもぎ取ったロシア。念願の“不凍港”獲得を果たすため、物資・兵員輸送が必要だったロシアは鉄道建設に力を入れており、特に中国方面での敷設は軍事的な意味が非常に強いものでした。

ただし、当時はロシアだけでなく、他の欧米諸国もアジア分割を進めていた時代。

特に中国では各国が

・ドイツ→膠州湾

・ロシア→旅順・大連

・イギリス→九龍半島と威海衛

・フランス→広州湾

こんな感じで毟り取っておりました。

アメリカはハワイやフィリピンに手を出していて、中国切り取りには出遅れています。

それでも、負け惜しみと言わんばかりに【門戸開放・機会均等】を呼びかけて分け前に預かろうとしていたのが、なんだかなぁと……。

義和団の乱を八カ国連合軍が鎮圧する

もちろん清も、ここまで圧迫されれば、さすがに危機感を強めます。

ただ、方向性がやっぱりマズイ。

当時、清では一般人が「扶清滅洋(ふしんめつよう)」というスローガンを掲げ「義和団」という組織を立ち上げておりました。

扶清滅洋とは「ヨーロッパなんぞくそくらえ! 清こそ最高の国なのだから、我々も政府を助けなければ!」という意味です。

これが清政府の考えと合致したため、義和団は半ば政府公認の団体になってしまいます。

彼らは北京にあった各国の公使館を襲い【義和団の乱】をおっぱじめました。さらには清も、義和団と一緒になって諸国にケンカを売るのです。むむむー。

当然、ヨーロッパ諸国は黙っていません。日本にも誘いかけて連合軍を組み、事態を収束させました。

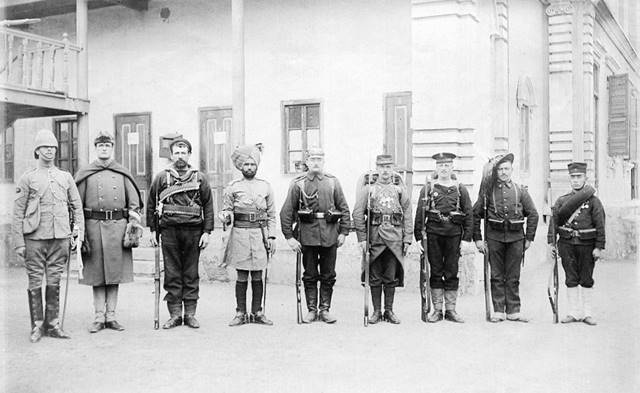

このとき連合軍の兵士を一人ずつ横に並ばせた写真が有名ですね。

イギリス兵とアメリカ兵が一番大きく、日本兵が一番小さいのが目にとれます。意外にも、ロシア兵は右(小さいほう)から三番目でした。

もちろん個人差はありますけれども、この後の戦争の経過を考えると興味深い一枚ですね。

この乱で、清は対外戦争どころか、内乱すら収められないことが確定&露呈。

諸国は清に【北京議定書】をつきつけ、巨額の賠償金と軍の駐留、公使館のあるエリアの治外法権などを認めさせるのでした。

また、ロシアは中国北東部(後に「満州」と呼ばれる地域)を占領し、事実上割譲させます。

日露戦争が日本とロシアの戦争なのに、戦場が全て朝鮮半島と中国なのは、当時その辺がロシアや日本の実効支配地域だったからです。

閔妃「あれ? 清がダメなら次はロシア?」

ここまで来ると、朝鮮でも危機感が強まります。

満州は北京にも朝鮮にも近いですし、両者を分断するような位置にあるので、さすがに効いたようです。

閔妃は

「あれ? 清もうダメじゃね? 次はロシア頼ってみる? この前、日本をビビらせてたし!」

と判断し、親ロシア政権に切り替えるのでした。

親日政権を作りかけていた大院君は再三追い出されてしまいましたが、間もなく閔妃自身が何者かによって暗殺されてしまいます。

残された閔妃の夫・高宗もようやく「自分で強い国にならなければ!」と腹を決め、大韓帝国を名乗るようになりました。

日本としても、これ以上、ロシアに進出されては実にキツイ。いつ自国が攻め込まれるかわからない危険性が飛躍します。

そこで対露については、和戦両方のパターンを考えて対策が考えられました。

「和」のほうは【日露協商論】といいます。

これは「満州はロシア、朝鮮では日本が美味しいところを取って、お互い損がないようにしよう」というものです。

主に伊藤博文などが関わっていたのですが、問題を先延ばしにするのとほぼ変わりません。そのため立ち消えになりました。

一方、桂太郎らは

「ここは覚悟を決めてロシアと一戦し、実力で追い払うべきだ!」

と戦を辞さない覚悟で準備を始めます。

桂たちも「歩の悪すぎる戦いになるだろう」ということは重々承知であり、そのため少しでも有利にすべくアッチコッチへ根回しをしました。

事前にイギリスやアメリカと……

では、根回しとは何だったのか?

具体的には、以下の通りです。

・ときのアメリカ大統領であるセオドア・ルーズベルトとハーバード大の同期だった金子堅太郎を渡米させ、日本に有利なタイミングで和平交渉を仲介してくれるよう依頼

・日銀副総裁の高橋是清を渡英・渡米させ、英米から(当時の貨幣価値で)8億円の外債を取り付けた

そして何といっても【日英同盟】です。

当時のイギリスは大英帝国の名に恥じない、世界一の領土を持つ国でした。

もちろん中国大陸にも多く権益を持っていましたし、クリミア戦争などでロシアと戦ったこともあります。

しかし、中国方面での権益を守るための戦いに、本国からわざわざ大軍を送るのは、さすがのイギリスでも非現実的。

それなら、近場でそこそこ対処してくれる国がいればアジア方面で多少ラクができるわけです。

幸い、イギリスも幕末の頃から何人も日本へ公使を送っており、日本の文化や社会についての理解はある程度持っていました。

日清戦争で国際法を意識した行動を見せたことや、義和団の乱を鎮圧したとき、日本がまとまった兵数と戦いぶりを見せたことも、好感を持てる理由になったようです。

日英同盟が、この時代の白人&有色人種の同盟で珍しく対等なのは、こういった複数の要因があったからと思われます。

まあ、すぐに同盟が成立したわけではなかったんですけれども、それはどんな国際交渉でも同じですしね。

この他にも日露戦争開戦までのエピソードは、いろんな人が泣いたり激高してたり脳天気だったりして、面白いものが山ほどあります……。

全部取り上げるとすごく長くなるので、割愛しながら進めさせていただきます!

※続きは【次のページへ】をclick!