「玉に瑕(きず)」という言葉通り、どんなに優れているように見える人でも、一つや二つの欠点はあるものです。

康保三年(967年)12月27日は、書家として有名な小野道風が亡くなった日。

「みちかぜ」が正しい読みだったと思われますが、文化人によくあることで音読みの「とうふう」でも特に問題はありません。

官職でも中国風の名前で呼んだりしますしね。水戸”黄門”(中納言の唐名)とか。

本稿では小野道風の生涯を振り返ります。

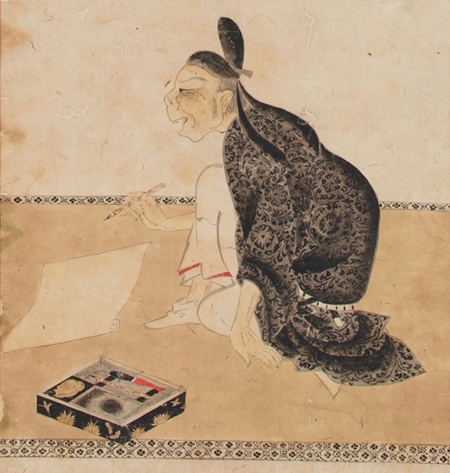

小野道風/wikipediaより引用

仕事でよく書いていたら芸術の域に!?

小野道風の時代、「書が得意」ということは実用的かつ必須スキルでした。

なんせパソコンも印刷技術もない時代ですので、書類はすべて手書き。

しかも墨と筆で書くのですから、上手いに越したことはありません。

大河ドラマ『光る君へ』の藤原行成も重宝されていましたよね。

道風は、その直前の時代であり、芸術的な書だけでなく、公文書の清書をはじめとした実用的なものを多く書いていました。

むしろ「仕事で文字をよく書いていたら、そのうち周囲に“アイツの字はもはや芸術の域だ、屏風に一筆書いてもらおう”といわれるようになった」という感じなんでしょう。

芸術家には死後に評価の高まる人もいますが、道風の場合、存命中からかなりの高評価を得ていたことがわかっています。

もちろん、彼の死後もそれは変わりません。

一例を挙げると、道風の死から約40年ほど経った頃に成立した『源氏物語』の中でも、道風の書は高く評価されています。

京都市北区の道風神社には、彼が字を書くとき、墨を溶くのに用いたという池や、実際に使っていたというさまざまな品が伝わっているとか。

1000年以上も残っているとしたら、もうそれだけでスゴイ話ですよね。

道風神社の場所は、龍安寺や金閣寺の辺りからひたすら北に行った山の中にありますので、応仁の乱などでも戦果を免れたのでしょうか。

「空海筆と伝わる書をボロクソに罵った」

芸術家で神格化されている――。

となると、さぞ素晴らしい人だったのかと思いきや、小野道風の場合そうともいいきれないエピソードのほうが多いようです。

インパクトが強いのは「空海筆と伝わる書をボロクソに罵った」という人間くさい話です。まぁ、日本神話の神様も割と「は?」なエピソードが多いですしね。

弘法大師空海/wikipediaより引用

また、64歳のときには、ときの天皇だった村上天皇に対し、「私を山城守か近江権の守にしてください!」というよくわからんおねだりをしていたりします。

ちなみに、村上天皇はこのときちょうど道風の半分の年齢(32歳)でした。

「この爺やはいきなり何を言っているんだ?(´・ω・`)」と思ったでしょうね。

その後の記録からすると、この不思議なおねだりは却下されたようです。そりゃあ……。

実は道風には好古(よしふる)という兄がいて、彼が山城守を兼任していたことがあるのですが、他に道風と山城守という職務の接点が見当たらないところが判断に困ります。

この歳で「俺のほうが兄貴よりその役にふさわしい!」と思ったなんてのもありえなさそうですし。

ついでにいうと、好古は天慶の乱(藤原純友の乱)で純友軍を破った一方、太宰府で【曲水の宴】を始めたという風流人でもありました。

【曲水の宴】は『光る君へ』でも再現されて話題になりました(※1)。

さらに、好古の歌は後撰和歌集や拾遺和歌集にも取られていて、絵に描いたような文武両道というやつです。

誰もが認める名人なのに、わざわざ人の書いたものにケチをつけて、自ら瑕瑾を作った道風と比べるとエライ違いですね。

晩年は苦しんだそうで……

小野道風は晩年にかなり体調を崩して苦しんでいたそうです。

享年73ですから、老衰で穏やかに亡くなっていても良さそうなものですが……がんや糖尿病のような、時間をかけて重症化していく病気にかかっていたんでしょうか。

さすがに同情してしまいますね。

ちなみに、道風よりも好古のほうが二年ほど長生きしています。

誤差の範囲ではありますが、日頃の行いが影響してたり……とかなんとか。

まぁ、二人ともあの小野篁の子孫説がありますし、篁の個性が別々に遺伝したのかもしれません。そういうことにしておきましょう。

※1 曲水の宴……貴族のお屋敷に流れている小さな川の左右に歌人が待機し、その川を流れてくる盃が自分の前を通り過ぎる前に、歌を詠むという遊び。中国で紀元前辺りから行われていたもので、日本でも5世紀ごろからたびたび催されていた。

あわせて読みたい関連記事

-

野狂と呼ばれた小野篁は頭脳キレキレ書も無双!朝廷批判で流罪となるも悠々自適

続きを見る

-

海賊と共に暴れ回った藤原純友の乱~なぜ貴族が瀬戸内海で略奪行為を働いたのか

続きを見る

-

なぜ平将門の乱は起き誰が鎮圧したのか?今も皇居前に首塚が残されている理由は?

続きを見る

-

弘法大師空海の生涯と功績~日本密教の祖にして至高の文化人だった

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

国史大辞典

小野道風/wikipedia

小野好古/wikipedia

道風神社/wikipedia