こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【脩子内親王】

をクリックお願いします。

『権記』や『小右記』では?

翌寛弘八年(1011年)には父の一条天皇までもが崩御。

そこで何かを決意したのか。

四十九日の後に、脩子内親王は叔父・藤原隆家のもとへ身を寄せました。

詳細は定かではありませんが、養母の彰子が自らの皇子に手一杯なことや、今後の政治的立場を考えて、母方に身を寄せたのでしょうか。

藤原実資の日記『小右記』によると、脩子内親王の移転について道長は不快さを表していたようですので、反対されたのを押し切って移ったのかもしれません。

このタイミングだったのは、一条天皇の存命中は側にいたかったからだと思われます。

母の記憶が薄い分父を慕ったでしょうし、一条天皇としてもそう望んでいたでしょうし。

脩子内親王は前述の通り一品に封じられたことで個人的な収入があったので、住む場所さえ決まれば食べていける立場でもありました。

いくらか蓄えておいて、好機を待っていた可能性もありますね。

藤原行成の日記『権記』では、脩子内親王が引き移る日のことについて行成の視点から書かれています。

藤原行成/wikipediaより引用

この日の行成は、一条天皇の法事などでバタバタしていたこともあり、いったん家に帰って休息した後、脩子内親王に供奉するかどうか迷っていたそうです。

おそらく「道長の機嫌を損ねないかどうか」を気にしていたのでしょう。

最終的には「先帝に御恩があるのだから、このようなときは宮たちに奉仕するべき」と思い直し、ちょうど内親王の車が自宅の前を通ったので、急いで後に従ったのだとか。

頼りにした隆家は大宰府で大活躍

母方の藤原隆家を頼ったからには、脩子内親王(しゅうしないしんのう)の立場もこれで安泰――。

かと思いきや、今度は長和元年(1012年)末頃、家主である隆家が眼病にかかってしまいます。

隆家は「大宰府に眼病の名医がいる」と聞きつけ、現地への赴任を強く希望。

長和三年(1014年)11月に大宰権帥として現地へ向かったため、脩子内親王はまたしても頼れる人と離れることになってしまいました。

もちろん脩子内親王がついていく必要はありませんし、この頃の記録はやはり乏しいのですが、おそらく驚きもし、慌ただしくもあったのでしょう。

隆家が九州へ向かう前の長和二年(1013年)、脩子内親王は三条宮へ移り住みました。

ここが彼女にとっての終の棲家となり、ご本人からすると「ようやく落ち着けた」と思ったのかもしれません。

幸い、隆家は現地で善政を敷いて民を安んじ、寛仁三年(1019年)に起きた【刀伊の入寇】では異国の襲撃を撃退するという大活躍を果たしています。

馬に乗る女真族を描いた一枚/wikipediaより引用

これらによって隆家を見直す人もいたので、脩子内親王のもとにも良い知らせが届いたかも……と、思いきや一度染み付いた悪評は簡単には拭えないようで。

寛仁三年の末、隆家が大宰権帥を退いて帰京したところ、その後に疫病が流行ってしまい「疫病を持って帰ってきたのでは?」と言われてしまいます。

日頃の行いというか、長徳の変やそれ以前の行いのせいですね。

時系列が前後しますが、隆家が帰ってくる前年の寛仁二年12月(1019年1月)、同母弟の敦康親王が薨去してしまい、脩子内親王はさらに孤独を深めることになりました。

敦康親王は式部卿の官職を持ち、結婚もして自分の家を構えていたので、この時期にはあまり会えていなかったかもしれません。

皇族も貴族も、成人後はきょうだいであっても異性にはあまり会わないものですしね。

それでも幼少期の接触の多さや彼らの身の上を考えると、やはり寂しさが強かったのではないでしょうか。

『更級日記』の記述に残る

孤独な脩子内親王の慰めになったのは、おそらく物語や和歌だったと思われます。

『更級日記』の寛仁三年(1020年)の部分に、著者の菅原孝標女が次のような記述を残しています。

「母のツテで、脩子内親王に仕えている衛門命婦という人が、宮様から頂いた物語の本を譲ってくれた」

これ以前から脩子内親王が物語を手元に集め、それを衛門命婦ら女房たちに下賜していたことがうかがえます。

中には一条天皇の遺品もあったのかもしれません。

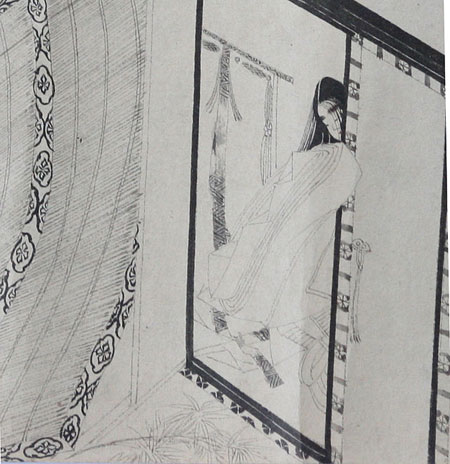

物語を女房に読ませて楽しむ――というのは貴族の趣味の一つであり、同時に孤独を慰めるものでもあったのでしょう。

また”枕草子の良質な版が脩子内親王の手元にあった”とされていますので、それも母后の定子か一条天皇の遺品として、受け継がれていた可能性があります。

清少納言/Wikipediaより引用

清少納言がいつ頃宮中を出たのかについてははっきりしておらず、幼かった脩子内親王が原本をもらったとか写本を作らせたというのも考えにくいので、定子に仕えていた女房か近親者の誰かが書き写したものでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!