こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【平安貴族の寺社参拝】

をクリックお願いします。

藤原道綱母の場合

平安時代の貴族女性といえば、一定以上の身分になるとほぼ外出しないのが常……かと思いきや、あながちそうとも限りません。

参詣のため色々と出かけているのが、前述の通り『蜻蛉日記』の著者・藤原道綱母です。

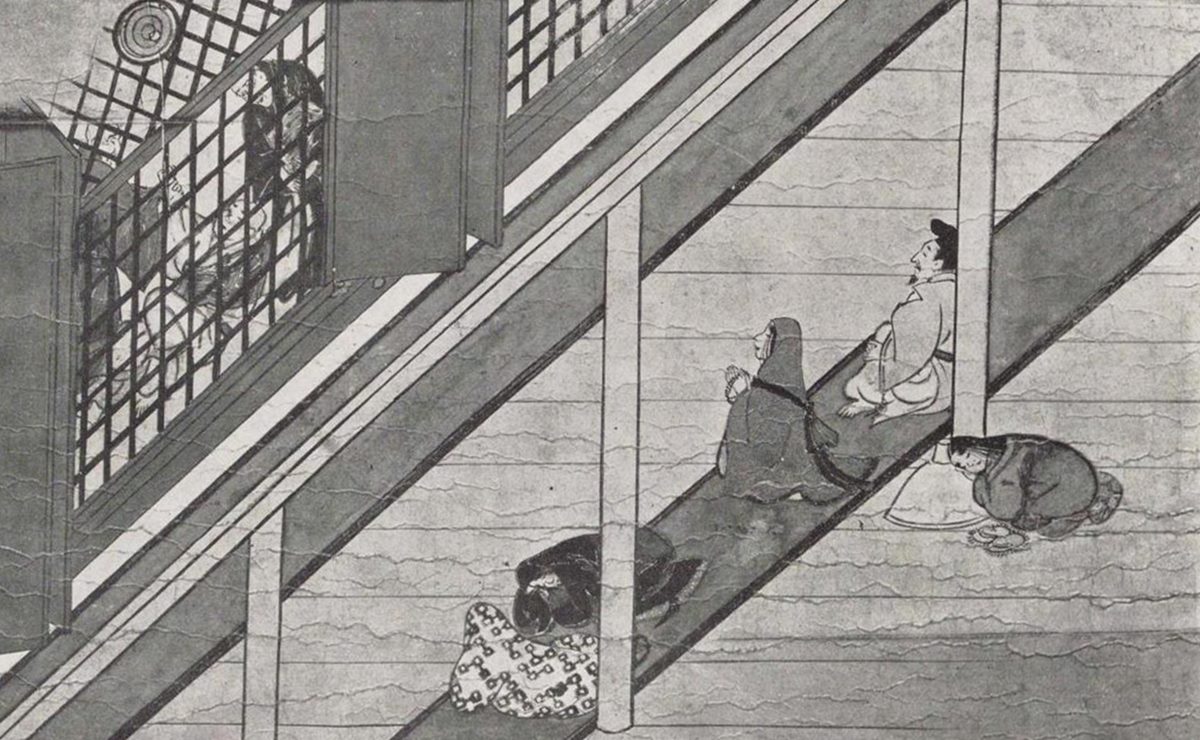

浮世絵にも描かれた『蜻蛉日記』岳亭春信:画/wikipediaより引用

彼女は「いつも行っている」と記している”鳴滝の山寺”の他、伏見稲荷大社や初瀬の観音様こと長谷寺など、多くの寺社へ参詣していました。

出先が記されておらず「人に誘われてお参りに行った」というだけの記述も多々あり、他のお寺や神社にもよく行っていたようです。

比較的若い頃、夫の藤原兼家と大ゲンカをした後に「幾年来の願い事があって」と初瀬のことを記しているため、夫婦円満や子授けを願っていたと思われます。

「あちらこちらへお参りしてお祈りしたが、もう子供が生まれる見込みのない歳になってしまった」なんて記述もあります。

なお、この初瀬詣のときは、兼家が「大嘗会が終わったら一緒に行こう」と誘っていたのにもかかわらず、道綱母はそれを待たず、一人で行ってしまっています。そういうとこですね。

参詣への道中や寺社の様子も

藤原道綱母が他の女性たちと異なるのは、やはり日記を記していたことが大きいでしょう。

その中で、参詣への道中や寺社の様子も比較的多く記していて、現代の我々も楽しむことができます。

実際にどんなことが書かれていたのか?

いくつか例を挙げてみましょう。

◆初瀬へ向かう道中の宇治で

「木々の間に水面がきらきらと光ってうっとりするような景色」

「川に向かって簾を巻き上げると、川の中に網が張ってある。行き違う舟も多く、今まで見たこともない風景をみんなで眺めた」

「後ろを見ると、従者たちが柚子や梨を嬉しそうに食べていて、旅の面白さを感じた」

◆唐崎へ祓えに行く途中

「山道になると、京都はすっかり違った景色で面白かった」

「関所の道も趣深く、なんとなく先を目で追っていくと、はるか彼方まで見渡せた」

こういった表現は、話の流れや人物同士の心境を重んじる物語より、著者の感覚がそのままにじみ出る日記文学のほうが面白いかもしれませんね。

家族に関するご利益はなかったかもしれませんが、この筆力と和歌の才能をもって、道綱母の名が現代にまで伝わったことは何ともありがたいことです。

「神頼み」は現代ではあまり重視されなくなっていますが、そうするしかないときもありますよね。

科学的な解決方法がない時代は、必然的にその機会が増えるだけのこと。

頭から「非科学的」と謗るのではなく、当時の人の心情を想像して史料や文学に触れてみると、より味わいが増すのではないでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

-

藤原彰子の生涯|紫式部や一条天皇と共に父・道長の政権を盤石にした功労者

続きを見る

-

愛憎劇が赤裸々に描かれた藤原道綱母の『蜻蛉日記』兼家とはどんな関係だった?

続きを見る

-

赤染衛門~倫子や彰子の指南役は紫式部とどんな関係だった?史実の生涯まとめ

続きを見る

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

【参考】

服藤早苗『藤原彰子(人物叢書)』(→amazon)

他