延元3年/建武5年(1338年)閏7月7日は新田義貞の命日です。

7月2日との説もありますが、いずれにせよ義貞の働きにより鎌倉幕府が滅亡したのが元弘3年/正慶2年(1333年)のことですから、それからわずか5年後に亡くなっているんですね。

幕府という強敵を倒しておきながら、なぜ、そんな結末を迎えてしまったのか。

いったい新田義貞とはどんな武士なのか。

本記事でその生涯を振り返ってみましょう。

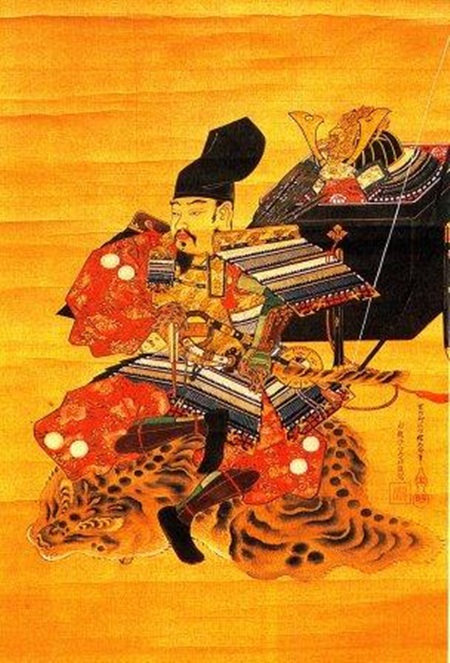

新田義貞公肖像/wikipediaより引用

豊かではないが人を結びつける才がある

新田義貞は出生年だけでなく出生地も不明。

源氏の名門なのに義貞の元服した年齢だけでなく、出生年が不明なので享年もわかりません。

妻は得宗被官(北条氏本家の家臣)である安東氏の出身でしたので、義貞にせよ全く幕府中枢と関係がなかったわけでもないでしょう。

足利尊氏の妻が、北条氏の中でも次席にあたる赤橋氏出身ということを考えると、やはり新田氏が一段下に見られている気配は漂います。しかし……。

実は尊氏よりも義貞の方が、武士らしい振る舞いをしていたことも多々あります。

例えば、まだ鎌倉幕府を討つ前、義貞が家督をついで間もないと思われる時期の話です。

新田氏は、源氏一門とはいえ北条氏と仲が悪かったので、名門にあるまじき無位無官という状態。

財政的にも厳しく、領地も家名に相応しくないほど小規模でした。

しかしそのころ義貞の本拠である新田氏の氏寺・長楽寺が火災で燃えてしまい、大谷道海という僧侶がその再建をしたいと考えていました。

群馬県太田市にある長楽寺/wikipediaより引用

彼の出自には諸説あるのですが、親族の女性のうち何人かが新田氏の家臣に嫁いでおり、氏寺である事も重なって、義貞が再建に関わることになります。

ただし、手元に余裕資金がないのは義貞も同じ。

そこで考えました。

「再建に協力してやりたいのはやまやまなんだけど、領地売っても足りないな……そうだ、お金ある人に協力してもらおう!」

ということで、有徳人(当時の資産家・お寺に気前よく寄付する=徳が有る人という意味)を自分の領地に呼び、再建費用を寄付してもらう代わりに、その人とお寺周辺の警備を請け負うことでwin-winの関係を作り出したのです。

後に敗戦が続いて愚将扱いされることもありますが、実際はそうでないことがわかるでしょう。

あいにく北条氏からの扱いは変わらず、書状でも名前を間違えられる有様でしたが……。

仮病も使える演技力

新田義貞は、それでもしばらくの間、幕府に従順でいました。

しかし、上方で後醍醐天皇が倒幕の意思を明らかにし、後醍醐天皇の皇子・護良親王からも令旨が飛ぶと、各地で天皇方に従い始める武士が出始めます。

このとき義貞たちには、幕府から「天皇方・楠木正成の籠る“千早城”を攻略せよ」という命が下りました。

楠木正成/wikipediaより引用

義貞はここで重大な決断をします。

「すいません、持病のしゃくが出たので帰ります」と言って、勝手に戦線を離れてしまったのです。

本当に病気であれば、京都なり大坂なり近場で宿を取って療養しそうなものですが、領地である新田(現・群馬県太田市周辺)まで直で帰っているあたりから、仮病だったのでしょう。

直接の理由についての詳細は明らかではありません。

もしかすると、少数ながら士気も高く奮戦する楠木勢を見て、

「優勢のはずの幕府軍がこんなに苦戦するということは、先がない証拠ではないか?」

と考えたのかもしれません。

義貞が後醍醐天皇、あるいは護良親王の令旨を受けていたという説もありますが、定かではありません。事の性質上、記録が残りにくいことも影響しているでしょうか。

また「上野(こうずけ)に帰ってから起きた幕府との軋轢が引き金だ」とする説もあります。

幕府が正成討伐のための軍費を調達しようとして、義貞の地元で乱暴を働いたため、義貞が怒って一人を殺し、一人を勾留した。

これが幕府に報告されたため、先手を打って幕府に背いた。

というものです。

これも以下のような流れとも考えられます。

日頃から幕府に名前を間違えられたりして嫌気が差していた

↓

千早城で幕府方のグダグダっぷりに嫌気が差した

↓

地元でも幕府の人間が横暴なことをしてきた

↓

もう我慢できん!!

義貞挙兵!三方から鎌倉へ

そして千早城の戦いから二年後の元弘3年/正慶2年(1333年)5月。

ついに義貞は倒幕の兵を挙げます。

地元・生品神社でこのことを明らかにしたとき、義貞の手勢は150騎ほどしかいなかったそうです。1騎あたり2・3人は歩兵がつくとはいえ、それでも500人以下。

逆に考えれば、このような小勢でも幕府を潰したくなるほど、鬱憤なり恨みなりがたまっていたということでしょう。

そもそも生品神社も大きな神社ではありませんし。

余談ですが、生品神社の主祭神は大国主(オオクニヌシ)です。

そして大国主の子孫とされている一族のひとつが、諏訪大社の最高神官・大祝(おおはふり)を務める諏訪氏でした(別の説もあります)

後に義貞の息子・新田義興(よしおき)が諏訪氏に匿われたことがある北条時行と組んで足利軍と戦うことになるのは、なんとも奇妙な縁ですね。

新田義興(義貞の次男)/Wikipediaより引用

閑話休題。

新田軍の鎌倉侵攻ルートにはいくつかの説があり、判然としていません。

上野から鎌倉に向かう途中に利根川があり、渡河地点をどこにするかで意見が割れているためです。

古今東西、渡河中は軍が最も無防備になる状況ですので、義貞たちが慎重にそのポイントを選んだことは間違いありません。

その後、武蔵で鎌倉から脱出した足利千寿王(のちの義詮)らと合流し、同時に幕府方に「義貞挙兵」の知らせが届きました。

これにより小手指河原で両軍が激突し、双方に数百騎単位の死者が出て痛み分けになったとされます。

続く分倍河原の戦いでも新田方が勝利し、どんどん南下。

その後、北条泰家らが幕府方として新たに討伐へやってきますが、これはもう少し南の多摩川近辺で一進一退の戦いが行われました。

そして5月16日に三浦氏らの援軍を得た新田方が大勝し、一気に鎌倉へ押し寄せていきます。

もちろん当時は知る由もありませんが、同時進行で足利高氏(尊氏)が京都の幕府機関・六波羅探題を攻略していました。

広島県尾道市の浄土寺に伝わる足利尊氏肖像画/wikipediaより引用

義貞たちは5月18日からいよいよ鎌倉攻めを開始しますが、皆さんご存じの通り、鎌倉はどこから入ろうにも狭い道ばかり。軍を一気に通せるような道はありません。

そこで義貞は軍を三手に分け、

【北】巨福呂坂(こぶくろざか):堀口貞満隊

【北西】化粧坂(けわいざか):義貞と山名・岩松隊

【西】極楽寺坂(ごくらくじざか):大館宗氏隊

担当を分けて進みました。

【 】内は鎌倉中心部から見た方角となります。

堀口貞満も大館宗氏も新田氏の支流にあたる家の人で、さらに宗氏の妻は義貞の姉妹ですので、文字通り「一族総出」といった様相ですね。

これらの進軍ルートはいずれも「切通し」と呼ばれる狭い道です。

巨福呂坂や極楽寺坂については、後年の災害や開発の影響により当時の様子は不明ながら、化粧坂は現代でも「崖にかろうじて道がついている」ようなところ。

何十kgもの装備を身に着けた騎兵が大挙して通れるような場所ではありません。

おそらく当時は、巨福呂坂や極楽寺坂も似たようなものだったでしょう。

「切通し付近は狭すぎて戦えないので、鎌倉の防御は大したことない」

といわれることもありますが、どちらかというと

「一度に通れる人数を制限することによって、幕府側の人間が逃げる時間を稼ぐ」

ことが目的だったのかもしれません。

とはいえ、倒幕の際は幕府側があまり逃げていないのですが。

鎌倉の切通しは七ヶ所あり、義貞が侵攻ルートに選んだのは前述の通り北~西にかけての三ヶ所です。

ということは「北~東側の切通しを使うか、由比ヶ浜から舟で相模湾を抜け、房総半島や伊豆半島へ逃げる」というルートは残されていたことになります。

それでも前執権・北条高時をはじめとして自害する者、最期まで戦って討死した者のほうが多かったというのですから、幕府軍は潔すぎたともいえます。

さて、話を義貞軍に戻しましょう。

彼らは実際、どうやって攻め込んだのか。

※続きは【次のページへ】をclick!