偽板事件のため、牢獄に繋がれてしまった鱗形屋。

地本屋たちが集まり、次の『吉原細見』はどこで出すか?と話し合っております。

確実にヒットが出る定番ですから、鱗形屋の落とした粟餅にありつきたいのは、蔦重だけのはずがありません。

『吉原細見』という“粟餅”を狙う地本問屋

地本問屋が一堂に介して、鱗形屋のことを話し合っています。

日本家屋の美しさを凝縮したいい絵作りですね。障子越しの光が実に素晴らしい。

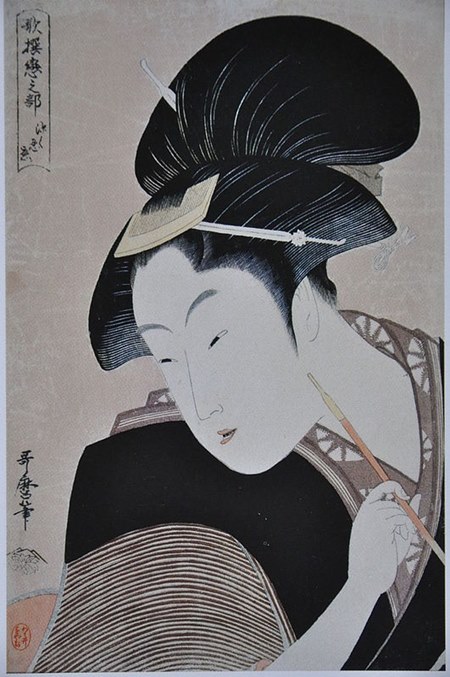

煙管にもご注目ください。煙管は江戸時代のオシャレアイテムですから、いかに粋に吸うのかがポイントとなってきます。羽織の紐も個性が出ています。

煙管を吸う花魁を描いた喜多川歌麿の作品/wikipediaより引用

彼らは今回の件で、奉行所まで出てきたことに驚きを隠せておりません。派手にやったもんだと驚いております。

鱗形屋の身代はだいぶ傾いている上にキツい裁きとなったら……そう心配するようで、それだけでもねえようで。

うーむ、鱗形屋って、今の日本で言えばフジテレビってコトですかね?

で、地本問屋は他のテレビ局面々とか……今回も業を感じるぜ。

鶴屋喜右衛門が煙管をカッと竹筒に叩きつけて音を出し、本題に入ると示します。

「では鱗形屋さんに代わって、細見を出そうという方はいらっしゃいますか?」

フジテレビさんに代わって『サザエさん』を放送する局はあるか? みてえな話ってことよな。

スポンサーごと引っ張ってこれるなら、うめぇ話よ。『吉原細見』は吉原が買い取ってくれるスポンサーつきの案件でやんす。

他に乗り出すものもいる中、パンと手を打ち「僭越ながら」と前置きしつつ、こう告げたのは西村屋与八でした。

「私がやるのが、一番よろしいかと!」

でやがったな、このマシリト面がよ。吉原にも出入りして、蔦重にも顔が利くってよ。

このやりとりを笑顔で見ているのが鶴屋なのですが、笑っているようで、目だけ異様に冷たい時があるんですよ。

すると、その蔦重が乗り込んできたと告げられるのでした。

海外展開を見据えた豪華キャスト陣

えー、今週のこのキャストですが、大人気声優が四人と揃うという、豪華な隠し玉が披露されました。

岩戸屋源八:中井和哉さん

村田屋治郎兵衛:松田洋治さん

奥村屋源六:関智一さん

松村屋弥兵衛:高木渉さん

やりやがったな! やってくれると信じていたぜ!

そうガッツポーズをしつつ、海外のオタク友にもこの情報を送ったところ、大喜びです。これ目当てで見る人も出るんじゃないか?と思うほど。

んで、この「海外のオタク」というのもポイントです。

突然ですが問題です。海外とは、どこの国のオタクか?

正解は、中国のオタクです。

TikTok閉鎖騒動で話題になったSNSのRednote(小紅書)があります。

そんなネットを見ているとわかりますが、中国のオタクは熱いんです。自らのアイデンティティに結びつけ、熱烈に愛好するファンが多い。

アメリカでは、トランプ大統領がオタク文化からは相当距離があります。アメリカの学校図書館から日本の漫画本が撤去される事例も増えておりやす。

つまりオタクという視点でいくと、中国が田沼時代、アメリカは松平定信時代になるかもしれねえ、ってことですよ。

んで、このチームは風を読めますんで、そこまで踏まえてのこの陣容だったらてぇしたモンだって感じた次第でやんす。

今年の大河は、いい意味でオタクを刺激すると思いやすぜ。

何も声優が出るってぇだけの話じゃねえ。モノづくり。日本人の商売意識。そういうものって、江戸時代にカチッとハマっていったんじゃねえかな。

そう実感できると思います。

限定版商法とか。痛グッズとか。推し色とか。チラリズムとか。ラッキースケベとか。ケモナーとか。エロパロとか。女体化とか。

そういう作品はだいたい、蔦重とその周辺、後進者がゴリゴリと展開しています。

隠し玉といえば、番組特番に昨年の『光る君へ』のファーストサマーウイカさんと、玉置玲央さんが出ておりましたね。

番組内では二年連続大河に出ることになった猫みて羨ましがってたこの二人。

「人間でも二年連続はある!」

それを示す前振りでは?

徳井優さんが既にそうですし、この二人にこそできる役があるんじゃないかと思っております。

特にファーストサマーウイカさんは「江戸時代の清少納言」とされる女性文人なんか、ぴったりだと思うんですけどね。どうなることでしょう?

倍売れる『細見』を作ってみせらぁ!

蔦重は、地本問屋の寄り合いに、なんとも明るいノリでやってきました。

ふざけないとやっていけないと気遣いつつ、『細見』は私が出し「改」を続けられるようにすると言い切る西村屋。

蔦重はしおらしく頭を下げつつ、自分が板元として『細見』を出すと反論します。すかさず鶴屋が「仲間内でなければ板元になれないとお伝えしていた」と丁寧に返す。

蔦重はそれを逆手に取り、これを機に仲間に加えて欲しいと言い出しました。

ここで地本問屋の一人が扇子でパタパタと仰いでおりやす。

この扇子一つとっても日本人の教養が見えてきます。

根っこを辿ると中国の官僚が持つ笏(しゃく)となる。カンニングペーパーの役割があり、言いたいことなんかをメモして貼り付けておくんですな。

これが日本に伝わって折りたたみ形式にしたのが扇子。

そこで『鎌倉殿の13人』でも思い出して欲しいのですが、あれはドラマ後半、坂東武者が文官としての自意識を担うようになると扇子を持っていました。

長らく貴族や武士の身だしなみの定番だったものが、この時代ではインテリぶった町人や豪農も持ち歩いているようになっているわけです。

扇子/wikipediaより引用

話を戻しまして。

蔦重はただの勢いだけの無鉄砲でもなく、仲間の仕組みは理解しております。要するに競合しないように制限するためのシステムであると。

しかし鱗形屋はもう持ち直せないし、そこに自分を入れ込みてえとアピールします。

西村屋はさすがに厚かましいと反発。

他の地本問屋も、吉原で摺物出すのとは違う、簡単に本屋になれると思うな!とプレッシャーをかけてきます。

そしてこうきた。

「主(あるじ)のいない隙に跡を襲おうなんて、お前は畜生か!」

儒教倫理がしっかり根付いているんですね。戦国乱世じゃこうはいかんでしょう。

松永久秀のように下剋上を実現したとされる者が徹底して貶められてゆくのが江戸時代です。

すると蔦重は、突っ込まれたポイントには反論せず、これまでの倍売れる『細見』を作る!と豪語しながら論点をずらします。利益で釣ろうってか。

西村屋ができるわけないと顔を赤くしていると、鶴屋が「なるほど」と立ち上がり、倍売れる『細見』を見せてもらいたいと言い出しました。

その上で本当に倍売れたら、仲間に加えると条件を呑みました。あらあら、大丈夫ですか。

蔦重は威勢よくそれに応じ、その場を去ってゆきました。

西村屋が心配そうに「ほんとに成し遂げたらどうするのか」と鶴屋へ尋ねます。

吉原者を入れるのは御免だと言い出す者もいる。

要するに吉原者は被差別階級なんですね。

鶴屋は策士です。

まず倍売れるわけない。

蔦重の本を売れなくさせるよう、西村屋に競合を出させることに。

自分ではなく、西村屋にやるよう持ち掛けるのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!