虫の声が響く中、さしものお祭り江戸っ子・蔦重も考え込んでいます。

手にしているものは、いったんは破られ復元された春町の遺書。

行燈の灯りが実に美しい場面です。

和紙を用いた薄暗い灯りの中、人が俯いているだけで一枚の絵になる。

この場面だけでも本作がどれほど浮世絵をはじめとする日本の美を理解しているか、雄弁に語りかけてきます。

こうして俯く人物に誰かが語りかけてくるだけで、そこにはただならぬ物語があるとわかる。

ていが、そっと語りかけてきました。

春町とていの諫言は通じるのか?

蔦重が明るい声音で返すと、ていは動じずに言います。

耕書堂の女将として『鸚鵡返』(おうむがえし)を出したことの是非――出すと決めたのは確かに蔦重です。しかし、ていも止めなかった。その責任を感じているのですね。

さしずめ、無謀な関羽の仇討ちに挑み、夷陵の戦いへ向かう劉備を止めきれなかった諸葛亮の心境でしょうか。

蔦重は「ありがとな」と笑顔で返すものの、ていの失望はさらに深まったようにも思えます。

そのうえで彼女は、恋川春町を結果的に殺した、松平定信も考えていないかと訴えるのです。

ていの言葉は複雑かつ、蔦重は裏読みできていないことがわかります。

ていはまず、己の不備を反省する。

勘が良ければ「俺も悪かった」と答えるはずであろうに蔦重は「ありがとな」と微笑んだ。

次に、ていは松平定信も反省して考えているだろうか?と問いかける。これだって相手に反省を促しています。

それにしてもおていさんてば、漢籍大好きなだけに、諫言のやり口があまりに周りくどい。蔦重に通じますかね。

おていさんのやり口はさしずめ『三十六計』「指桑罵槐」(しそうばかい)。直接言い返さず、別の対象を罵倒することで反省を促す計略です。

恋川春町の死――いわば死諫は、それに関わった人を良き方向へと変えられるのか?

ていが考えた通り、定信は落ち込んでいるようです。

提灯が灯る室内で、彼の背中は動揺し、何かを語っているかのように見えます。

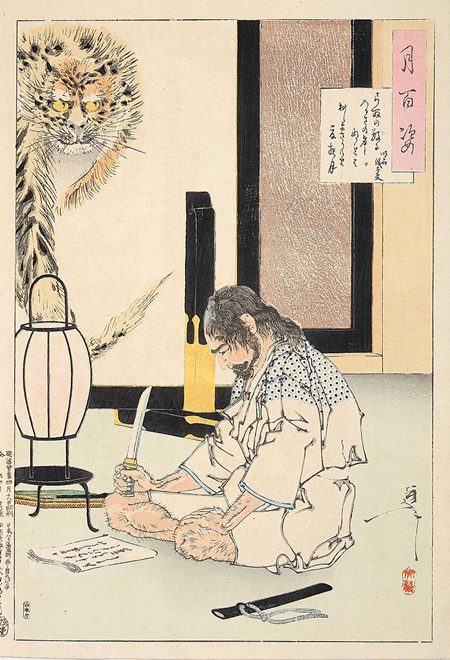

月岡芳年『月百姿』弓取の数に入るさの身となれは おしまさりけり夏夜月 明石儀太夫/wikipediaより引用

黄表紙作家が尽きてしまった

蔦重が暗い顔で耕書堂に座っています。

明るく振る舞っているようで、やつれきった顔。

すると客がやってきて、恋川春町の作品を「作者が自害したんだよな」と面白がるような調子で買っていきます。

さらには、みの吉が死因を尋ねられ、苦し紛れに麻疹だと誤魔化しました。客はそれでも引き下がっておりますが。

著作が絶版になったうえに戯作者として急死したとなれば、どうしたって噂は立つ。江戸っ子の格好の話のタネとなり、こうした事情が後世、彼の死をわかりにくくしているのでしょう。

同時に地本業界を悩ませることにもなりまして、地本問屋の集まりではこのことが議題となります。

恋川春町、急死。

太田南畝、絶筆。

朋誠堂喜三二、帰国。

こんな状況では、他の戯作者も萎縮してしまい、筆を折る人が出ているんだとか。

武家は縮み上がる。黄表紙はやめ時か。そもそも景気が悪い。皆が総じて弱気になってしまいます。

「武家でないと書けない」と思っているところも重要ですね。貧しくとも彼らは教養がある。武家から町人へと教養が広まってゆくのは、この後の時代ととなります。

しかし蔦重はここで持ち前の負けん気を見せてきます。

「いやぁ、大事(でぇじ)ねぇですよ、お武家様が難しいなら、次は町方の先生たちにふんばってもらいましょう!」

って、そんな単純なもんかい?

補足しておきますと、確かに武家よりもそれ以外の方が自由ではあります。

来日外国人の記録には、権力があっても不自由な武士と、権力はなくとも自由を謳歌する町人の姿が言及されております。そういう対比を頭に入れておくと良いかもしれません。

それでも蔦重はめげない。

お武家さんが駄目なら町方の先生に踏ん張ってもらう!

そう勝手に自分の中で完結した結論を持ち出しましたぜ。

そして、町方の戯作者「山東京伝」を訪ねる場面へ移ります。

髭の剃り跡が青い、ギラギラ壮年蔦重

蔦屋重三郎と山東京伝の二人で対照的なのが、両者の髭の剃り跡でしょう。

本作はメイクや衣装も実に細やかで、蔦重は髭の剃り跡が青く目立つようになりました。

江戸時代はまず髭を伸ばさないものでして、その剃り跡が各人の個性となります。

よく言えばエネルギッシュ。悪く言えばギラつきですかね。若いほっそりとした美男の絵では強調されない。

蔦重は髭の剃り跡が生々しいギラギラ系。

山東京伝はそうではないナヨナヨ系。

メイクのおかげでそんな描き分けをしたかのように思えるのです。両者ともに横浜流星さんと古川雄大さんという、揃いも揃った美形なのに、作画タッチが変わってきているんですね。

国芳もよう 正札附現金男 野晒五助/浮世絵検索より引用

このギラギラ系がナヨナヨ系に「今後の黄表紙は任せた!」と言う。絵として圧迫感がありますね。

ナヨナヨして、戯作者の山東京伝にはなりたくない、そんな“政演”は「唐来三和がいるでしょ」と逃げようとします。

しかし蔦重は「逃げちまった」とそっけない。

京伝はなおも逃げようとして「お咎めになった」と頭を下げます。彼が挿絵を入れた黄表紙も処罰の対象となり、扇屋が過料(罰金)を払ったんですね。

京伝も目をつけられていて、黄表紙は嫌なんだそうです。

「おまえさァ、このまま黄表紙の灯(ひ)が消えちまってもいいのか?」

目をギラギつかせて言う蔦重が、ほんとうに浮世絵のワルの顔になっていて、つくづく驚かされます。浮世絵はなかなかリアルなんですね。

それにしても今回のタイトル「地獄に京伝」ってのは、蔦重の思い込みですね。“政演”からすりゃ「地獄の京伝」でしょうよ。

さて、結局のところどうなったのか?

歌麿から聞かれた蔦重の話からするとこうです。

・進行中の作品は仕上げる

・ただし、政治批判は避ける

ただし、これではどうにも腑抜けになると蔦重は不満そう。

町人なのに武士のような忠義を求められても、そりゃ困りますわな。

歌麿は自分自身の身の上も心配しています。なんでも贅沢禁止令で、絵も規制がかかりかねないのです。

※続きは【次のページへ】をclick!