1550年11月9日(天文19年10月1日)は甲斐の戦国武将・横田高松の命日です。

読み方は「よこた たかとし」。

割と早い時期に戦死してしまうため、あまり馴染みのない名前かもしれませんが、騎馬30騎・足軽100人を引き連れる一角の武将であり、武田二十四将の一人にも数えられています。

信虎の代から働き、若かりし頃の信玄が苦い思いをした戦場で散ってしまうのです。

その中で横田高松はなぜ討死してしまったのか?

生前はどんな武将だったのか?

生涯を振り返ってみましょう。

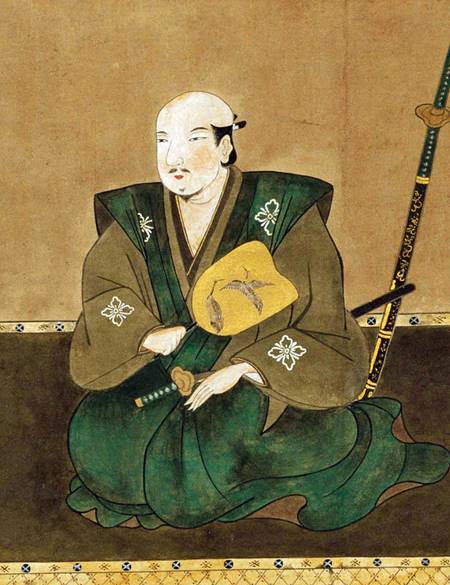

横田高松/wikipediaより引用

◆武田二十四将(五十音順)

秋山信友(秋山虎繁)・穴山信君・甘利虎泰・甘利信忠・板垣信方・一条信龍・小畠虎盛・小幡昌盛・飯富虎昌・小山田信茂・春日虎綱(高坂昌信)・三枝昌貞(三枝守友)・真田幸綱(真田幸隆)・真田信綱・真田昌輝・真田昌幸(武藤喜兵衛)・曽根昌世・武田勝頼・武田信繁・武田信廉・多田満頼・土屋昌次・内藤昌秀(内藤昌豊)・馬場信春・原虎胤・原昌胤・山県昌景・山本勘助(山本菅助)・横田高松

生まれは近江?流れて甲斐へ

横田高松の出自は、近江の守護大名・佐々木氏の一族とされています。

佐々木氏は近江源氏の一つで、さらに遡れば宇多源氏=宇多天皇の子孫。

もしも事実であれば、高松も宇多天皇の末裔ということになりますね。

宇多天皇/wikipediaより引用

高松が生まれたのは伊勢もしくは近江とされていますが、そこからなぜ甲斐に来たのかはわかっていません。

生年も不明であり、一説として長享元年(1487年)の誕生説があります。

近江の六角義治や、関東では北条氏綱などと同世代になりますね。

そして武田信虎に仕えて頭角を現すと、嫡男である武田信玄(当初は晴信※信玄表記で統一)の代には足軽大将として活躍するようになりました。

小田井原の戦い

戦国時代の武将についてはいささか怪しげな美談や豪快な逸話がつきものですが、横田高松には拍子抜けするくらいその類の話がありません。

槍一本で勤め上げた純粋な武士だったからでしょうか。

もちろん記録が無いわけではなく、天文十六年(1547年)8月には、信玄の志賀城(佐久市)攻めに加わっています。

遡ること6年前の天文十年(1541年)6月、信玄によって信虎が駿河へ追放されましたが、その際、信濃の国衆たちが「好機」と捉えて武田家から離反。

志賀城攻めは、そうした諸勢力を再び制圧するために行われた合戦です。

この過程で信玄は諏訪頼重を滅ぼすと、諏訪姫として知られる娘を側室として、後に武田勝頼が誕生することになります。

信濃の国衆たちが離反せず、頼重が追い込まれていなければ、勝頼は誕生しなかったかもしれませんね。

武田勝頼/wikipediaより引用

閑話休題。

信濃への出兵で信玄は着々と国衆たちを制圧していきますが、志賀城の笠原清繁は粘り強く抵抗しました。

清繁が上杉氏家臣の高田氏と縁戚だったため、援軍を呼ぶことに成功していたからです。

これに対し、信玄は城を包囲したうえで金堀衆(土木業者のようなもの)に水場の連絡を絶たせ、干上がらせる作戦を取りました。

そして上杉がさらなる援軍の派遣を決めたため、激突したのが高松の晴れ舞台となる【小田井原の戦い】です。

といっても記録は少なく、高松は、武田の重臣として有名な板垣信方、甘利虎泰、多田三八郎らと共に「上杉の援軍を撃退した」と伝わるのみです。

高松の働きを受け、信玄は他の家臣にこう言ったとか。

「武辺者になるなら横田のようになれ」

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

家臣としてはこれ以上ない言葉ですが、いささか大仰な気もします。

邪推しますと、その後の天文十七年(1548年)2月14日に「上田原の戦い」で板垣信方と甘利虎泰が討死しており、高松の武功が二人と比較して遜色ないことを示すため「小田井原の戦いで彼らは共に戦った」とされた可能性もあったり?

現時点では『甲陽軍鑑』以外に武田家臣の記録が乏しいため、今後の新発見を期待したいところ。

次に横田高松の名が登場するのは天文十九年(1550年)のことでした。

※続きは【次のページへ】をclick!