カオスがカオスを加速させる室町時代の後半。

そこはもはや戦国時代であり、様々な人気武将が登場、一方で室町幕府の将軍は「誰それ?」状態へ陥ってしまします。

大河ドラマ『麒麟がくる』の放送により、足利義輝(13代)や足利義昭(15代)の存在感は俄然高まりましたが、その前後の11代、12代、14代ともなると名前さえ知らない方も多いでしょう。

11代・足利義澄

12代・足利義晴

14代・足利義栄

彼らのうち今回は『麒麟がくる』でも少しだけ取り上げられた十四代将軍・足利義栄(よしひで)に注目。

この義栄さん、将軍であるのに、一度も京都に入れず、しかも若死にしてしまった切ない御方なのです……。

父は足利義維 12代将軍・義晴の弟です

足利義栄は足利義維(よしつな)の息子です。

義維が十二代将軍・足利義晴の弟ですので、将軍の甥っ子となりますね。

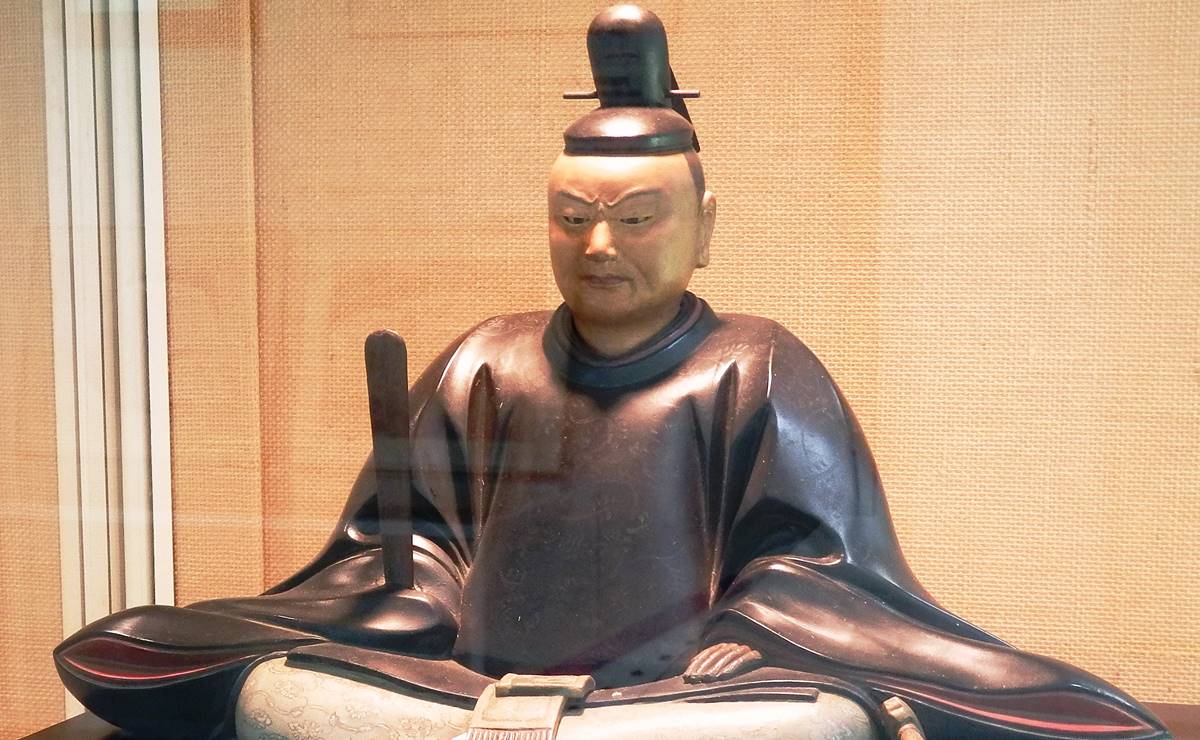

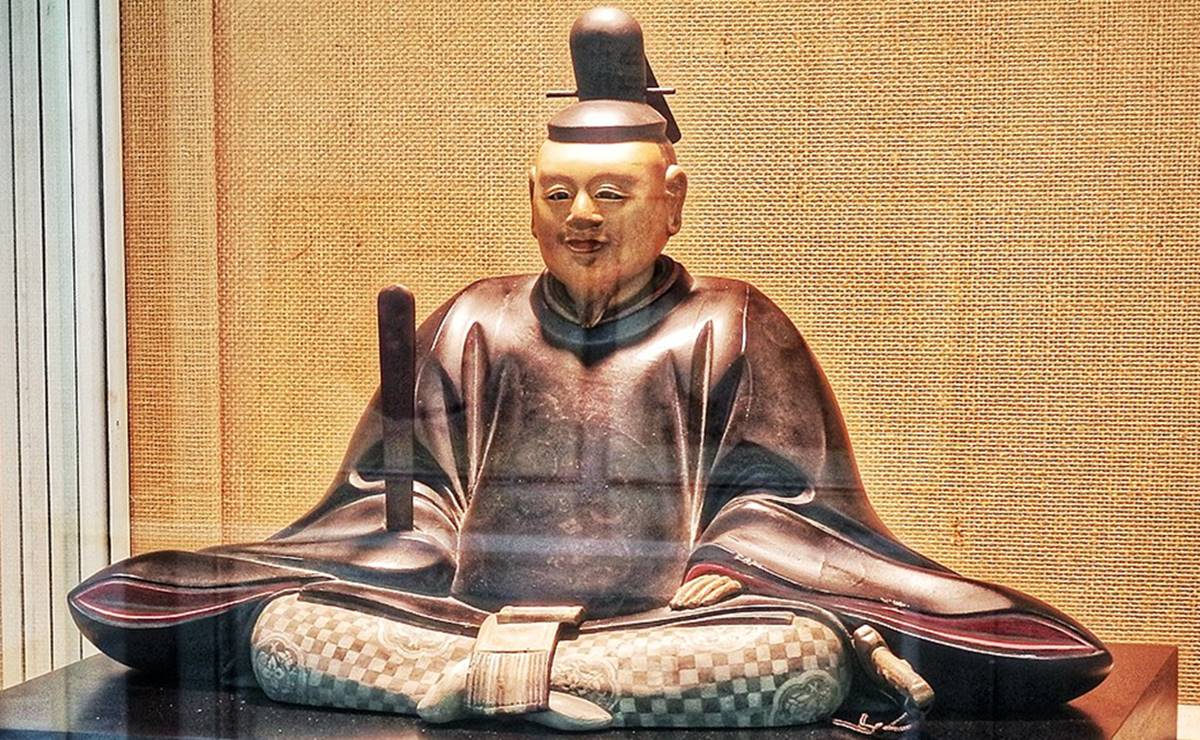

足利義維坐像/wikipediaより引用

天文七年(1538年)に阿波で生まれたのですが、義栄にとって不幸なことに、義維は兄の義晴と対立しておりました。

一時は将軍と同等の力を持っていながら、時勢の変化に巻き込まれるようにして、阿波に身を寄せておりました。

義維は、西国の雄・大内義興の娘を正室に迎えており、夫婦揃って阿波に移った後に義栄が生まれています。

他に弟が二人、妹が一人いたようですが、いずれも歴史の表舞台には出てきません。

すぐ下の弟・足利義助(義栄の息子説もあり)は、そのまま阿波に留まり、長宗我部氏を支援したことで戦国時代を細々と生き延びます。

そんな生い立ちなので、義栄もしばらくは阿波で暮らしていましたが、足利氏に生まれた宿命からは逃れられません。

天文二十年(1551年)。

十三代将軍・足利義輝が京を空けていた際、義維が、息子である義栄を連れて上洛しようとしたことがありました。

結局それは叶わず、一時周防に引いて阿波へ帰っているのですが……本人も嫌な予感がしていたでしょうね。

淡路や摂津などを転々としながら

永禄八年(1565年)には、永禄の変で十三代将軍・義輝が三好三人衆と松永久通(松永久秀の息子)に暗殺されてしまいます。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

その後、三好三人衆と久秀が手を切ったとき、三人衆は新たな将軍として義維を担ごうとしました。

が、その頃の義維は中風になっていたため、代わりに息子の義栄を担ぎ上げることにします。フラグ回収乙。

そこは仮にも武家の棟梁たる家の人です。

義栄も覚悟を決めたものか、三人衆に久秀討伐を命じるなどしていました。

立場的には、淡路や摂津などを転々としていて、全く落ち着いていませんでしたが……ありがちな暴君ネタなどもなく、有能というエピソードはないにしても、悪人でもなかったのでしょう。

一方、京では出家していた義輝の弟・足利義昭(後の15代将軍)が還俗し、兄の後継者になろうとしていました。

つまり、この時点ではどちらが次の将軍になるのかが定まっておらず、いわば「早いもの勝ち」な状況だったともいえます。

足利義昭は細川も織田も味方につけて……

義栄と義昭の決定的な違いは、庇護者の力でした。

上記の通り、義栄を担ぎ上げたのは三好三人衆です。

一方、義昭を庇護して京を脱出したのは、あの細川藤孝(後の幽斎)をはじめとした、義輝の側近たちです。

義昭方の面々は文字通り東奔西走し、あちらこちらの大名に助力を求めてまわりました。

その結果、義昭らは足場が固まり始めた頃の織田信長の元に身を寄せることになります。

織田信長/wikipediaより引用

一方、三好三人衆はといえば、六角氏や紀伊の国人、高野山などを味方につけたものの、主筋の三好義継が織田に付いてしまい、なんとも頼りない状態。

そんな状態で義栄は摂津から京へ入ろうとしました。

朝廷との折衝を重ね、14代の将軍宣下を受けるところまでは行ったものの、京に入れないという……(´・ω・`)な状態が続きます。

しかも、この間に織田信長に奉じられた義昭が入京し、先を越される形になりました。

さらに、三好三人衆は信長にあっさり負けてしまい、義栄は阿波へ帰らざるを得なくなります。

※続きは【次のページへ】をclick!