こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【長宗我部元親の生涯】

をクリックお願いします。

信長「土佐一国と阿波南部は与える」

前述の通り、当初の織田信長は、長宗我部元親の四国侵攻を許容していた。

切り取り次第――領地を取った分だけ自分のものとしてよい――はずだったが、実際に元親が台頭してくると、良好な関係は徐々に崩壊していくのである。

信長は、長宗我部が力を持ちすぎぬよう「一条氏の土佐支配を補佐している元親」に収めておきたかったが、天正9年2月に元親が娘婿でもあった一条内政を追放すると、織田政権と長宗我部の間に亀裂が入り始める。

結果、信長は四国政策の路線を大きく変更する。

すなわち三好氏への肩入れである。

それまで信長は、明智光秀を仲介として長宗我部氏と友好な関係を結んでおり、元親の阿波・讃岐の三好勢力への攻撃を容認していた。

それをこの方針変換で、元親には「土佐一国と阿波南部は与えるが、その他は返上せよ」という結論に達し、使者を出す。

元親はこれを拒絶した。

当然であろう。事前に許可を得る手続きは踏んだが、実際に切り取ったのは長宗我部の実力である。

本来であれば口出しされる場合じゃない。

ならば、と織田軍も攻撃を開始させる。

信長の助力を得た三好康長が先発隊として阿波で反撃を開始したのだ。

さらには天正10年(1582年)5月、信長の三男である織田信孝(神戸信孝)を総大将とし、丹羽長秀などと共に四国攻撃軍を編成。

一触即発の事態に陥っていく。

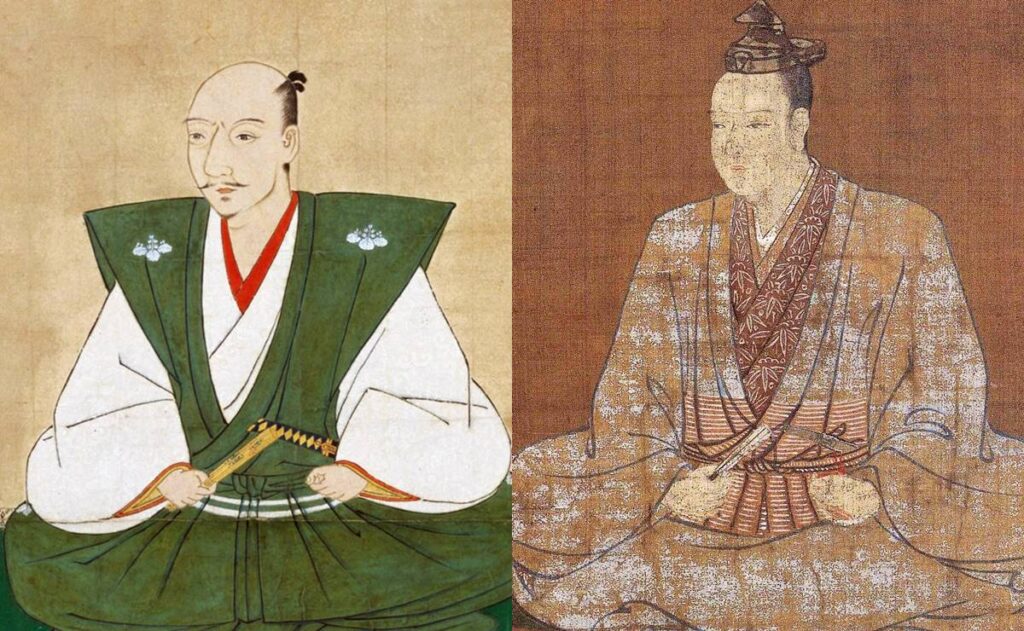

織田信孝(左)と丹羽長秀/wikipediaより引用

果たして両軍は本気で激突するつもりだったのか?

実は、2014年に見つかった新史料「石谷家文書」(石谷家は元親正室の実家にあたる)の中に、長宗我部元親が斎藤利三に宛てた書状があり、元親は信長に恭順する姿勢、つまり「言うこと聞きまする」という姿勢を見せている。

本能寺の変に影響が皆無だったとも考えにくい

1582年6月2日、早朝。

織田信孝と丹羽長秀が率いる四国討伐軍は、岸和田の港からすでに船を出し始めていた。

そこへ飛び込んできたのが「信長自刃」の急報。

そう、【本能寺の変】である。

織田信長とその嫡男・織田信忠が明智光秀によって討たれ、

織田信長(左)と明智光秀/wikipediaより引用

信孝は軍を撤退せざるを得ず、四国攻めは寸前のところで回避された。

果たしてこれは偶然であろうか?

本能寺の変の動機としては怨恨説、野望説、秀吉黒幕説など多数あるが、その一つの有力説として考えられているのが【四国説】。

長宗我部氏と同盟関係にあった光秀にとっては四国征伐により長宗我部家が滅亡することは手痛いダメージとなり、これを回避したかった。

あるいは仲介者としての面子を潰された。

こうした種々の因縁が絡んで本能寺の変を起こした――というものである。

『元親記』にも「斎藤内蔵介(利三)は四国のことを気づかってか、明智謀反の戦いを差し急いだ」ともあり、本能寺の変が長宗我部家援護のために行われた可能性は否定しきれない。

ただし、である。

新資料「石谷家文書」で確認された「元親が信長に対して恭順の意を示している」ことから、すでに四国の件は解決を見ており、明智光秀が謀反を起こす理由はなくなったとする指摘もある。

この場合、織田信孝と丹羽長秀の四国討伐軍は、長宗我部元親と戦うためではなく、織田軍の威光を示す軍事パレード的な行軍だったという見方もある。

決定打のない日本史最大のミステリーであり、今後の研究結果が待たれるところであるが、いずれにしても長宗我部の動きが中央にも影響を与えるような、そんな存在であったことは間違いない。

では、本能寺の変後、元親はどのように動いたのであろうか。

元親47歳 四国統一

本能寺の変の報を聞いた長宗我部元親の嫡男・信親は海部城に兵を集め、一気に勝端城を攻め落とす姿勢をとった。

これに対し元親は、なぜか「時期を待つように」と慎重な姿勢をとっている。

それから2ヶ月後の8月、元親は2万3000の軍で勝端城を攻め落とし、阿波を手中におさめた。

さらには讃岐へも進軍。

手始めに藤尾城を攻め落とすと、総勢3万6000の軍で十河城を囲む。

冬を迎えて同城の包囲から一旦は撤退するものの、翌年6月に再び攻め入りついに陥落させた。

同じ頃、近畿では信長亡き後の後継者をめぐり、織田家臣団での勢力争いが行われていた。

山崎の戦いを制し、清洲会議を経て、織田家の重鎮・柴田勝家と対決する羽柴秀吉。

元親は柴田勝家側につき、秀吉と対抗するも、賤ヶ岳の戦いで勝家は敗死してしまう。

柴田勝家/wikipediaより引用

天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いでも徳川家康と結び、大坂を挟撃するための渡航準備を急いだが、十河城陥落後の讃岐における残存勢力の討伐に手間取ってしまう。

8月に虎丸城を落とし、2万の兵の出兵準備を整え、井伊直政を通じて「出兵の準備完了」を家康に報じるも、時既に遅し。

織田信雄と豊臣秀吉の和睦により、家康も振り上げた拳を下げていた。

それでも元親は侵攻の手を休めず、難航しながら伊予の平定に成功し、天正12年末には河野氏を降伏させ、天正13年春までには西予の勢力もほぼ平定した。

長宗我部元親、47歳。

ついに四国をほぼ統一したのである。

10万の豊臣軍に降伏し、土佐一国へ

元親が四国統一を進めていた頃、近畿、中国の情勢は動いていた。

宇喜多は豊臣秀吉に臣従し、毛利と豊臣の領土問題も一段落つき、近畿・中四国地方では長宗我部元親だけが孤立した存在になっていた。

元親は秀吉に使者を送り、領国の部分的返上(伊予一国返上案、阿波・讃岐の返上案)を申し出る。

しかし交渉はまとまらず、紀州の根来・雑賀勢の征伐を終えた秀吉は天正13年6月、弟・羽柴秀長を総大将とする10万の軍勢を用意する。

そして淡路、備前、安芸の三方面から四国に向かわせた。

豊臣秀長/wikipediaより引用

これに対する元親軍は総勢4万。

数の上で不利なだけでなく、一領具足で兵農分離が完全ではない長宗我部は秀吉軍の敵ではなかった。

長宗我部側の城は相次いで攻略され、阿波戦線が破綻すると、7月25日、元親は秀吉に降伏。

哀しいかな、安堵されたのは土佐一国のみだった。

元親は上洛し、秀吉に臣従を誓う。

そしてここから、元親にとっては理不尽としか言いようのない不幸に直面することになる。

※続きは【次のページへ】をclick!