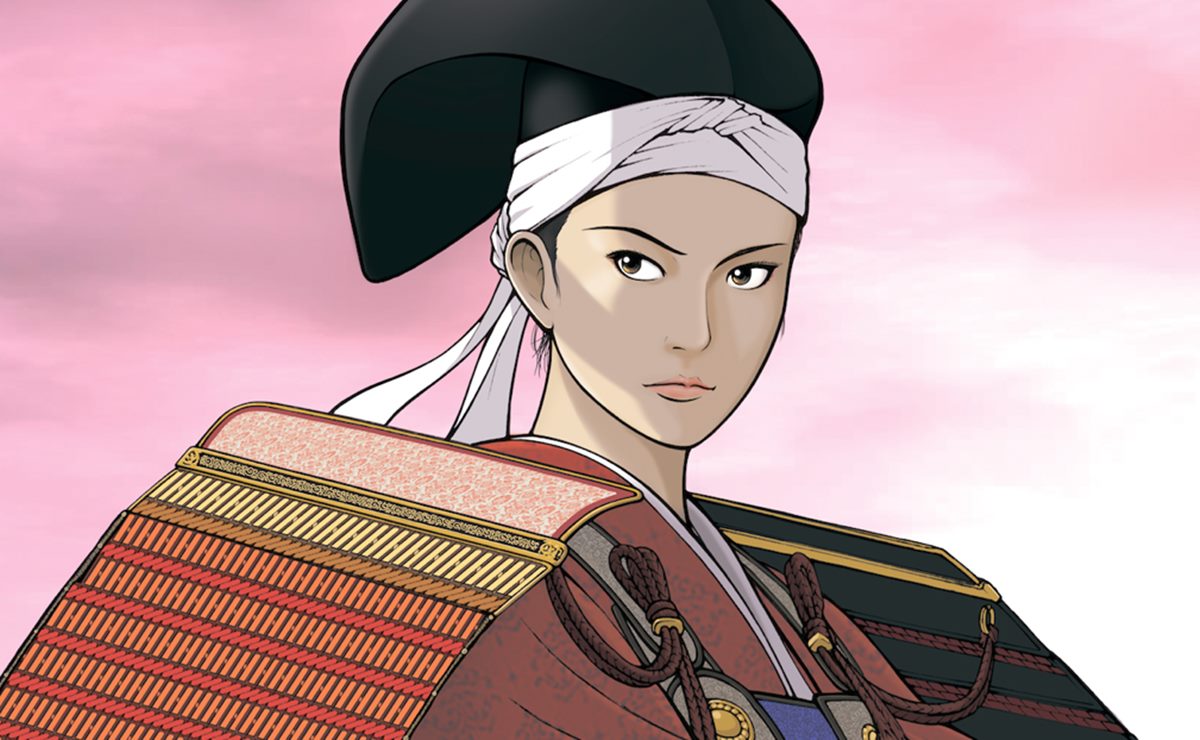

天正10年(1582年)8月26日は井伊直虎の命日です。

大河ドラマ『おんな城主 直虎』の主人公として知られる彼女は、戦国時代の1535年頃、遠江国の井伊谷(現在の静岡県浜松市)に生誕。

父の井伊直盛は、地元の国衆(小領主)であり、母である新野左馬助の妹は、今川義元の親戚に連なる女性でした。

となると『井伊家と今川家は結びつきが強かったのか?』という疑問も湧いてきますが、コトは意外と単純です。

今川家の拠点(駿河国)は、直虎の地元・遠江のすぐ隣でしたので、井伊一族は常に、その強い影響を受けて戦国の世を生き抜いてきたのです。

ときには味方、ときには敵。

そんな風に今川家をはじめ、武田家や徳川家など、名だたる大名たちと関わり合いながら、最終的に井伊直政が跡を継ぎ、徳川家康のもとで大出世を遂げました。

では井伊直虎の存在とは?

もちろん井伊家にとって彼女は欠かせません。

井伊直政が徳川家康に仕えることになったのも、彼女の働きがあったからこそ。

言わば井伊家をあげて直政をバックアップし、その直政も井伊の赤鬼として期待に応え、江戸時代には彦根30万石の大名となる――大河ドラマでもそこが終盤の見所となりました。

本稿では、そうしたドラマの話ではなく、史実に沿って直虎の生涯をまとめてみたいと思います。

戦国の世を駆け抜けた女城主の生き様――以下の本文をご覧ください。

絵・富永商太

井伊の歴史は1000年 最初の600年は浜松

歴史上で「井伊」の名称と言えば、徳川四天王の一人・井伊直政や、その子孫であり江戸幕府の大老でもあった井伊直弼が有名だ。

ゆえに井伊家は「井伊直政から始まる」「彦根に始まる」と考えられがちである。

井伊直政(左)と井伊直弼/wikipediaより引用

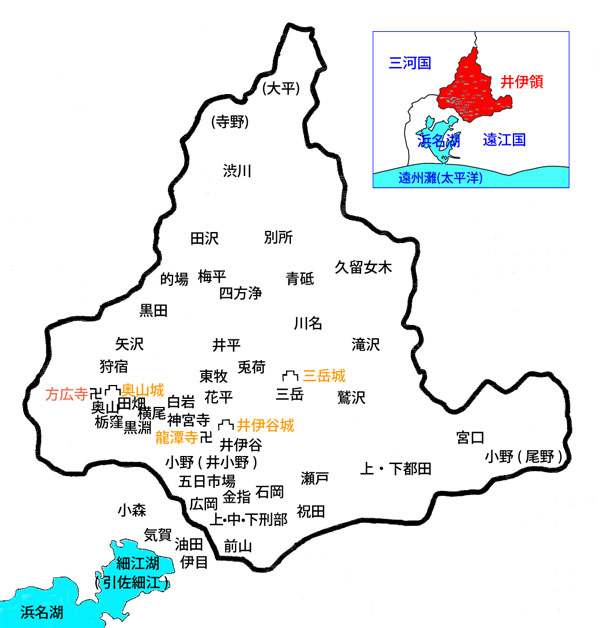

しかし、同家には1000年を超える歴史があり、最初の600年間は浜名湖の北に位置する井伊谷(いいのや)の地で刻まれていた。

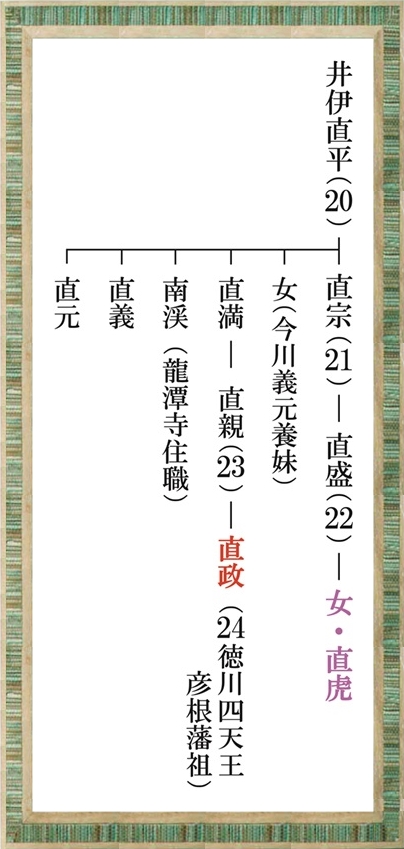

井伊直虎は、そのうち22代宗主・井伊直盛の娘であり、24代宗主・井伊直政の後見人という立ち位置である。

――あれ? 彼女が城主で、宗主じゃないの?

と思われたかもしれないが、直虎は「女性」であるから、宗主として系図には載せられず、それでいて実質的に井伊家存続の危機を救った人物とされる。

直政も直弼も、ひいては徳川家の栄光も彼女の存在なくして運命が変わっていた可能性は否定しきれない。

まずは次の家系図を見ていただきたい(井伊家の家系図には諸種あるが、今回は『寛政重修諸家譜』を基に制作した)。

井伊家では、嫡流の22代宗主直盛に嫡男がいなかった。

そこで井伊家がとった方法は、直盛の娘(後の直虎)と井伊直親を結婚させて、御家を存続させるという方法であった。

しかし……。

今川に監視され続けた井伊家の命運

そもそも井伊氏の本拠地・井伊谷は、遠江国(静岡県西部)に位置し、駿河(静岡県中部)を本拠地としていた大名・今川氏の支配下にあった。

西の三河国は徳川領で、北は信濃国の武田領、南は浜名湖を通じて太平洋。名だたる大名に囲まれ、そのポジションが非常に過酷であったことは想像できるであろう。

当時、国の「端」に位置する地侍たちは他国からのお誘いを最も受けやすく、かつ最も早く裏切る場所でもあるから、井伊家も常に今川氏の監視下に置かれ、常に翻弄されて生きてきた。

井伊家の男たちは謀殺されたり、戦死したりして消えていったのだ。

例えば直虎が生まれた1535年頃から、彼女が女地頭(おんな城主)となる1565年までの30年間で生き残った一族は4名ほどしかいない。

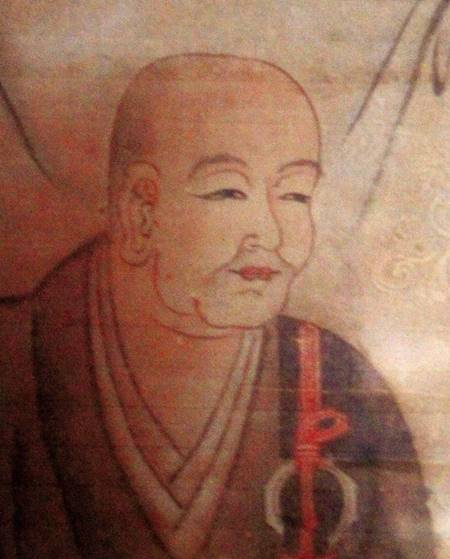

直虎自身と井伊直政、そして築山殿(徳川家康正室)を産んだ姫、血の繋がりのない住職・南渓瑞聞(南渓和尚)ぐらいだ。

南渓瑞聞(南渓和尚)

1565年当時は、後に宗主となる直政はまだ5歳であったので、井伊直盛の娘・直虎が、男勝りの名前を掲げて女地頭(女城主)にならざるを得なかった。

結論から申し上げると、それが「おんな城主となった理由」である。

ここであらためて断っておくと、井伊直虎については圧倒的に史料が少ない。

直虎の書状についてはわずか数点のみとされている。

井伊谷城(城山城)がある城山

城跡や神社、古戦場など。

日頃から地元浜松で直虎ゆかりの史蹟を巡っている私にしてみれば、ドラマ化は激しく喜びを感じる反面、『どうやってストーリを描くのか?』不安でならない一面もあった。

そこでこの先は周辺の史実を描くことで彼女の実像を浮かび上がらせるとともに、多少は誇張があっても逸話にも触れつつ進めていきたい。

「必ず、お前(今川義元)を呪い殺す」

井伊家は平安末期から続く名家で、鎌倉時代には御家人「日本八介の一人・井伊介」としてその名は全国に鳴り響いていた。

直虎が生まれたのは、それから約300年後の戦国時代。

この頃の井伊家は、国衆として今川義元に従属しており、嫡男がいなかったため御家の存続に不安要素があったことは前述の通りである。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

実際、天文11年(1542年)、今川氏の命で出陣した直宗(21代)が田原城攻めにおいて討死すると、井伊家の繁栄に影がさしはじめ、井伊直平(20代)はある決断を下した。

「このまま直盛(22代)に男児が生まれなければ、娘の直虎と、傍流の井伊直親(なおちか・ドラマでは三浦春馬さん)を結婚させて、直親に井伊家を継がせる」

これに反発したのが井伊家の家老・小野政直である。

小野家は、小野篁(たかむら・9世紀の天才的貴族)を祖とするという一族で、本貫地は小野篁の墓もある赤佐郷小野(静岡県浜松市浜北区尾野)。

政道は、今川氏の与力とも井伊家の庶子家ともいわれているが、いずれにせよ井伊家の家老であり同時に今川寄りの配下であって、跡取りについては次のように主張した。

「直盛の娘である直虎の婿にも、今川氏の縁者を迎えるのがよい」

あるいは

「自分の息子である小野但馬守政次を、直盛の娘の婿にすればよい」

小野氏は井伊家宗主の座を奪おうとしていた。

そのため上記のように今川と小野寄りの主張を展開し、そして今川義元に対しても「井伊直平の子の井伊直満・直義兄弟が、武田信玄に内通している」と讒言したのである。

直満・直義兄弟の両名は、弁明のために今川氏の本拠地・駿府(静岡県静岡市)の今川館へ出向き、結局、切腹させられた。

そのとき

「我々は無実である。必ず、お前(今川義元)を呪い殺す」

と言って腹を裂いたと伝わる。

許婚者の直親が信州・松源寺へ逃亡

井伊家に対する殺害命令は、井伊直満の子である井伊直親にも下された。

直親は、当時の直虎の許婚者であり、婚姻後は井伊家宗主の候補者でもある。

が、上級権力者である今川氏に命を狙われれば逃げないワケにはいかない。

『井伊家遠州渋川村古跡事』によると、直親は「病死」と発表して渋川の東光寺に身を隠し、そこから信州市田郷(現在の長野県下伊那郡高森町)の松源寺への逃亡を果たす。

一方、許婚(直親)の死を聞いた直虎は、世をはかなむと同時に、小野氏との縁談を断って直親への愛を貫き、自ら断髪。

龍潭寺の住職である南渓和尚に「出家したい」と申し出た。

実は直親が生きていることを知っていた直虎の両親は、彼女の出家に反対したが、結局、南渓和尚が井伊家宗主の通称「次郎」という俗名と「法師」という僧名を組み合わせた名前を付けて、直虎を出家させる。

「備中次郎と申名は、井伊家惣領の名、次郎法師は、女(をなご)にこそあれ井伊家惣領に生候間、僧俗の名を兼て次郎法師とは無是非、南渓和尚、御付被成候名なり」(『井伊家伝記』)

なお、この一件は流派こそ異なるが太原雪斎(今川家の軍師とされる僧侶)と同じ臨済宗妙心寺派の南渓和尚が考えた「策」であったことが後に分かる。

井伊家に大きな転機が訪れたのは、天文23年(1554)のこと。

この年、武田信玄・北条氏康・今川義元による【甲相駿三国同盟】が成立したのである。

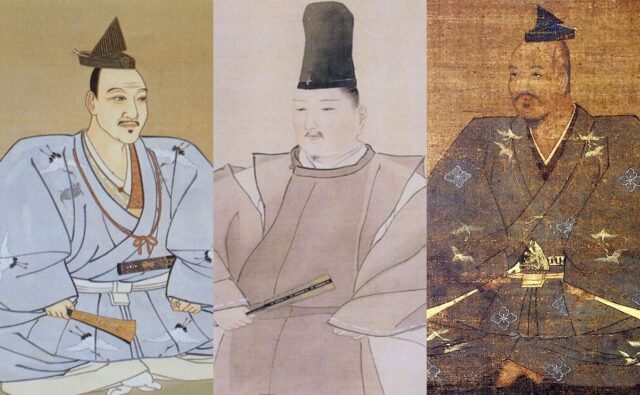

左から北条氏康・今川義元・武田信玄/wikipediaより引用

翌弘治元年(1555)、井伊直親が信州から帰国した。

直親を保護していた松岡氏が武田氏に従属したことや、今川氏に讒言した小野和泉守が死んだことなどから、もう逃亡する理由がなくなったのだ。

このとき「次郎法師」を名乗っていた直虎が「出家のため(帰国した直親と)結婚できなかった」と著す書物は多いが、実のところ還俗すれば婚姻は成立できるため少々ニュアンスがおかしい。

もしも尼であれば還俗できないが、あくまで「次郎法師」という僧であるから可能。方便だが、そこが重要でもあった。

そんな直虎と直親の2人が結ばれなかった要因は以下のように考えられる。

『もう二度と帰国はできないであろう』と考えていた井伊直親が逃亡先で別の女性(塩沢氏の娘・ひよとは別で帰国後)と結婚。

すでに娘をもうけており、出家までして愛を貫いた直虎が直親に失望し、更には井伊家嫡流の娘が傍流の男の側室になることを恥じたのであろう。

また、適齢期をとうの昔に過ぎていたことも大きいはず。

とにもかくにも、帰国した井伊直親は、井伊直盛の養子となり、次の宗主の第一候補となった。

つまり直虎とは姉弟(兄妹とも)の関係になったということである。

そして迎えた1560年、戦国史に残る最大の逆転劇が起きた。

【桶狭間の戦い】だ。

※続きは【次のページへ】をclick!