大河ドラマ『光る君へ』の第33回放送に興福寺別当・定澄(じょうちょう)が登場しました。

屈強そうな僧たちを引き連れ、「道長の屋敷を囲み焼き払う」と脅す姿は、とても仏に身を捧げる者の台詞とは思えない。

一体あれは何なのか?

と疑問に思われた方も少なくないでしょう。

あるいは白河法皇の「天下三不如意」を思い出された方もいらっしゃるかもしれません。

院政期に絶大な権力を有した白河法皇が、自分の意にならない存在として掲げた一つに「山法師=比叡山延暦寺」が入っていたのです。

延暦寺といえば、興福寺と並んで平安時代から権力・武力を有していた大寺院であり、朝廷相手に一歩も引かず、おおよそ戦国時代までその動きは続き、戦国大名とも火花を散らしました。

いったいなぜ、衆生を救うための宗教が、さほど武力を持つに至ったのか。

常識的に考えればおかしな話ですが、実際、ヘタな大名以上に強かったんですから、もうどうにもならない。

そこで今回は、

・延暦寺

・本願寺

・興福寺

の三寺院について、沿革と動きをまとめました。

まずは織田信長との対立で有名な延暦寺から見てまいりましょう。

※興福寺だけを読みたい!という方は見出しをクリックして該当ページへ飛んでください

お好きな項目に飛べる目次

延暦寺

皆ご存じ、織田信長の焼き討ちを食らった被害者・比叡山延暦寺。

そもそも延暦寺は天台宗の総本山であり、その起源は延暦七年(788年)でした。

開祖は天台宗の祖・最澄であり、それからしばらくの間、僧侶たちはマジメに修行をしておりました。

都の北東=鬼門に当たるという立地から、「平安京の守護者」を自他ともに認めていた存在でもあります。

皇族や公家からも尊崇され、延喜五年(905)4月には、宇多法皇が比叡山で受戒していますから、皇室から公認されたも同然でした。

※以下は宇多天皇の関連記事となります

-

宇多天皇は臣籍降下しながら即位した唯一の天皇~なぜそんな事態を迎えた?

続きを見る

ちなみに、平安時代の大火事で、延暦寺の建物はほとんど焼けてしまったことがあります。

自ら炎上していくスタイル……(ボソッ)そのときは10年ほどかけて再建しました。

こうした物理的な危機は脱しながら、その後、延暦寺の僧侶たちは真っ二つに分かれてしまいます。

三代目の天台座主(てんだいざす・天台宗トップのこと)である慈覚大師こと「円仁」と、同じく五代目の天台座主である智証大師「円珍」、それぞれの教えを信じる人々が対立したのです。

二人とも唐へ渡った経験があり、多くの経典を持ち帰っていたため、優劣の差がハッキリしにくかったのが原因かもしれません。

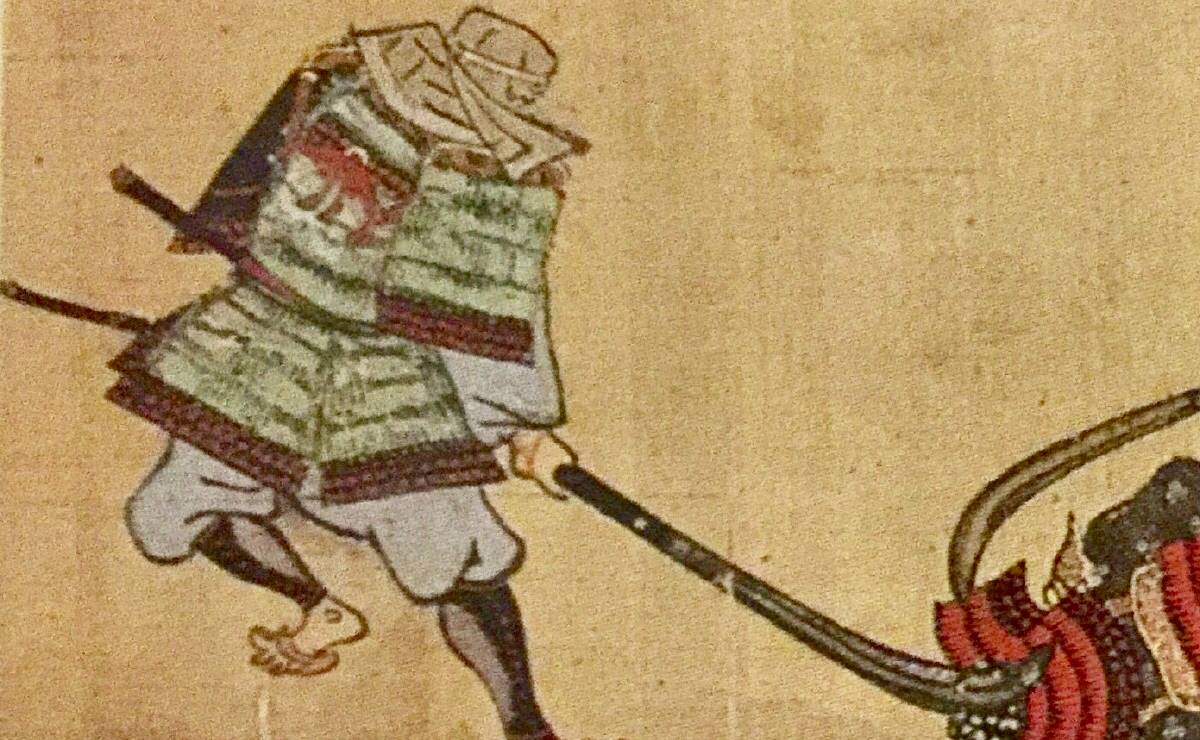

これと同時に、延暦寺の僧侶たちは武器を手に取り、僧兵と化していきました。

僧侶なら口で言い負かさないとダメな気がしますが、この時代の日本人は身分が高かろうと低かろうと、現代と比べてかなり荒っぽいですからね。

貴族同士の暴力沙汰も珍しくありませんでしたし。

お寺なのに土地も金も武力も武器も揃ってる

以来、鎌倉時代末期に至るまで、この対立を中心としたギスギスっぷりが続きます。

しかも複数回の火災も起こしており、

「他の武士に焼かれるより自分たちで焼いてるほうが多くないか?」

という自爆状態。まぁ、対立とは関係ない失火の可能性もなくはないですしね……たぶん……。

延暦寺は荘園も広げており、土地の防備のため武力を常備しておくようになります。

寺院なのに「土地と兵糧と兵力が揃ってしまった」んですね。

詳しくは後述しますが、似たような状況だった奈良の興福寺ともぶつかり合うようになっていきました。

「僧侶とは一体?」とググりたくなるような有様で、このあたりから貴族や皇族が入門することも増えていきます。

数多の門跡寺院(皇族が代々住職を務める寺院)も開山。

物騒なところに名門の子弟を入れていいんか?

と、そんな気もしますけれども……まぁ、それでなくても死亡率が高い上、平均寿命も短い時代のことですしね。

そんなわけで、延暦寺には土地・財力・権威・兵糧・兵力全てが揃いました(ノ∀`)アチャー

賀茂川の水、双六の賽、山法師

権力と財力に余裕があり、武力まであるので最強です。

しかも武士の時代前に定着してしますから、朝廷に対しても強気。

「この神輿が目に入らぬか!」と何かにつけて強訴してくる状況は、院政が始まった頃には定着していました。

院政で絶対的な権力を持った白河法皇でさえ、自分の意のままに操れないものとして

「賀茂川の水、双六の賽、山法師(=比叡山の僧侶)」

と称するほどです。

-

白河天皇→上皇→法皇の【院政】が炸裂! 藤原摂関家の影響力を排除せよ

続きを見る

まぁ、朝廷と延暦寺が血みどろの戦いを繰り広げるよりはマシですけどね。

そんな感じで延暦寺は、保元の乱・平治の乱を経て権力を急上昇させた平家が相手でも怯むことはありません。

-

保元の乱はまるで平安時代の関ヶ原 ゆえに対立関係を把握すればスッキリわかる

続きを見る

-

平家の天下を決定づけた「平治の乱」勝因は清盛の政治力が抜群だったから?

続きを見る

当時の平家は公家たちからすれば「ポッと出」です。

延暦寺を敵に回してしまっては、自分たちが劣勢になってしまう危険性もあったでしょう。

いわば本来とは別の意味で「聖域」になっていたのが延暦寺。

鎌倉幕府打倒の前に、後醍醐天皇が二回も逃げ込んでいるのは、こういった理由からでした。

義教→政元→信長と続く武家の延暦寺潰し

一方、武士のほうでは、時代が下るにつれ、

「本来の僧侶としての役割を忘れつつある延暦寺を何とかしたる!」

という考えも出てきます。

特に室町幕府六代将軍・足利義教は、積極的に問題解決を図りました。

-

足利義教は“くじ”で決められた将軍だった?万人恐怖と呼ばれた最悪の治世

続きを見る

なんせこの御方は、自身が将軍就任前に延暦寺で天台座主(天台宗のトップ)を務めていたこともありますので、恐怖心は少なく、内部事情もよぉ~く把握していたことでしょう。

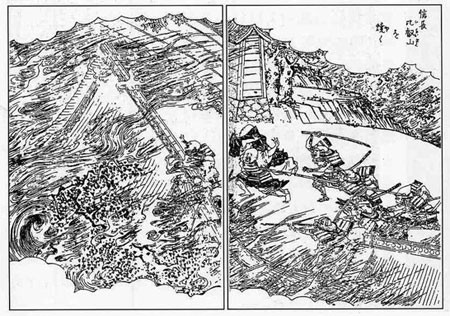

ただそのために延暦寺の使者をブッコロしたり、寺を焼いたりしたのはやりすぎ。

室町幕府も、嘉吉の乱で足利義教が急死すると延暦寺対策もそこで止まってしまいます。

応仁の乱の間に、細川政元が延暦寺を焼いたことがありますが、それも決定打にはなりません。

そして元亀二年(1571年)、織田信長に火をかけられることになったわけです。

-

信長の前に足利も細川も攻め込んでいた! 比叡山延暦寺の理想と数多のトラブル

続きを見る

-

信長の比叡山焼き討ち事件~数千人もの老若男女を虐殺大炎上させたのは盛り過ぎ?

続きを見る

信長の魔王っぷりを示す具体例として認識されていたこの暴挙。

最近の発掘調査では、燃えた遺物がほとんど見つからず、「全山焼き討ちというほどではなかったのでは?」という見方が出てきています。

まぁ、信長は何度も降伏勧告をしていますし、「逃げたい奴は追手をかけない」という話もしていたようなので、それでも徹底抗戦で死んだ者は、ごく一般的な戦でもあることと言えますね。

ただでさえこの頃の比叡山は、不可侵状態なのをいいことに女性を連れ込むわ商売に励むわで、腐敗しきっていました。

さすがにこれでこりたらしく、豊臣秀吉時代以降の比叡山は、建物と信仰の復興に立ち返りました。

-

織田信長の天下統一はやはりケタ違い!生誕から本能寺までの生涯49年を振り返る

続きを見る

-

豊臣秀吉のド派手すぎる逸話はドコまで本当か~検証しながら振り返る生涯62年

続きを見る

また、江戸時代には表舞台にも出てこれません。

将軍の菩提寺である増上寺と寛永寺が力を持ち、世間的にも重視されたからです。

それでも、増上寺の山号が「東叡山」=「東の延暦寺」なので、イメージ的に「延暦寺は由緒正しいお寺」と認識されていたことは間違いなさそうです。

お次は本願寺を見てみましょう!

※続きは【次のページへ】をclick!