こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【本多正信の生涯】

をクリックお願いします。

裏切り者の汚名をすすぐため徳川に尽力

こうして裏切り者のレッテルを少しずつはがし、実績を積んでいって本多正信。

天正十四年(1586年)に従五位下佐渡守に叙任され、名実ともに家康の側近となった。

徳川家康/wikipediaより引用

小田原征伐後の天正十八年に家康が江戸へ入った後は、相模国の玉縄(神奈川県鎌倉市)に1万石を与えられ「大名」になっている。

関東総奉行として、家康の新しい拠点江戸を整備していくのだが、慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いでは、思いもよらぬ苦渋を味わわされてしまう。

前哨戦となる【第一次上田城の戦い】では、徳川秀忠の参謀となっていたのだ。

真田昌幸と真田信繁(真田幸村)が立て籠もる上田城へ大軍で攻め寄せたこの戦い。

真田昌幸(左)と真田信繁(幸村)/wikipediaより引用

真田との戦いに時間を取られ、関ヶ原の本戦に徳川秀忠が遅参したのはあまりに有名だろう。

もっとも真田攻めは最初から秀忠に命じられていた役割だったとも考えられていて、実際、この一戦をもって正信に対する家康の信頼は変わらなかった。

むしろ、正信は「2度目の失敗」にさらに奮起したのではないか。

慶長8年(1603年)、家康が征夷大将軍になり江戸幕府を開くと、その2年後には将軍職を秀忠に移譲。

家康自身は豊臣家との因縁の決着をつけるべく西の駿府城へ移った。

正信は江戸に残り、息子の本多正純と共に幕府運営の一手を担っていた。

敗者に優しく、敗者をつくらず、裏方に徹す

本多正信は、自身のキャリアの影響からか「敗者」に優しかった。

例えば上杉家の重臣・直江兼続から乞われて、正信の次男・政重を養子にやっている。

直江兼続/wikipediaより引用

言わずもがなだが、上杉家は関ヶ原の敗者である。

徳川家と豊臣家の二大閥の間にいた第三勢力の加賀藩も、豊臣家に見切りをつけて徳川家に近づいてきた。

それを取り持って、直江となっていた政重を本多姓に戻し、加賀藩に仕えさせることに成功している。

こうした裏での駆け引きに長けていたため、正信は「謀臣」などといわれるが、苦杯をなめた人生だけに、敗者をできるだけ作らないことに汗を流したと評価することもできるだろう。

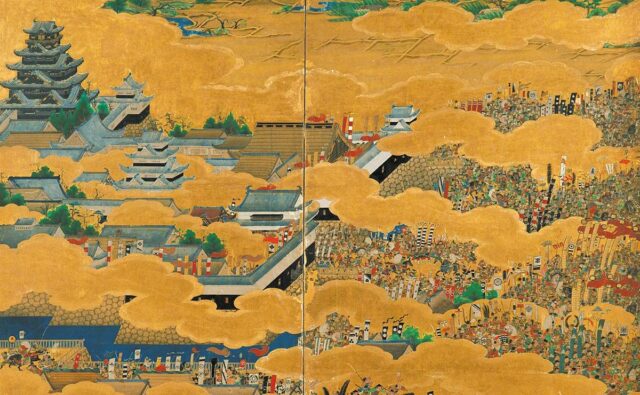

慶長20年(1615年)の大坂夏の陣で、豊臣家は滅亡する。

この戦いで豊臣家はもちろん滅んだが、多くの豊臣方の武将はもともと浪人であった。

もしも、この戦いを前に、幕府が上杉や前田を改易に追い込み、大量の浪人を世に放っていたら、彼らが豊臣家についてより大きな犠牲が生まれた「IFシナリオ」も見えてくる。

どこかでガス抜きをする存在が必要だったのではなかろうか。

大坂夏の陣図屏風/wikipediaより引用

正信は晩年、家康第一の側近となったとされている。

しかし、石高は2万2,000石止まり。

本人が固辞したからともいわれるが、やはり武功面よりも行政面で優れていたから、戦国期においてはさすがの家康も高い石高で報いることはできなかったのだろう。

家康が1616年になくなると、それを追うようにして49日後の1616年7月20日(元和2年6月7日)に正信もこの世を去った。

享年79。

京都の本願寺に墓がある。

徳川内部の嫉妬からか二代で没落

正信没後、本多氏は長男の本多正純が跡を継いだ。

正純は、父が江戸にいる間も駿府(静岡市)の家康の側近として仕え、家康と父の死後は江戸に移り秀忠に仕えている。

秀忠政権では事実上の筆頭家老。

徳川秀忠/wikipediaより引用

元和五年(1619年)には一気に15万5,000石に加増され、宇都宮城(栃木県宇都宮市)を与えられた。

ところが、である。

そのわずか3年後に改易となり、秋田県の横手に配流され、1638年(寛永十四年)に亡くなった。

徳川家の本多氏は二代で隆盛し、すぐに没落したのである。

-

本多正純の生涯|なぜ親子二代で家康の側近を務めたのに秀忠の代で改易へ?

続きを見る

しかし、正信の次男・加賀藩本多政重は紆余曲折を経て加賀藩筆頭家老となり、その子孫も代々役目を全うした。

余談となるが、正信が残したとされる教訓書が『本佐録(ほんさろく)』である。

主君に仕えることの大切さを説く儒教的な内容と、家臣との関係に「情け」を重視することなど、正信らしき配慮から、当人の著とされてきたが、実際の著者は不明だ。

同書にはこんな一節がある。

「百姓は、財の余らぬやうに、不足になきやうに治る事、道也」

「ほどほどがよい」というスーパー平凡人の正信なら言いそうなことだ。

あわせて読みたい関連記事

-

家康の三河平定|今川から独立後に国衆の反乱や一揆が勃発 苦闘は6年間も続いた

続きを見る

-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る

続きを見る

-

徳川秀忠の生涯|全部で11人いた家康の息子 なぜ秀忠が二代将軍に選ばれた?

続きを見る

-

戦国大名・今川義元 “海道一の弓取り”と呼ばれる名門 武士の実力とは?

続きを見る

-

桶狭間の戦い|なぜ信長は勝てたのか『信長公記』の流れを振り返る

続きを見る

【参考】

国史大辞典

煎本増夫『徳川家康家臣団の事典』(→amazon)

ほか