もしも江戸幕府が存続できるとしたら何をどうすべきだったか――。

そんな”if”を考える幕臣たちの、たどり着く答えはいつも同じでした。

「あのとき長州をきちんと潰していれば……」

これは幕府側だけでなく、長州側も意識していたことでしょう。

長州は潰される寸前、まさに首の皮一枚。

そんなところで幕府のオウンゴールで勝てた。

幕末の最終局面における長州藩は、薩摩藩と違い、佐幕側に徹底して厳しい態度をとり続けています。

なぜそこまで苛烈になったのか。

「もしも幕府のように寛大な対処をしたら、逆襲されるかもしれない」

特に【長州征討】であと一歩のところまで追い込まれながら、詰めの甘かった幕府に助けられた長州は、常にそんな恐怖を抱いていたのです。

それはまさに薄氷を踏む、逆転勝利。

一方で、グダグダと腰が砕けてしまい、崩壊へと導かれてしまった幕府。

両者の趨勢が交錯した二度に渡る長州征討では一体何が起こっていたのか?

元治元年(1864年)7月23日、朝廷から幕府へ命が下されることによって第一次が始まった、長州征討を振り返ってみましょう。

まずは5W1Hで長州征討の概要確認

まずは5W1Hで概要だけスッキリさせておきたいと思います(以下、本文は西暦表記で)。

| 【長州征討の5W1H】 | |

|---|---|

| Who: | 江戸幕府 vs 長州藩 |

| When: | ◆第一次 1864年8月24日〜1865年1月24日 ◆第二次 1866年7月18日〜10月8日 |

| Where: | 長州藩(周防国・長門国) |

| Why: | 長州藩の暴走に激怒した孝明天皇および朝廷が幕府に討伐を頼む |

| How: | 結局ろくに戦いもしないまま、不発に終わる。幕府側の自滅 |

| What: | 幕府権威の決定的失墜、薩摩が長州と手を組み、後の倒幕へ |

実はこの事件が2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』で注目を浴びる可能性があります。

このとき、幕閣でも策を練っておりました。

「フランスに借款してでも長州は絶対に潰すべきである」

そう主張していたとされるのは、主役を務める小栗忠順です。

これに対し、その「ライバル」ともされる勝海舟は、明治になってからこの策を否定しています。

「フランスに助力を求めれば、その後、政治介入を招くリスクもあるだろう。そもそもフランスが本気で助けるわけがないだろう」

さて、どちらの言い分が正しかったのでしょうか。

孝明天皇 長州の横暴に激怒

そもそも、なぜ長州藩は幕府の征伐対象となったのか?

発端は【八月十八日の政変】あたりから議論されてきました。

簡単に要約しますと、長州藩過激派が暴走し公卿と手を組み、偽勅を乱発したことが、孝明天皇の逆鱗に触れたのです。

孝明天皇(1902年 小山正太郎筆)/wikipediaより引用

確かに当時の長州藩過激派は、久坂玄瑞らを筆頭にやり過ぎでした。

すでに詳細記事が他にあり、重ねる部分も含めて説明させていただきますと……。

八月十八日の政変で京都を追い出された長州藩は、その後、懲りずに池田屋事件でテロ計画を建てようとします。

そこへ突撃してきたのが新選組であり、近藤勇や永倉新八などが大活躍。

続けざまに長州藩は天皇を強引に連れ出そうとして【禁門の変】に発展、ほどなくして長州征討へと追い込まれるのです。

ざっとチャートにしておきましょう。

1863年 八月十八日の政変

↓

1864年 池田屋事件

↓

1864年 禁門の変

↓

1864年 第一次長州征討

↓

1866年 第二次長州征討

すべては長州藩の暴走行為が影響しております。

特に孝明天皇の怒りはひどく、元治元年(1864年)正月、参預会議で長州征討は決定されました。

しかしこの計画は参預会議の崩壊と共にお流れになってしまいます。

この辺りのすっきりしない状態は以下の松平春嶽の記事でご覧下さい。

-

幕末のドタバタで調停調停に追われた松平春嶽(松平慶永)生涯63年まとめ

続きを見る

結論から申しますと、ともかく【禁門の変】は決定的でした。

禁門の変(蛤御門の変)を描いた様子/Wikipediaより引用

よりによって長州藩は御所へ砲撃したのですから、とんでもない行為でしょう。

生来が生真面目な会津藩は、孝明天皇の意志をくみ取り、絶対に長州藩が近づかぬよう、さらにガードを固めたのでした。

しかもこの時期、長州藩のやらかしは、他にもありました。

下関戦争

やらかしとは他でもありません。

「下関戦争」です。

1863年、1864年、長州藩は四国艦隊に襲来され、完膚無きまでに叩きのめされる屈辱を味わいました。

それまで血気盛んに「攘夷!攘夷!」と叫んできた過激派も、事ここに至って現実に直面。

「やっぱり、攘夷は無理ではなかろうか……」

と意気消沈します。

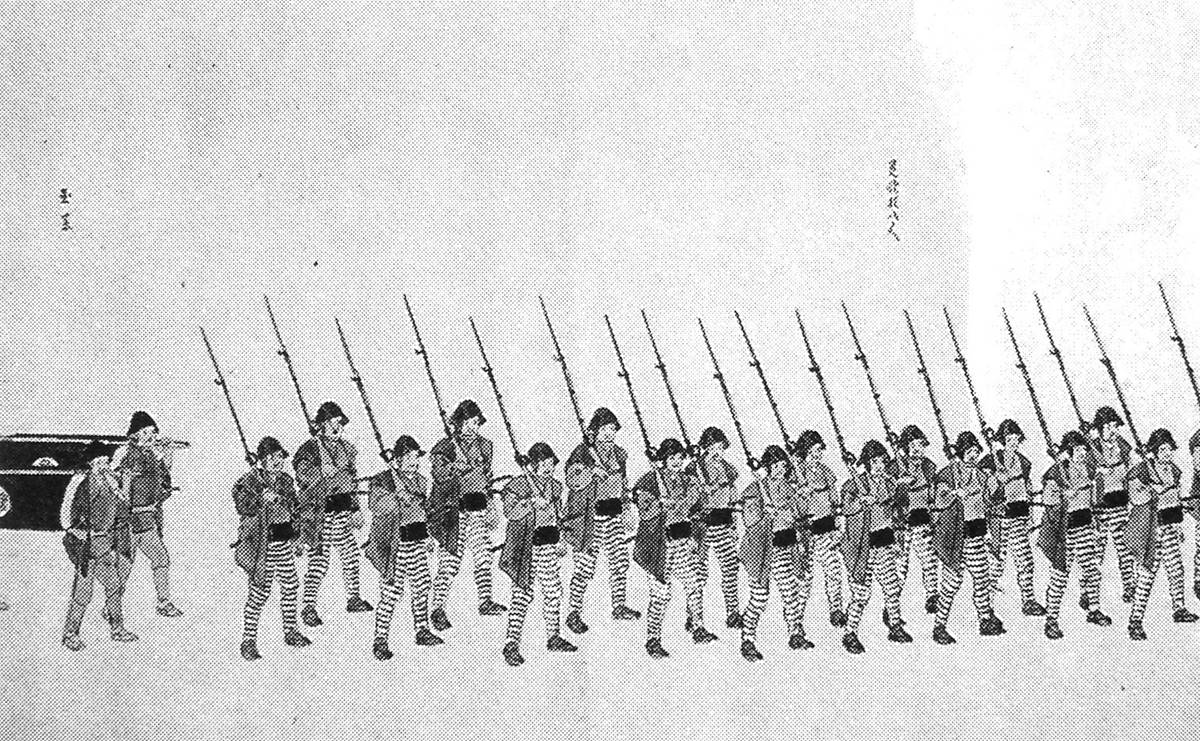

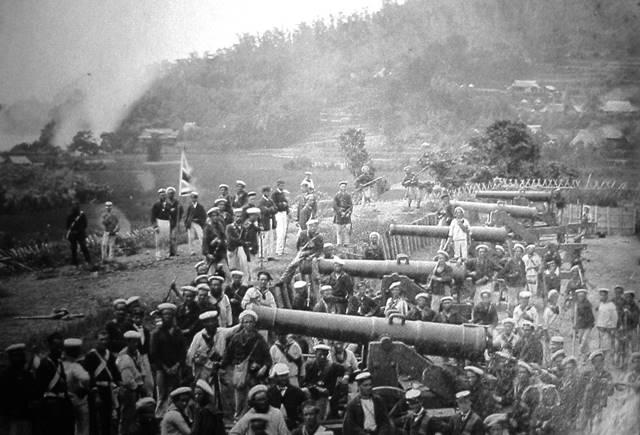

連合艦隊によって砲台を占拠され/wikipediaより引用

下関戦争の和睦交渉で「高杉晋作が魔王のようだった」と、相手を圧倒させた話は今も非常に人気があります。

あのエピソードは国民的大作家がアーネスト・サトウの日記を切り貼りしたもので、本当は愛想が良かったとも伝わっています。

哀しいかもしれませんが……実際に該当箇所を読んでみても、サトウらが圧倒された節はありません。

しかし、長州藩にとって屈辱的完敗だったこの戦争。

実は、幕府にとっても痛恨としかいいようのない顛末となっています。

下関戦争の結果、幕府(日本)が以下のようなダメージを食らったのです。

1. 関門海峡の自由な通行が認められる

2. 石炭・水・食料の補給が可能となる

3. 関門海峡の砲台修理・新設禁止

4. 莫大な賠償金の要求

次々に国土を脅かす要求がなされ、さらには下関が勝手に自由貿易港とさせられそうになり、幕府もそれだけはなんとか阻止しました。

代わりに莫大な賠償金をむしりとられるわ。

おまけに長州藩は急速に外国勢力に接近していくわ。

まさしく踏んだり蹴ったり。

子供の不始末を弁償させられる親のようなもので、幕臣の中には「下関戦争は(長州藩が仕組んだ)八百長なのか?」という声があがるほどでした。

長州藩の過激な攘夷行動が、結果的にここまで危険な事態を招いていたのです。

同時に、イギリスにも思惑がありました。

当時の外国人たちは、日本にはミカド(天皇)を中心とする勢力と、タイクーン(将軍)を中心とする幕府があると見抜いておりました。

そんな列強の中でも、イギリスは為すべきことがありました。

イギリスとロシアはチェスに例え【グレートゲーム】と呼ばれる国際的な外交戦を展開しています。なんとしても極東に足掛かりを作り、ロシアを牽制できれば実にうまい話です。

ロシアとイギリスについていえば、幕府はアメリカのペリーよりも先んじて注視していました。

二カ国の外交状況も把握しており、狼とヒグマのようなこの二カ国とだけは距離を近づけすぎないよう警戒していたのです。いずれかに肩入れすれば、危険な状況に巻き込まれかねないのです。

そこを踏まえつつ、幕府は消去法でフランスを同盟相手として選んでいました。

こうなると、イギリスとしては面白くない。さらには薩摩藩士が【生麦事件】でイギリス人を殺傷してしまったものだから、ヴィクトリア女王が激怒します。

開戦をけしかえる女王を宥めつつ、イギリスは薩摩を攻撃し薩英戦争となります。

この和睦の席で、イギリスは確信したのでしょう。話の通じそうな薩摩に倒幕をけしかけクーデターを起こし、自国に親和的な新政権を打ち立ててはどうか。

実にうまみのあるシナリオが組み立てられてゆきます。

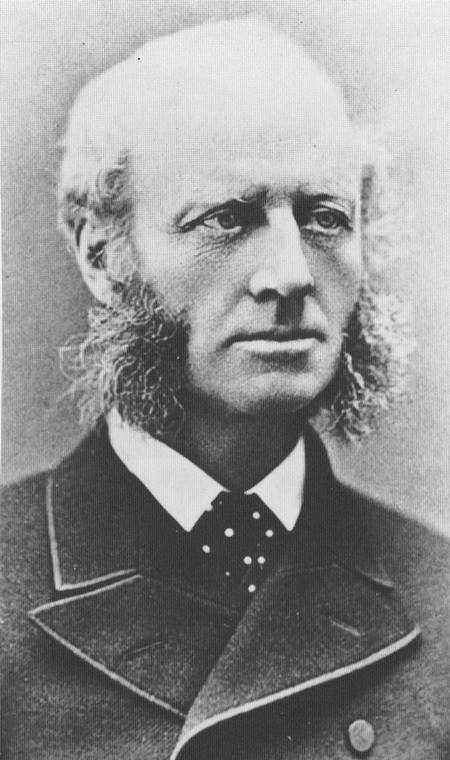

ハリー・パークス/Wikipediaより引用

このあたりも、なかなか複雑でして。

前述の通り、小栗忠順は長州を叩きのめす秘策がありました。しかし、それには金がかかる。そこでフランスから借款をしようと話を進めておりました。

勝海舟曰く、フランスが政治介入するのではないかとを察知し、この借款を取り消したとのこと。しかし、これはあまり信じて良い言い分とも思えません。

むしろ水面下では、イギリスが動いています。

イギリスは幕府を倒し、新政権を樹立させたい。そのため薩摩に接近します。フランス側も政治情勢が変動し、幕府に対し懐疑的になってゆき、ついには借款が取り消されてしまいます。

とはいえ、幕府の背後には孝明天皇がいる――黙って見過ごすことはできません。

このあたりには京都と江戸に分裂してしまった、幕府の政治体制におけるねじれがあります。小栗はじめ江戸の幕僚は、自分たちの見識で政治を進めています。

一方で京都の一橋慶喜は、得意のパワーゲームで権力を掌握しようとします。孝明天皇が信頼している松平容保を推したて、天皇の権威を笠にきて物事を進めようとしたのです。策士策に溺れるという、慶喜の思惑が裏目に出てしまいました。

第一次長州征討

長州藩の横暴に激怒した朝廷は1864年8月、幕府に【長州征討】の命を下しました。

ついで有栖川幟仁親王ら親長州派の廷臣も処罰しました。

このあたりが、幕末史の面倒なところなのですが……このように孝明天皇から激しく嫌われた側が「後の明治維新では勝利者」となり、真の尊皇忠臣扱いされたりします。

一方で、孝明天皇の意志を受けて動いていた皇族や朝臣が、逆賊扱いされるようになる。

そういう逆転、ねじれ現象が発生しています。

当時は、

我こそが、まことの忠臣である――。

という自負のあった長州藩にとって、孝明天皇に激怒されてしまったことはあまりに痛い現実です。

そこで彼らは、ねじれた感情を変化させ、

「孝明天皇を誑(たぶら)かした会津が悪いんじゃ!!」

と、なってゆきます。

重ねて申し上げますが、このへん幕末史でかなり勘違いしやすいところで、非常に重要な局面ですね。

前述の通り、京都のいる家茂とその背後の慶喜は、孝明天皇の意向となれば動かざるを得ません。

禁門の変直後、朝廷から命をうけた幕府は、まず西国21藩に長州への出兵を命令、将軍の徳川家茂自らが進発を布告しました。

徳川家茂/wikipediaより引用

第一次長州征討の始まりです。

征長総督は前尾張藩主の徳川慶勝であり、副将は越前藩主の松平茂昭。

15万という大軍であり、長州藩は為す術なく降伏の道を選ぶしかありません。

結果、長州藩主である毛利敬親・世子定広および支藩主の官位を剥奪しました。

これはかなり厳しい処分です。

そもそも長州藩内部では、禁門の変(1864年7月)で久坂玄瑞ら過激派が壊滅状態となっております。

そこで幕府側は、益田右衛門介・福原越後・国司信濃(くにししなの)たち三老臣の切腹と首級の提出を要求しました。

※続きは【次のページへ】をclick!