こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【長州征討】

をクリックお願いします。

長州藩主父子の命を要求すべきだった?

幕府は、長州藩主父子の命までは求めませんでした。

幕末でそんなことまで要求すればもう引き返せない。つまり大規模な衝突不可避の、最悪の要求となってしまうリスクが高かった。

それは【薩英戦争】で、薩摩がイギリスと戦わざるを得なかった理由を考えればご理解できるかもしれません。

当初、薩摩は「島津藩主父子の首が求められている」と誤解したため、これは絶対に後には引けないぞ!となって戦闘へと突入したのでした。

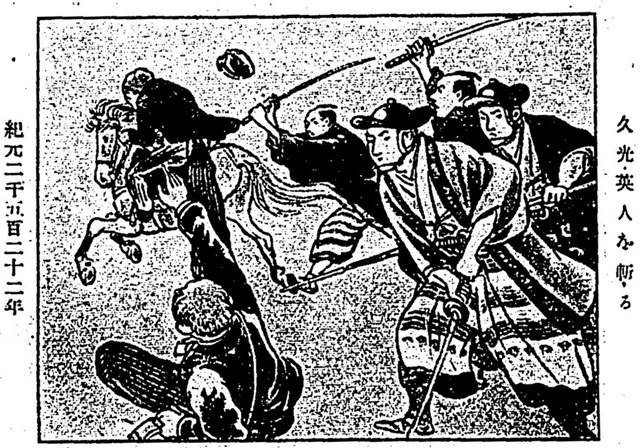

実際にイギリス側が要求していたのは「生麦事件の実行犯」の逮捕です。

生麦事件のイメージ/国立国会図書館蔵

藩主の首ではなかったんですね。

そうした勘違いから両者は薩英戦争に至り、その後はwin-winの関係を築いたので、まぁ、結果オーライかもしれません。

たとえば会津藩主の松平容保にしても、長州藩主父子の命を要求しては武士として引き返せない――として寛大な処置を求めているほどです。

しかし、幕府や会津にとってはその甘さが、のちに跳ね返ってくることとなります。

第二次長州征討

第一次長州征討の後、第二次は西暦で1866年7月18日〜10月8日の間に行われました。

第一次に関しては、効果がなかったわけではありません。

長州藩は首の皮一枚を残し、復活の芽までは摘み取れなかったとはいえ、ある程度、成功はしています。

だからこそ、幕臣たちは悔しがります。

「あのとき、長州を、立ち上がれなくなるまで叩いておけば!」

そして第二次長州征討へと繋がるわけですが、第一次と第二次の間には、幕府の知らない様々な要素がありました。

特に大きかったのが薩摩の動きでしょう。

◆イギリスによる倒幕勢力への接近

◆薩長同盟の締結

薩摩が長州と秘密裏に手を結んでいたんですね。

薩長同盟というと、薩摩と長州が倒幕を決意した――と誤解されがちですが、同盟の段階でそこまでの意思はありません(詳細は以下の記事へ)。

-

薩長同盟は倒幕のために締結されたワケじゃない!龍馬が西郷と木戸を繋いだ理由

続きを見る

ただし、薩摩が、長州と戦う気がないということは確か。

それでも幕府は、第二次長州征討に薩摩の参戦も求めていたのですから、なんとも酷いことです。

幕府が甘かったのか? そうとも言い切れません。11代将軍である家斉の御台所は、薩摩出身の広大院でした。これ以来、薩摩藩は外様大名でありながら最も幕府に近い存在としてアピールしています。

川路聖謨ら幕臣は、のちに薩摩を裏切り者だと憤りを込めて振り返っています。はじめから幕府に抵抗していた長州はまだましだ。しかし薩摩は途中から裏切った。なんと卑劣な連中なのかーーそう思われるだけの理由はあるのです。

なお、この薩摩の裏切りには責任を求められるべき人物がいます。一橋慶喜です。

家定の後継をめぐり、薩摩藩の島津斉彬は慶喜を熱心に推しました。これは失敗に終わるものの、そんな兄の意を汲んだ久光は、慶喜と共に京都で政治を行おうとします。

あるとき慶喜は泥酔した挙句、久光を罵倒しました。これにより、久光はもはや慶喜と訣別する意を固めたとされます。

それまでは己の目を盗んで政治工作をする藩士を処断していた久光ですが、「もうよか」とゴーサインを密かに出すようになってゆくのです。

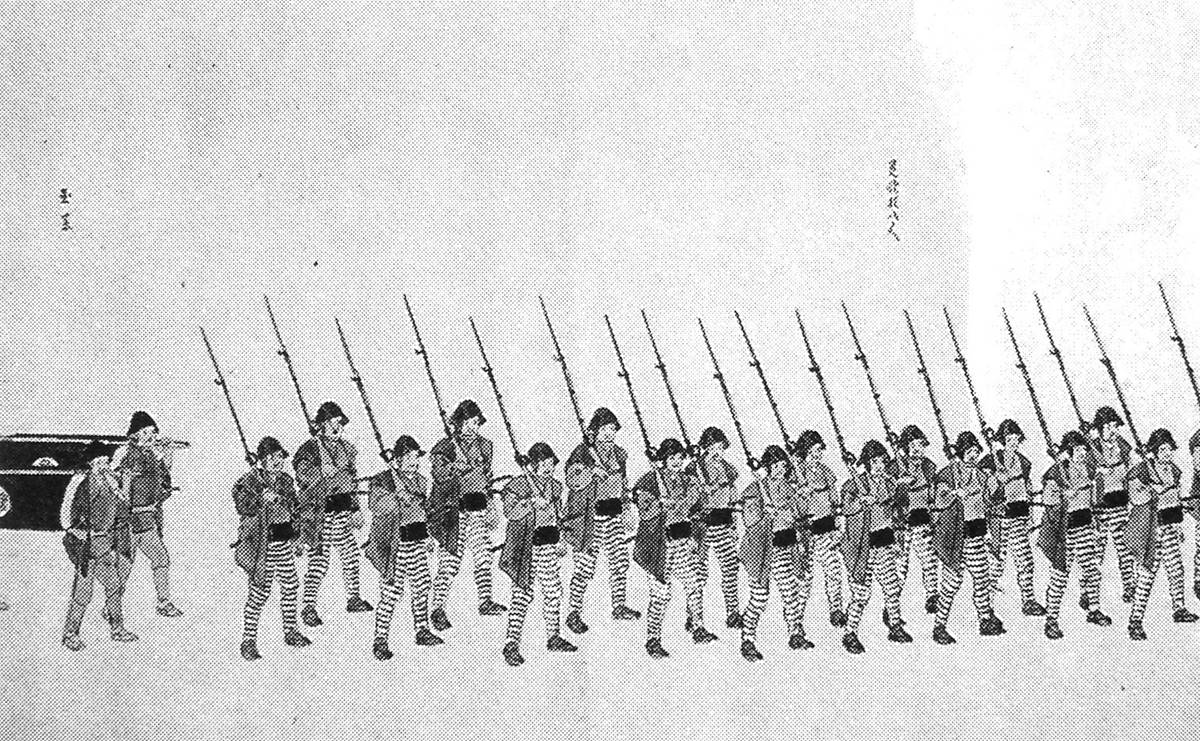

何も知らない幕府軍は、軍艦から大島を砲撃し、芸州口・石州口・小倉口から攻め込みました。

第二次長州征討は「四境戦争」とも呼ばれ、高杉晋作はじめ多くの英雄が暴れ回った舞台とされています。

滅亡寸前まで追い込まれて彼らの士気は非常に高かったとされます。

高杉晋作の「功山寺挙兵」は幕末もの定番の名場面です。この挙兵の場所はそもそも「功山寺」であったのか。そういった論争もありますが、そんな些細なことよりも重大な検討すべき事項があります。

イギリスと背後で手を組んでいる薩摩藩は、最初からやる気がない。

小栗がフランス借款でどう戦うつもりだったのか。彼が海軍力を使うつもりであったことは推察できます。なにせ、当時の幕府海軍は際立って強いのです。

この海軍を使われたら勝てない。そう察知していたのはイギリスでした。

「海上戦闘にわが国の艦船が巻き込まれては困ります! 海軍は使わないでいただきたい」

そう諸国が合同して幕府に陳情し、海軍という最強の切り札が封じられてしまいました。

幕府は圧倒的な不利の中で、戦うほかありませんでした。

そして第二次征討が始まってから約1ヶ月後、幕府軍にとっては致命的な不運に見舞われます。

生真面目な名君とされていた徳川家茂が薨去してしまったのです。

なぜ幕府は敗れたか?

家茂の死を受け、勝海舟はひそかに「これで幕府は終わった」と記しました。

家茂没後、将軍の座が巡ってきた一橋慶喜は狼狽し、さんざん嫌がった末にやっと引き受けることになります。

家定のあと、将軍継嗣をめぐり、「慶喜こそ英明で将軍の座に相応しい」とさんざん喧伝されてきました。しかしいざ蓋を開けてみると、全く向いていないことを幕僚たちは思い知らされることになります。

ましてや慶喜によってさんざん振り回されていた松平春嶽は、己の過ちを苦い思いと共に噛み締めるしかなかったことでしょう。

もはや、合戦を続けるわけにもいかず、朝廷の仲介を経て長州藩と休戦を結ぶのでした。

第二次長州征討は、かくして幕府の権威失墜という結果に終わるのでした。

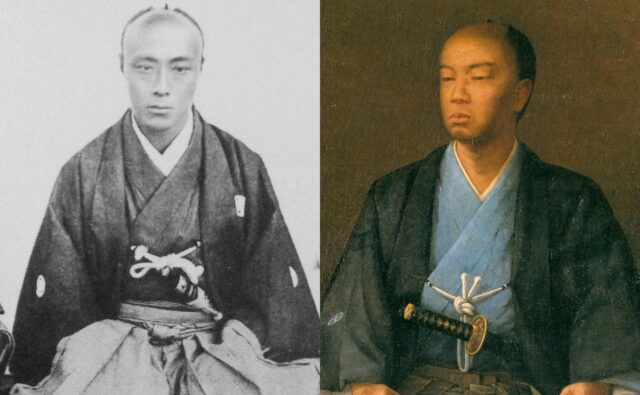

徳川慶喜(左)と島津久光/wikipediaより引用

間に立った松平春嶽も心がポッキリ折れてしまい、当初は倒幕の意志がなかった久光も、ついには「幕府などもう要らん!」と決意を固めてしまうのでした。

そして長州藩を憎み続けた孝明天皇も、慶応2年(1867年)に崩御してしまいます。

一会桑政権が崩壊してしまうと、その後、慶喜は自己保身に走り、会津と桑名は滅びの道へ。

長州を叩き潰すことに失敗した幕府の権威は失墜し、もはや瓦解の道しかありませんでした。

小栗忠順の策は二度却下される

歴史に”if”はありえない。

それでも江戸幕府が言うとしたならば「あのとき長州をしっかり潰していればよかったのに」となりましょう。

幕府海軍は、戊辰戦争まで実質的に一強でした。これがイギリスの不可解なことですが、実は海軍はフランスのみならず、イギリスの指導も受けています。

陸軍にせよ、フランス式調練とシャスポー銃を投入しており、十分に強かったといえる。

ただ、最後の将軍である慶喜の腰が引けていました。小栗忠順は慶喜の袖を掴み、「我が策を用いて迎撃すべし」と訴えるも、慶喜はすげなく断ってしまいます。

このあと徳川慶喜の首は繋がったものの、そうならなかったものもおります。

もはやこれまでと悟った小栗は自領に隠棲し、世の転変を見つめるほかありません。彰義隊を率いる渋沢成一郎が助力を頼んでも、首を縦には振りませんでした。

それにもかかわらず、そんな小栗を危険視したのか、あるいは功を焦っていたのか。新政府軍は彼を捕え、ろくに取り調べもないまま、冤罪を着せて斬首刑に処したのでした。

松平容保はじめ、かつて長州と敵対した勢力も、恭順の意を示しました。天皇の世になるのであれば従うほかないと理解していたのです。容保は藩主の座も退いていました。

しかし、長州藩は振り上げた拳を下ろしたくない。会津にこう迫ったのです。

「松平容保の首を差しだせ」

そんな長州藩の厳しい態度は、会津藩を救うべく奥羽越列藩同盟を結成した東北諸藩にとっては受け入れがたく、また、到底理解も出来ないものでした。

長州藩は完全に相手を潰さねば、会津に仕返しされるかもしれないと思ったのかーーと、言いたいところですが、それだけでもありません。

進軍する新政府軍の背後には、金勘定をするイギリスがおりました。幕末動乱のころ、アメリカでは南北戦争が終結。そこで使われて余った武器を極東の内戦勢力に売りつければ、濡れ手に粟で儲かるのです。

そのせいで人命が損なわれようと、さして気にも留めなかったのでしょう。

この成し遂げた一連の流れは、「無血革命」とすら明治新政府によって喧伝されることになります。白人の意に添わなかった命はカウントしないということであれば、確かにそうなりましょう。

しかし、2020年代にもなって、そんな理屈は通りません。

2027年に『逆賊の幕臣』が放映されれば、視聴者の多くはそのことを再確認することでしょう。

小栗忠順の胸中にあった、長州征討における策と、新政府軍迎撃策は、二度も却下されます。

彼からすればなんと無念であったことか。そう視聴者は噛み締め、歴史の見方まで変えることになるのかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

「禁門の変」の背景にあった不都合な真実~孝明天皇は長州藩の排除を望んでいた

続きを見る

-

孝明天皇の生涯を知れば幕末のゴタゴタがわかる~会津に託した宸翰と御製とは?

続きを見る

-

松陰の遺志を継ぎ夭折した久坂玄瑞~幕末一のモテ男だった25年の生涯に注目

続きを見る

-

永倉新八こそが新選組最強の剣士か?最後は近藤と割れた77年の生涯まとめ

続きを見る

-

薩英戦争で勝ったのは薩摩かイギリスか 戦後は利益重視で互いに結びつく

続きを見る

【参考文献】

野口武彦『長州戦争 幕府瓦解への岐路 (中公新書)』(→amazon)

一坂太郎『明治維新とは何だったのか: 薩長抗争史から「史実」を読み直す』(→amazon)

半藤一利『もう一つの「幕末史」』(→amazon)

『国史大辞典』