裸で坂本竜馬の危難を知らせに駆けつけた伝説の楢崎龍とか。

スペンサーライフルで敵を射つ山本八重とか。

幕末維新のヒロインといえば、どうしても若くて生きのいいお姉さんを想像する人が多いかと思います。

しかし幕末は、元気なおばちゃん、おばあちゃんも頑張っていました。

大奥老女の村岡局(津崎矩子)。

あるいは幾島。

そして今回、注目したいのが「勤王おばちゃん」と呼びたい松尾多勢子(たせこ)です。

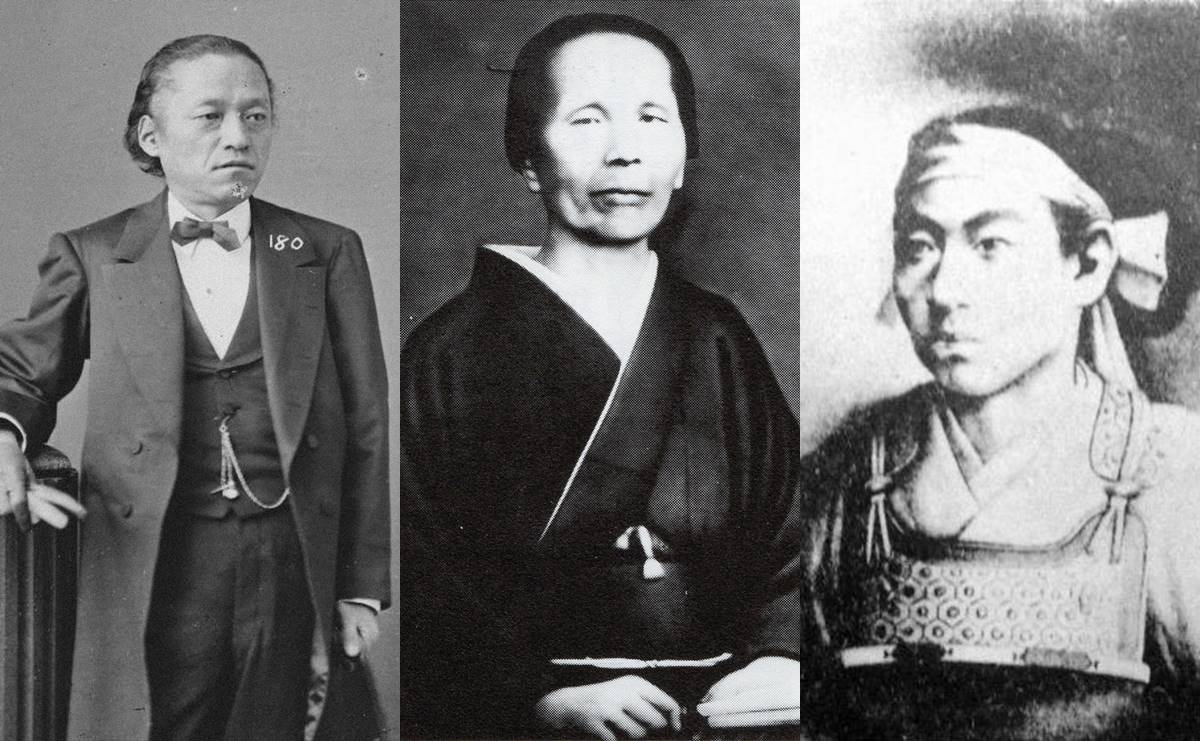

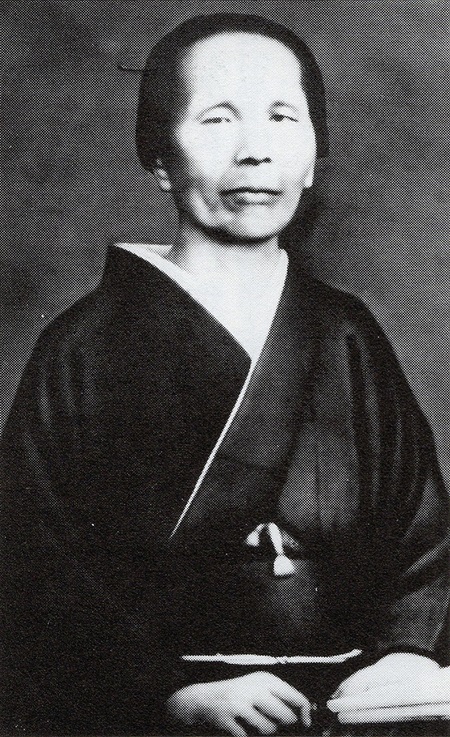

残された写真を見ると、ニコニコとしていて飴玉でもくれそうな、人の良さそうなただのおばちゃんに見えます。

どっこい、彼女は肝の据わった勤王歌人でありました。

松尾多勢子/wikipediaより引用

明治27年(1894年)6月10日はその命日。

彼女の生涯を振り返ってみましょう。

豪農の家に生まれ、学問をおさめる

老いても意気盛んな歴史上のおじいちゃんいえば、蜀の黄忠、あるいは伊達家の鬼庭左月なんかを思い浮かべたりしますかね。

しかし、おばあちゃんでバリバリ意気盛ん――というのはほとんど見かけないのでは?

そういう意味でも、大変貴重な存在。

それが松尾多勢子です。

多勢子は文化8年(1811年)、美濃高須藩領・伊那郡の庄屋の家に生まれました。

この伊那郡(長野県飯田市)は、平田篤胤の流れを汲む平田派国学が盛んな土地柄でして。

平田篤胤/wikipediaより引用

江戸時代の豪農は、俳諧や文芸を好む者も多く、教養人が多かったのですが、多勢子の父・竹村(北原)常盈もそんな一人です。

彼は娘の多勢子に教育をしっかりと受けさせる、進歩的な人物でした。

多勢子は18才で豪農の夫・松尾元珍に嫁ぎました。

病弱な夫を支え、7人の子を育て終え、50を超えると、夫に願い出て平田派国学を学びます。

世はまさに動乱の時代。

多勢子は平田派国学を熱心に学ぶうちに、復古思想や攘夷思想に染まってゆきました。

何としても、国難のこの時代、京都をこの目で見てみたい――。

彼女の情熱は止まりません。

そして夫の許しを得て、文久2年(1862年)、動乱の京都に向かいます。

多勢子、52才の時のことでした。

現代で考えれば70代ぐらいでもおかしくない年齢でしょう。

憂国の歌詠みおばちゃん

文久2年は激動の年でした。

土佐では坂本龍馬が脱藩し、薩摩からは島津久光が上洛。

その矢先に寺田屋騒動が起こり、京都守護職・松平容保が着任したのもこの年です。

ここで多勢子は人脈作りに励みます。

久坂玄瑞や品川弥二郎、あるいは岩倉具視などとも親交を持つのです。

萩市にある久坂玄瑞像

危険人物がうろうろしている京都で、なぜ普通のおばちゃんがそんな大それたことを出来たのか。

正直、我々の理解を超えてくるのですが、ともかく彼女は長州藩邸や公家の家、さらには宮中にまで出入りして、藩士と親しくなるんですね。

たしかに平田学の人脈があったとはいえ、その行動力には驚かされるばかりです。

しかも表向きは「嫁いだ娘の顔を見に来ました」と装ってアチコチを歩き回るのですから肝っ玉もハンパじゃない。

そして彼女は様々な人と語り合ったのでした。

頼りがいのある「田舎のおかあさん」オーラでも出していたんでしょうか。

彼女に何もかも相談にのる若者もいたそうです。

いや、むしろノーガード戦法ですかね。

周囲から見れば「信州から出てきた歌詠みのおばあさん」に過ぎない。

まさかこのおばちゃんが、熱い尊皇攘夷思想を持っている、なんて誰も思わないわけです。

※続きは【次のページへ】をclick!