こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【松平春嶽(松平慶永)】

をクリックお願いします。

黒船来航、幕政へ

嘉永6年(1853年)。

Xデーがやって来ました。ペリー率いるアメリカ艦隊が浦賀沖に来港したのです。

ペリー来航/wikipediaより引用

ついに訪れてしまった、この運命の日。

老中・阿部正弘は、それまでのしきたりを無視して、身分を問わずに広く意見を求めました。

一部の藩を除いて、全国各地の藩主から意見が阿部の元に届けられたのです。

しかしその大半は、こんな感じでした。

「なるべく引き伸ばして、時間稼ぎしたらいかがでしょう」

「こうなったら、ある程度妥協しないといけないんじゃないですかねえ」

そりゃそれが出来たら苦労はせんわ、という感じで、おそらく即座にボツ。

一方で、勝海舟のような、現実的で広い知識に基づいた意見も出てきまして、実際に採用される人もいたわけです。

勝海舟/wikipediaより引用

では、福井藩の松平春嶽はどうでしょうか。

今までの流れからしてこれが意外かもしれませんが【強硬な攘夷論であり、開国はもってのほか!】という主張でした。

ところが、それで終わらないのが、春嶽の春嶽たる所以でしょう。

横井小楠を含めた家臣らと話し合い、自らも『海国図志』で学ぶうちに「開国貿易論」へと転換してゆくのです。

一橋派の挫折

この未曾有の国難をどう乗り切るか。

春嶽と彼のブレーンたちは、優秀な人材をまとめあげ、国を良い方向へと導こう、という意見に収束しました。

彼らがまとめた国の組織は、こうなります。

将軍:一橋慶喜

国内事務宰相:松平春嶽・島津斉彬・徳川斉昭

外国事務宰相:鍋島閑叟

その他官僚:川路聖謨・永井尚志・岩瀬忠震

こうなると「まずは一橋慶喜を将軍にしよう!」というところから始まるわけで……ここで注意したいのが、彼らの目的は必ずしも「器量の優れた慶喜公こそ公方様にふさわしい」と思っていたとも限らないワケです。

この一覧には外様大名が含まれています。

江戸幕政の特徴として、石高が大きい外様大名は幕政に参加できず、石高が小さいながら譜代であれば幕政に参加しやすいということがあげられます。

その枠を取り払った人事を行いたい。そんないわば「パワーゲーム」の側面が大きいのです。

ビッグネームがずらりと揃っているため、彼らは開明的で正しかったとみなされがちです。しかし、そこは冷静に見ておきたい。

結果的に勝者が多く含まれているからこそ、そう思えるバイアスがかかります。

国難であるのに団結するどころか、パワーゲームを繰り広げるのは自分勝手だとみなされてもおかしくはない面もあります。

血縁から言えば、本来慶喜は将軍の座が巡ってくるには無理があるのです。もともと決まっていた話をわざと引っ掻き回していると思われても、致し方ないところはあります。

島津斉彬/wikipediaより引用

かくして一橋慶喜を将軍として擁立すべく動き始めた一橋派。

その一手として、薩摩藩主・島津斉彬は養女・篤姫を徳川家定の御台所として輿入れさせます。

篤姫を通して、大奥対策を行うこととしたのです。

一方、彼らを警戒して快く思わなかった人物がいます。

急死した阿部正弘の後任者である大老・井伊直弼です。

彼には彼なりの言い分があります。

「一致団結して国難に立ち向かうべき局面だ。ただでさえ幕閣は条約締結で多忙の極みだというのに、自分たちに有利になるよう勝手な政治的な工作して、一体何を考えているのか。しかも担いだのが、あのトラブルメーカーの斉昭の子だ。揉めるだけ揉めてロクなことにならんぞ」

将軍継嗣問題は一般的に【一橋派vs南紀派】とされます。

それはそれで間違っていませんが、その内実は、

【一橋派vs一橋だけはありない派】

とみなした方がよいかもしれません。

一橋慶喜本人は頭脳明晰で、徳川慶福(のちの家茂)よりも年長でありました。国難に向かうなら、やはり慶喜を立てた方が合理的という理屈も一見通るかもしれません。

しかし問題は別のところにありました。

彼の父である徳川斉昭が、ありとあらゆる方面で敵を作るトラブルメーカーだったのです。

徳川斉昭/wikipediaより引用

実はこの父親の困った性格は、慶喜にも受け継がれており、のちに春嶽もさんざん悩まされることになるのですが、斉昭は、春嶽や島津斉彬のように柔軟性を発揮するわけでもなく、強硬な攘夷を主張。

井伊直弼や堀田正睦と真っ向から対立しておりました。

もしも慶喜を将軍にしたら、セットで父親の斉昭がついて来ます。

そんなことになったら、まとまるはずの幕政が分裂したまま、無謀な攘夷をやる羽目になるかもしれない。

それでかえって国体を傷つけたらどうするの? 責任取れるの? と、井伊直弼も考えたのですね。

要するに一橋派は人選ミスだったわけで……。

井伊は「一橋派」を徹底的に弾圧し、徳川慶福を継嗣として指名しました。

春嶽はじめ一橋派は抵抗したものの、このときには既に斉彬も阿部も亡くなっており、敗退してしまったのです。

ちなみに、ご存知の通りこの数年後には慶喜が徳川15代将軍になります。

春嶽と一橋派に属していた斉彬の弟・島津久光は、慶喜の問題ある性格に散々悩まされます。

致命的な人選ミスをしていた――と、のちに春嶽は苦々しく振り返っています。斉昭の親馬鹿に騙された。慶喜は斉昭に似ていていざという時逃げ出す悪癖がある。己の過ちを振り返る彼の言葉は、毒に満ちているのでした。

敗退に納得いかない徳川斉昭が動き

こうした動きと前後して、一橋派の徳川斉昭が大変なことをやらかします――。

井伊直弼は、堀田正睦らを京都に派遣、日米修好通商条約の勅許を得ようとしていました。

井伊直弼/wikipediaより引用

ここで幕政から閉め出された恨みとして、堀田に何とかリベンジしたい斉昭は、自らの姻戚関係を利用して、朝廷工作を行うのです。

結果、堀田は勅許を得られないまま、江戸に戻る羽目に。

井伊が勅許なしで強引に条約調印したのは、こうした斉昭による妨害も一因であったのです。

さらに斉昭は、公卿を動かして「戊午の密勅」まで水戸藩に降させてしまいました。【倒幕の要求】すら含む大変危険なシロモノで、これを知った井伊の怒りは頂点に達します。

井伊からすれば、皆で力を合わせるべき難局です。

それを一橋派がグチャグチャにしているように思えても仕方のないところ。

怒りに燃える井伊は【安政の大獄】で一橋派を弾圧。斉昭・斉彬とともに一橋派であった春嶽も謹慎処分を受けました。

大名だった春嶽は処刑されませんでしたが、彼を支えてきた若き天才・橋本左内は斬首となるのです(享年26)。

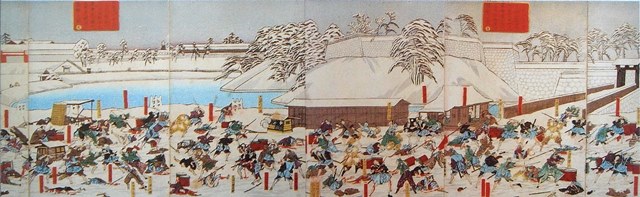

その報復を受けて、井伊自身も凶刃に斃れてしまいました(「桜田門外の変」)。

「桜田門外の変」を描いた様子/Wikipediaより引用

謹慎からの返り咲き

一橋派の藩主のうち、斉昭と斉彬は急死。

最年少の松平春嶽だけが生き残ります。

春嶽は、支藩である糸魚川藩主・松平直廉(茂昭)に家督を譲り、自身は江戸・霊岸邸での蟄居を余儀なくされました。

生活は大変厳しいものとなり、社会からも隔絶され、文通や面接は一切禁止です。外出は、健康を保つため許可された散歩だけでした。

やがて処分が緩和されると、横井小楠と国事について語ることができました。

そんな謹慎処分を終えるきっかけとなったのが、文久2年(1862年)、島津久光の京都出兵です。

一橋派の一角を担った島津斉昭の異母弟であり、薩摩藩主の父である久光は、上洛により政治的な圧力を仕掛けました。

久光は、勅使を派遣して幕政改革を迫ってきたのです。

この要求により、春嶽の処分も解かれました。実に5年ぶりに、彼は幕政に復帰することとなったのです。かつての一橋派の完全復活ですね。

幕政改革により、一橋慶喜が将軍後見職、春嶽は政事総裁職に任命されるなど、かつて抱いていた政治構想が復活したわけです。

春嶽は早速、横井小楠をブレーンとして幕政改革に取り組みます。

・海軍力増強(責任者は勝海舟)

・参勤交代制度の緩和

・諸藩の意見を幕政に取り入れ、反映させる

勝海舟の登用には春嶽も関わっていたのですね。

こうした取り組みは一定の成果を見せますが、同時に新たな問題が持ち上がってきました。

京都の攘夷派です。

※続きは【次のページへ】をclick!