安政3年(1856年)10月20日は二宮尊徳が亡くなった日です。

最近は少なくなってきましたが、かつては「二宮金次郎像」としてあっちこっちの小中学校に銅像・石像が置かれていましたね。

二宮金次郎像

あの姿、まるで「24時間、勉強します! 私は真面目です!」というプレッシャーを感じた方がおられるかもしれません。

あるいは「夜中に走り出す」とか「グラウンドを一周する」などの怪談話を聞いた方もいらっしゃいますかね。

実はその生涯を見ると、地に足のついた「農業改革の人」であり、確かに幼少期から多大な苦労はされていますが、闇雲に、とにかく「努力」を押し付けるのとは少し違う気もします。

一体どういうことか。

二宮尊徳の事績を振り返ってみましょう。

4歳で土地を喪失 10代で両親を亡くし……

二宮尊徳は小田原の百姓の家に生まれました。

例の像が薪を背負って本を読んでいることから、「小さいときから苦労して勉強したんだろうなぁ」というイメージをお持ちの方が多いと思いますけれど、実はそれどころではありません。

まず、4歳の頃に酒匂川が決壊して、父の田畑が流されてしまいます。

同河川は、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも登場したのですが、ご覧になられたでしょうか?

源頼朝が挙兵して平家軍と初戦(石橋山の戦い)に向かっていた最中、三浦義澄や三浦義村が加勢に来たところ、大雨による増水で渡れなかったところです。

小田原を通っていて、静岡まであと一歩のところだったんですね。

そんな氾濫リスクの高い酒匂川。

洪水による影響で尊徳の父が田畑を喪失したのが寛政3年(1791年)8月のことでした。

その8年後に父が亡くなり、満足に正月も迎えられないような極貧生活に追い込まれると、さらに2年後には母も他界、一家離散の憂き目に遭ってしまいます。

幸い伯父の下で暮らせるようになったのですが、普通の人ならここで下働きのまま終わっていたでしょう。

しかし尊徳は、じっちゃんもとい「父ちゃんの名にかけて!」と奮起して、農業と金策に励み、なんと数年後の20歳で実家を再興してみせました。

よく知られるのが、田畑にぶん投げられる稲や菜種の「捨て苗」を集めて育て、収穫に漕ぎつけた話でしょう。

「積小為大(せきしょういだい・小を積んで大を為す)」

小さいことを積み上げていけば、大きなことを成し遂げられる――そんな内容ですが、うぅっ、その通りすぎて日頃の怠惰な自分がアイタタタ……。

ともかく、こうして実際に収穫を積み上げていくばかりか、空いた時間で廃田を耕したりして着実に土地を増やし、ついには自分でも耕作地を持てるようになります。

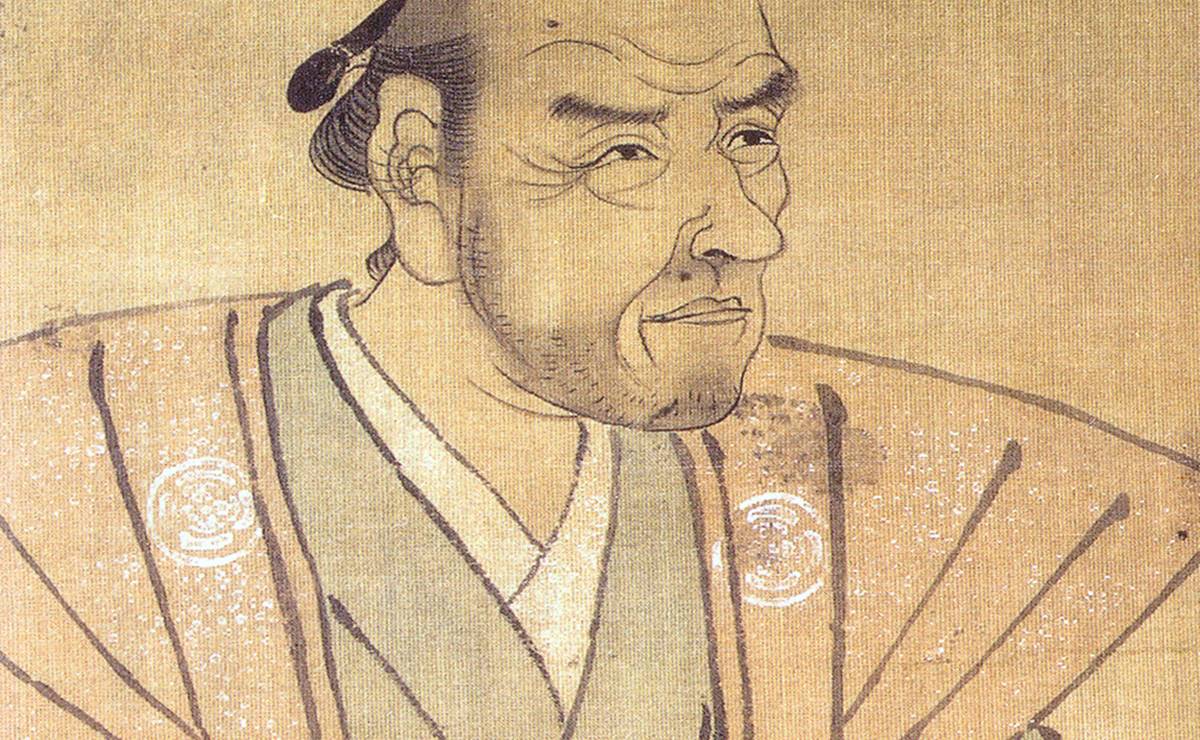

二宮尊徳(二宮金次郎)/wikipediaより引用

ついには藩の財政を立て直す

その後、二宮尊徳は地主になると農業の現場からは身を引き、文化8年(1811年)、小田原藩の家老・服部家に仕えて才を見出され、改革に取り組むよう命じられます。

この事業も首尾よく進み、殿様の覚えもめでたくなると、次に主君の親戚筋である下野国桜町(現・栃木県真岡市)などの経営も任され、広く名を知られるようになりました。

当初は地元の人から「あのデカいヤツは何モンじゃ、胡散臭い」と思われたこともあったりして、なかなかうまく行かないこともあったようですが、彼の方針が実を結ぶのを見て徐々に受け入れられたのです。

しまいには天保13年(1842年)に幕府に登用されるまで実績を重ねていったのですから、単に努力だけでなく、農業改革の才覚に長けた方だったのでしょう。

以降、各地の農村で作業の手伝いに取り組み、携わった地域は600に達したというほど。

そんな感じで働きづめだった尊徳が亡くなったのは、安政三年(1856年)下野国今市村(現・栃木県日光市)でのことです。

戒名の”誠明院巧誉報徳中正居士”からしても、どれだけ多くの人から慕われ信頼されていたかが窺えます。

尊徳の思想は「報徳思想」と呼ばれており、そのままだとややこしいのですが、これを佐々井典比古という人が詩に書き直したものがあります。

「どんなものにも よさがある」で始まり、「よさがいっぱい かくれてる」「ひとのとりえを そだてよう」など、現代のあらゆる面にも通じる素晴らしい詩ですので、ご興味のある向きは「報徳博物館(→link)」からぜひ全文を読んでみてくださいね。

他にも「きゅうりを植えたらきゅうりしかできないのは当たり前なのに、なぜか皆もっといいものができると思い込んでいる」(超訳)というような発言も残しています。

きゅうりを教育に置き換えると、あらあらウフフ。

なぜ学校の怪談になるのかは不明

というわけで、例の銅像・石像はおそらく「実家を再興するまで働きながら工夫を凝らした」ということを表していると思われます。

なぜ「夜中に走り出す」といった学校の怪談になったのか、まではわかりませんでしたスミマセン。

どなたか詳細をご存知の方がいらしたらぜひ教えてください。

地元小田原には裃(武士が着てる超肩パッドみたいなアレ)の像もありますが、こちらは正座しているのでさすがに動かなさそうです。

よかったよかった。

小田原市西大友にある二宮尊徳像/wikipediaより引用

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』中村隼人演じる長谷川宣以(平蔵)鬼平犯科帳モデルの生涯とは?

続きを見る

-

天明の打ちこわし|田沼意次を失脚させ松平定信を飛躍させた江戸の大騒動

続きを見る

-

江戸の民を飢餓から救った青木昆陽と『蕃藷考』日本でサツマイモが根付くまで

続きを見る

-

実は結構ユルい「士農工商」の身分制度~江戸時代の農民や町人は武士になれた?

続きを見る

-

私財を売ってまで工事費を捻出した玉川兄弟「玉川上水」の整備に賭けた執念

続きを見る

-

江戸時代の夫婦はどうやって離婚していたか? 夫>妻ではない三くだり半事情

続きを見る

-

井原西鶴はゲスいゴシップ小説で売れっ子作家になったのか? 52年の生涯まとめ

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

報徳博物館(→link)

国史大辞典

二宮尊徳/wikipedia