昭和4年(1929年)8月16日は津田梅子が亡くなった日です。

新紙幣五千円札の顔となったことでその事績に触れる機会も増えているでしょうか。

アメリカ留学後、津田塾大学を創設して、日本の女子教育に生涯を捧げた方であります。

しかし、それがどれだけ困難なことだったか……口で言うは容易く、彼女が直面した苦しい実態を知ることはあまりありません。

わずか6才で渡米した津田梅子――彼女は帰国後、如何にして女子教育を推進したのか?

男尊女卑の激しい日本社会において、その生き様は、戦国武将や幕末の志士にも負けないハートを彷彿とさせるものでした。

明治23年(1890年)ブリンマー大学在学時の津田梅子/wikipediaより引用

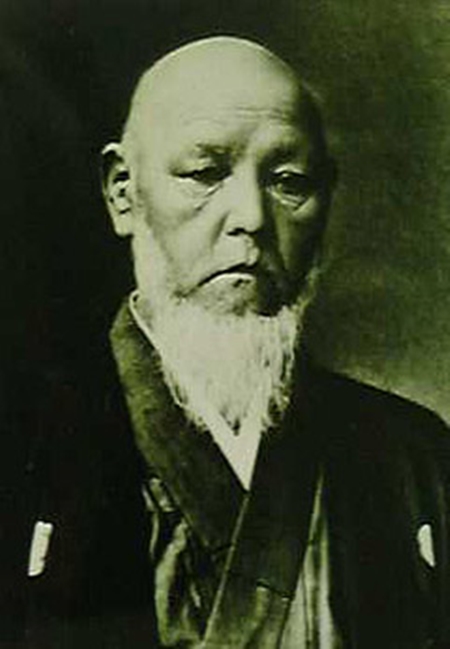

蘭学熱の佐倉藩に生まれた父・津田仙

天保8年(1837年)、下総国佐倉藩士の家に津田梅子の父・津田仙が生まれました。

娘の運命をも決定づけた父。

彼が生まれる4年前より、佐倉藩は堀田正睦による藩政改革が真っ只中であり、正睦は「蘭癖」(オランダかぶれ)と呼ばれるほど、西洋に関心がありました。もちろん優秀な人物でもありました。

そんな藩主のもと「西の長崎、東の佐倉」と呼ばれるほど蘭学は盛んになり、小柄なれど頭脳明晰な仙は、西洋砲術にバツグンの適性を見せます。

津田仙/wikipediaより引用

当時は、黒船来航も重なり、仙の西洋への関心も高まるばかり。

結果、勝海舟や福沢諭吉らと同じルートを辿り、学びの対象をオランダ語から英語へ、方針転換します。

英語のできる通詞育成に励んでいた幕府からすれば、仙はまさにうってつけです。世襲の通詞ではなく、才知さえあれば幕臣にまでなれました。

慶応3年(1867年)には、小野友五郎の随員として渡米をも果たすほど。アメリカで農業と民主主義を学び、髷を切り落として妻に送ったのでした。

これからは西洋に学ぶ時代――仙はそう張り切る幕臣でした。

一人目は女児 二人目……も女児

さて、そんな仙に子が生まれました。

文久2年(1862年)、一人目は女児。琴子と名付けられました。

そして文久4年(1864年)、二人目も女児。

「また女か!」

幕末という激動の情勢下。男児誕生を待ち望んでいた仙は、失望のあまり、なんと家出をします。

お七夜になっても名付けようとしないため、見かねた母・初子が盆栽をヒントに名付けます。

「むめ(梅)」。

12月生まれなのに、2月の花である梅とは……いささか季節外れではあります。のちに改名して梅子となりますので、以降、本稿は梅子で統一します。

僭越ながら、この名前は後の彼女の運命を考えればピッタリな表現ではないでしょうか。

新たな時代を告げる花――梅という名は、本人も誇りに思っていたと言います。

さて、なんとも情緒不安定な父・仙は、アメリカでの滞在で己の考えが180度変わりました。

訪問先では、日本ではとてもお目にかかれないような強い女性たちを見てきたのでしょう。

これからは、女も活躍せねばならん!

そうして津田梅子の教育にも取り組むようになったのです。

さらに仙は、その英語力と農業知識を明治においても示すようになりました。

西洋の農業を学んだ津田仙は近代化を担う人材

薩長土肥を中心とした新体制は、割と危ういものでした。

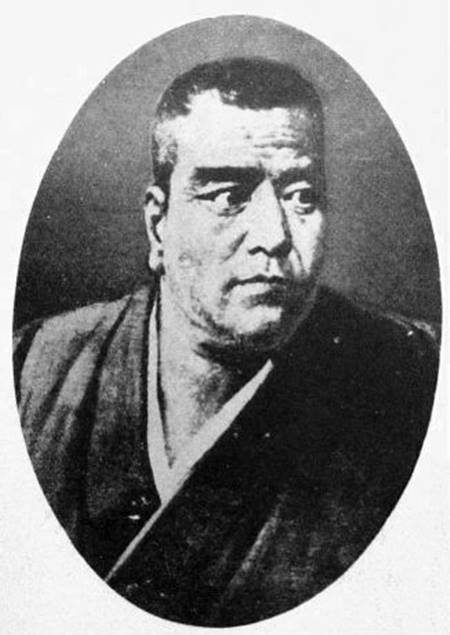

倒幕には才知を見せたものの、そこで燃え尽き気味……ストレスを溜めて暴発しそうになり、実際に弾けた西郷隆盛がその典型例と言えるでしょう。

西郷隆盛byキヨッソーネ/wikipediaより引用

なにせ、彼らは武士です。

「財政は商人のだろう」と思ったのか、由利公正に押し付けるか。長州閥と親しい渋沢栄一にやらせる。

ましてや農業なんて「百姓じゃあるまいし」とタカをくくっていたわけです。

そんな中で、西洋で農業を学んだ仙は、新政府からみても垂涎ものの人材でした。

イチゴやリンゴといった西洋からの作物栽培は、彼がパイオニアといってよいものです。

こうした知識を活かし、『農業三事』という書籍も出版しています。

仙は築地ホテル館勤務を一年ほど務めたあと、北海道開拓使にも招かれ、新政府中枢とも交流することとなるのでした。

幕臣である津田仙が農業に詳しいことは、当時の幕府の方が明治新政府よりも優れた近代化プランがあったことを示しており、興味深いところです。

実はこの築地ホテル館こそ、全速力で近代化を勧めていた小栗忠順の置き土産ともいえるものでした。

惜しくも明治5年(1872年)に焼失してしまうとはいえ、そのために残された知識が活かされたといえます。津田仙は2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』に登場するかもしれませんね。

仙の野望は、ここで終わりません。

外国人も出席するパーティで、女子留学生の話を聞いたのでした。

この留学生は、岩倉使節団についていくこととなります。

.jpg)

岩倉使節団(左から木戸孝允・山口尚芳・岩倉具視・伊藤博文・大久保利通)/wikipediaより引用

これだ!

我が娘を留学させよう!

仙は即座にそう思いました。

のちに津田梅子の親友となる山川捨松(のちの大山捨松)の場合、口減らしという事情が背景にありました。

梅子の場合はちょっと違うんですね。理由が割と前向きと申しましょうか。

しかも、姉の琴子が嫌がったため、津田梅子とされたようです。

女子留学生仲間の間でも、とびきりの最年少だったのは、そうした背景があったからなのでした。

もうひとつ、なぜ女子留学生は幕臣や佐幕藩家庭出身者だけなのか?

これが男子であると、薩長土肥出身者ばかりになります。会津出身の山川健次郎はあくまで少数の例外です。

勝ち組である薩長土肥としては、留学させてもどうなるかわからない女子はやりたくなかったのでしょう。

明治維新の結果、日本における女子の地位は低下した要素も大きくあります。フランス革命のあと、強烈な男尊女卑思想を持つナポレオンによって、第一帝政期に女性の地位が低下したことと似た現象といえます。

薩長土肥のうち、薩摩は日本でも最悪の男尊女卑傾向のある風土であり、このことが悪影響を及ぼしたことは確かでしょう。

夫婦同姓制度。女性天皇や女系天皇の廃止。

江戸時代までは女性の師匠や商人もいたのに、明治時代は女性が契約をすることすら制限されるようになったのです。

津田梅子の人生は、そんな時代の中にありました。

ベイビーをどうしろっていうんだ!

明治4年11月12日(1871年12月23日)に日本を出発。

いざ欧米へ旅立ってみると問題山積みだった岩倉使節団は、アメリカでもイギリスでも、カモられて金を騙し取られております。

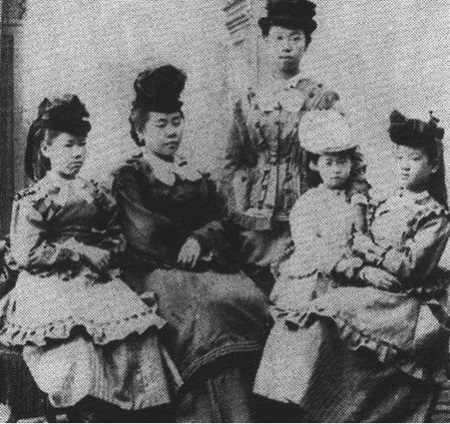

そんな中でも注目の的であり、どこでも歓迎されたのが留学生の少女たちでした。

新政府の米国留学女学生 左から、永井繁子 (10)、上田貞子 (16)、吉益吉益亮子 (16)、津田梅子 (6)、山川捨松 (11)/wikipediaより引用

上田貞子(16)

吉益亮子(14)

山川捨松(11)

永井繁子(10)

津田梅子(6)

出発前。皇后にまで目通りすると、周囲からは「親はなにを考えているのか?」とか「鬼か!」などと陰口を叩かれます。

そして明治5年(1872年)、いざアメリカにたどり着くと、美しい着物を身につけた生きた日本人形のような少女たちは大注目を集めました。

いや、人気がありすぎたのかもしれません。あまりに見物人が多く、すっかり疲れ切ってしまったようです。

少女を引率するアメリカ人は着物をみせびらかしたがったのですが、本人たちは早く着替えたくてうずうずしていたのだとか。

そんな五人の中でも、満6歳の津田梅子は最年少。

教育に強い森有礼は、留学生を出迎えて愕然とします。

「こんなベイビーをどうしろっていうんだ!」

渡米時の津田梅子/wikipediaより引用

しかし、この年齢がかえってよかったのかもしれません。

年長者の二名は、アメリカ生活が合わずに帰国しているからです。船旅の最中には、このどちらかに不埒な行為に及んだ船員もいたと言います。

初めての女子留学だというのに、あまりに行き当たりばったりな側面も見えてきます。

五人のうち、アメリカに残った三人は「トリオ」と呼び合い、生涯の親友となったのでした。そして……。

※続きは【次のページへ】をclick!