こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【藤原道綱母と『蜻蛉日記』】

をクリックお願いします。

感動の親子対面と愛憎に区切り…悟りの下巻

人生に一区切りつけたいと考えたのか。

もう道綱以外には子もできないと理解した道綱母は、養女を迎えることにしました。

うってつけの話があります。

兼家は「町の小路の女」のあと、源兼忠の娘のもとに通い、女児を産ませていました。

この源兼忠の娘について、道綱母は「さほど魅力的でもないし、年増だから関係も長続きしない」と書き記しつつ、その女と連絡をとります。

心細く出家を考えていた相手は、道綱母が女児を養女にしたいという申し出をすると、快諾するのでした。

兼家の妾(しょう)の一人である道綱母が、別の妾の産んだ娘を養女にするわけです。

その養女を迎えるタイミングで、兼家がのこのこやってきます。

実は道綱母は、養女のことをほのめかしたところ、兼家はこう邪推したようです。

さては、おっさんになった俺を捨てて、若い男とその養女を育てるんだな!

それで戻ってくるって一体なんなのよ……。

しかし実際、養女の顔を見ると、とても愛くるしく、兼家は感心しています。そして、こうせっついてきた。

「かわいいなぁ。いったい誰の子だ?」

「うっとうしいなぁ。あ・な・たの子ですよ!」

「な、なにぃ! だ、誰に生ませたっけ? もしかして、あの女が母親だっけ」

「そうですよ、もー……」

「うわーっ、落ちぶれたとは聞いていたけど、こんなに大きくなっちゃって。放置してごめんよぉ!」

そうしてなぜか全員で泣く。袖を涙で濡らす。

かわいいからもう連れ返っちゃう!と本気とも冗談ともつかないことを言いながら、兼家は名残惜しそうに去ってゆきます。

そして、その後もたびたび「おちびちゃんはどうしているカナ」と手紙を寄越すようになったのでした。

道綱母の作戦勝ちでしょう。

男女のドロドロした愛憎を超えて、ほのぼのした展開になってゆく。

兼家はまだまだエネルギッシュなのに、道綱母は老けてゆく我が身を嘆くようになっています。

もう持ち前の美貌で惹きつけられなくとも、親子愛はあります。

彼女が引っ越すと、兼家は訪れなくなりました。さみしい日々を送っていると、兼家は露骨に道綱母の愛情を利用するようなことをしてきます。

兼家の従者がこう依頼してきたのです。

「冬の装束を仕立てていただけませんか。手紙はそのぅ、落としちゃいました!」

ハァ? 頼むだけ頼んで手紙がないとかふざけてんのか?

そう憤りつつ装束は仕立て、手紙はつけずに返すあたりが彼女の律儀さ。

その後も兼家は、難しい下襲(したがさね)の仕立て直しを、また手紙をつけずに頼み、従者はこう告げるだけです。

「さすがいい仕上げだね、と褒めていましたよ……」

もう駄目だ。終わりにしよう。

ついに彼女は見切りをつけ、天禄5年(974年)、21年にわたる愛憎を描く『蜻蛉日記』も終わりを迎えるのでした。

達観して生きてゆく彼女

『光る君へ』において寧子が登場したのは永観2年(984年)のこと。

日記執筆から10年が経過していました。

あれから様々なことがありました。

道綱の上司であり、兼家の異母弟でもある藤原遠度(とおのり)が、養女に求婚してきたのです。

年齢差もあり、困り果てた道綱母。

どうにかして諦めてくれないか?と気を揉んでいたところ、遠度が人妻を盗み出し隠していたというスキャンダルが発覚し、話はお流れとなりました。

道綱はおっとりとしていてマイペースで、どうにもパッとしません。

彼が歌を献じると、周囲はヒソヒソとこう囁いたものでした。

「あいつがあんな見事な歌を詠めるわけがないよな。あれは母が代作したっていうぞ」

道綱母はインスピレーションが降りてくる天才肌ではなく、努力家の秀才歌人です。我が子のためならば生真面目に歌を読んでもおかしくないと思われていたのでしょう。

-

道長の異父兄・藤原道綱は史実でもノーテンキだったのか 母や父・兼家との関係は?

続きを見る

そして兼家は、ますます権力の中枢へと迫ってゆきます。

愛憎の月日は終わり、彼女の気掛かりは道綱のことだけ。

歌は苦手だし、聡明ではないけれど、善良な我が子をどうか見捨てないで欲しい。

それが『光る君へ』ではたびたび表現されていましたね。

兼家は時姫の産んだきょうだいとは区切りをつけつつ、一生懸命舞い踊る道綱を見て、かわいいと思っていると大笑いしていました。

そして寛和2年(986年)、兼家にとっては大きな区切りとなる政変が起きます。

【寛和の変】です。

時姫との間に生まれた子・藤原道兼が花山天皇を唆し、出家させたうえ退位させたのです。

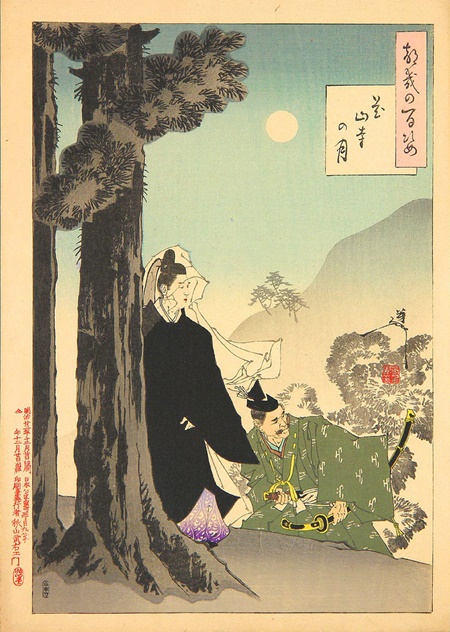

道兼によって出家に追い込まれた花山天皇を描いた月岡芳年「花山寺の月」/wikipediaより引用

このとき道綱も、次の天皇のもとへ三種の神器を運ぶ役目を担いました。

次の天皇とは、兼家の孫にあたる一条天皇です。

天皇の外戚として、飛ぶ鳥を落とす勢いで頂点の登り詰める兼家。

道綱も、父や異母兄弟と共に出世街道を歩んでゆきます。

「なんで、あのアホが異例の速度で出世できるんだ!」

藤原実資がそう憤るほどの出世であり、道綱母としても喜ばしいことだったでしょう。

ドラマでは「(道隆の代になっても)道綱!道綱!道綱!」というシーンが目立っていましたが、結局、程なくして兼家は亡くなります。

それが永祚2年(990年)7月2日のこと。

では彼女は?

長徳2年(996年)に道綱母の周忌が行われています。

逆算すると、彼女の死は前年の長徳元年(995年)頃と推察。

日記の筆を置いてからおよそ20年後であり、兼家の死から5年後のことでした。還暦に近く、当時としては十分長い人生を送ったといえます。

※ちなみに長徳元年(995年)は疫病が大流行して多くの貴族が亡くなった年でもあります

-

平安京を襲った“疫病”とは具体的にどんな病気だったのか?貴族も感染した?

続きを見る

その後の道綱も、無難な人生を送りました。養女も異母姉である藤原詮子に仕えたという説があります。

若い頃のイライラを日記に残し、文学史に名を残す。

美女伝説を残す。

我が子も順調に出世。

何かと重い女とされがちな道綱母ですが、当時の女性として十分成功を収めた人物と言えるのではないでしょうか。

何より彼女の『蜻蛉日記』は紫式部にも影響を与えたとされます。

今でも面白い!『蜻蛉日記』

赤裸々でドロドロとした感情を紙にぶつける――そんな物語の先駆といえる『蜻蛉日記』は、日本文学史にその名を刻んでいます。

近代においては堀辰雄と室生犀星が『蜻蛉日記』を題材にして作品を執筆。

現代を生きる私たちにも『蜻蛉日記』は刺さることでしょう。

スマートフォンで文字のやり取りをする現代人には、彼女たちの和歌の生々しいやりとりが迫ってきます。

まるでゲス恋もののWebコミックでも目にしたようなリアルな憤りが湧いてくるではありませんか。

『蜻蛉日記』は比較的読みやすく、本稿にはない、格調高い歌と文章にあふれています。

『源氏物語』に影響を与えた先行作品だけに、引き込む力もあります。

『光る君へ』を楽しむためにも、おすすめの一冊ですし、今は文庫本だけでなく、気軽に手に取れる電子版もあります。

読めば兼家への憎しみが倍増しつつ、それでも二人にしか理解できないような愛情や感情も垣間見ることができて、なんだか笑ってしまう場面もあるはず。

『光る君へ』の脚本家・大石静さんと、道綱母を演じる財前直見さん、兼家の段田安則さんだけでなく、スタッフの皆さんとどれほど深い役作りをしているのかも理解できることでしょう。

平安のダメ恋図鑑『蜻蛉日記』、皆様もぜひ一度手に取ってみてください。

あわせて読みたい関連記事

-

道長の異父兄・藤原道綱は史実でもノーテンキだったのか 母や父・兼家との関係は?

続きを見る

-

骨肉の権力争いを続けた藤原兼家62年の生涯~執拗なまでにこだわった関白の座

続きを見る

-

道隆・道兼・道長の母「藤原時姫」低き身分から如何にして兼家嫡妻の座を掴んだか

続きを見る

-

なぜ藤原道隆は次代の伊周へ権力を移譲できなかったのか「中関白家」の迷走

続きを見る

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

【参考資料】

角川文庫ビギナーズ・クラシック『蜻蛉日記』(→amazon)

川村裕子『王朝の恋の手紙たち』(→amazon)

他