正平七年=文和元年(1352年)閏2月20日は、武蔵野合戦・小手指原の戦いが起きた日です。

戦いそのものが歴史を変えたわけではなく、室町幕府初期における内乱【観応の擾乱】に関連したものであり、新田義貞の息子たちが大きく関わってきます。

当時の背景を確認するところから始めましょう。

そもそもは観応の擾乱に起因する

鎌倉幕府打倒のとき、足利軍は兄・足利尊氏と弟・足利直義の協力で成り立っていました。

それは室町幕府ができてからも変わらず、尊氏が軍事、直義が政治を受け持ち、「両将軍」と呼ばれるようなパワーバランスが保たれていたのです。

プライベートでも兄弟の関係は比較的良好でした。

しかし、足利家の重臣である高師直と直義の価値観が違いすぎて派閥が生まれたことにより、それぞれの側近が対立し始めます。

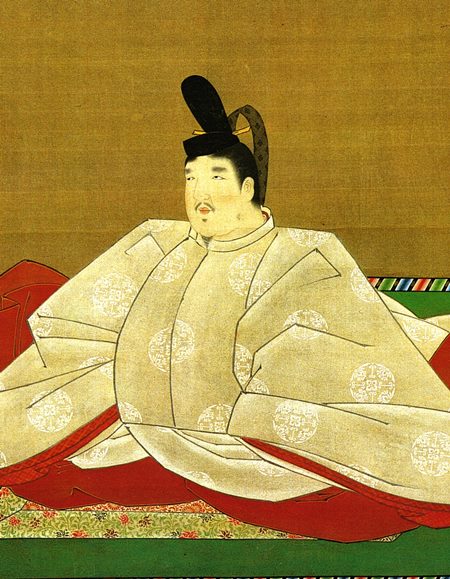

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

直義は反論し、師直らを左遷するよう尊氏に願い出ました。

尊氏はこれを受け容れるのですが、師直はクーデターのような形で復活。

何度かの戦を経て直義方が勝利すると、今度は和睦の条件として師直の隠居を求めました。

しかしその道中、師直に遺恨を抱いていた人物が高一族ごとブッコロしてしまい、今度は尊氏と直義の間がキナ臭くなってしまうという有様です。

両者は和睦をしながらも、結局、決裂してしまい、直義は京都を脱出して北陸経由で鎌倉へ入ると、兵を集めました。

そして正平七年=文和元年の初め、直義は関東で尊氏軍に敗北し、身柄を鎌倉に幽閉されると、2月に急死。

【観応の擾乱】は幕を閉じました。

今回注目の武蔵野合戦・小手指原の戦いは、直義が亡くなった翌月のことです。

新田義貞の息子・義興や義宗が挙兵

上記の通り、この年は2月が閏月でしたので、日付だけ見るとちょっとややこしいですね。

足利直義を下した後、足利尊氏は息子の足利基氏(義詮の同母弟)と共に鎌倉に留まり、政務を行っていました。

これに対し、直義方だった関東の武将たちが、京と鎌倉の奪還を狙って動き出します。

同時期に南朝の後村上天皇もこう言い出しました。

「尊氏が征夷大将軍なんて認めません!これからはウチの宗良親王(後村上天皇の異母兄)が将軍だから!!」

宗良親王/wikipediaより引用

宗良親王は後醍醐天皇の倒幕計画に加わり、一時は護良親王と一緒に動いていたこともある人です。

その後いったん四国へ流されたり出家したり還俗したりといろいろあった末、南朝方の一員として信濃に滞在していました。

足利氏に敵対する武士の中からは、宗良親王を擁する者も現れました。

その中には新田義貞の息子・新田義興や新田義宗、そして義貞の甥・脇屋義治らも含まれており、彼らにとっては「義貞の仇討ち」という側面も強かったと思われます。

となると、新田軍の士気はかなり高かったはずです。

彼ら一族は、河内源氏の有名どころとしては結束が固いほうですし、南朝の後村上天皇(後醍醐天皇の子)から綸旨を受けて動いたともされます。これまた士気を高める一因になったでしょう。

後村上天皇/wikipediaより引用

北条時行 最期の戦い

三度目の鎌倉奪還を目指していた北条時行も、新田方についていました。

結果的に、これは彼にとって最期の戦になり、この辺りの関東で起きた戦いをまとめて【武蔵野合戦】といいます。

冒頭で触れた「小手指原の戦い」はそのうちの一つ。

現在の地名でいえば、埼玉県所沢市付近が戦場となりました。

鎌倉で「新田挙兵」の報を受けた尊氏は、自ら500騎ほどを率いて武蔵へ向かい、それを追って尊氏方につく者も多く、小手指原につく頃にはかなりの数になっていたようです。

それは新田軍も同じでした。

太平記では「双方合わせて20万の大軍がぶつかりあった」とされていますが、毎度おなじみの誇張ですね。

実際は、多くて1万とか2万とか、現実的には数千というイメージで良いかもしれません。

そして閏2月20日の早朝から戦闘が始まりました。

※続きは【次のページへ】をclick!j