鎌倉幕府最後の「源氏将軍」として知られる源実朝。

建保7年(1219年)1月27日はその命日です。

小中学校の歴史では

・甥の公暁に暗殺された!

という部分が強調されすぎて、なんだか薄暗いイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、その印象も大きく変わったかもしれません。

ご存知、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に登場。

和歌や平和を好み、後鳥羽上皇や源仲章に傾いたため、北条義時に追い詰められ……そして非業の最期を迎える、あまりにも悲しき生涯でした。

では史実では如何なる人物で、どんな事績があったのか?

源実朝の生涯を振り返ってみましょう。

源実朝/Wikipediaより引用

頼朝と政子の次男・源実朝

源頼朝と北条政子の次男として源実朝が生まれたのは、建久三年(1192年)8月9日のこと。

幼名は千幡(千万)といいました。

◆頼朝と政子の子

長女:大姫(推定1178年)

長男:源頼家(1182年)

次女:三幡・乙姫(1186年)

次男:源実朝(1192年)

この頃はいわゆる”源平の合戦”も片付いており、また実朝誕生のおよそひと月前には頼朝が征夷大将軍に任じられていたため、源氏に慶事が続いていた時期でもあります。

幼少期の実朝については、あまり記録がありません。

正治元年(1199年)1月には、父の源頼朝が急死し、兄・源頼家が二代将軍となりましたが、幼い実朝にはあまり影響がなかったと思われます。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

彼の名が頻出するようになるのは、建仁三年(1203年)に【比企能員の変】が起きてから。

その後、兄の頼家が将軍の座を追われ、実朝に三代将軍の座が回ってきたのです。

急遽、元服を済ませてからの慌ただしい就任で、弱冠12歳の実朝は自らの責務を果たすべく、努力を重ねます。

まず、将軍就任の直後に、頼朝時代の文書を提出させたり、複写させたりして先例を学ぶことに務めました。

良い統治者になろうという意欲が始めから高かったのでしょう。

幼くして将軍の座についた実朝が自ら学ぶ意欲を見せたということは、母の北条政子を含めた周囲の人々にとって、好ましいことだったのではないでしょうか。

就任の翌年、建仁四年=元久元年(1204年)春からは、実朝が実務を行ったという記述も増えてきます。

この年3月には自らの名で下知状(命令を記した文書)を発行しており、同年7月には祖父・北条時政と大江広元の同席の上で、安芸壬生荘の地頭職に関する争論を自ら裁決していました。

正室は自らの意思で京都から

政務に関する心配がなくなれば、次に重要なのが跡継ぎを得ること。

誰を正室にすべきか。

政子が、実朝のいとこにあたる足利義兼の娘を勧めると、実朝は意外な主張をしました。

「ぜひとも京都から妻を迎えたい」

使者を遣わし候補者を探させ、実朝が、母や重臣の言いなりになるような人物でなかったことがうかがえますね。

妻として、白羽の矢が立ったのが、坊門信清(ぼうもん のぶきよ)の娘・信子でした。

坊門家は、大河ドラマ『光る君へ』でもおなじみ、藤原道隆(道長の兄・一条天皇の中宮である定子の父)の血を引く家です。

藤原道隆(菊池容斎『前賢故実』)/wikipediaより引用

将軍家との釣り合いが取れる家格であり、信子が実朝と一つ違いという年齢の近さも決め手になったのでしょう。

彼女に関してはあまり記録がないのですが、出発する日には後鳥羽上皇も見送ったといわれています。

院の覚えがめでたいということは、おそらく公家社会での評判も良かったのでしょう。

鎌倉に来てからも大きなトラブルはなく、姑である政子との仲も良好でした。

時系列が前後しますが、建暦元年(1211年)7月には、二人で日向薬師堂(伊勢原市)に参詣しています。

薬師如来はその名の通り、衆生を病の苦しみから救い、寿命を伸ばすとされる仏様です。病弱な実朝への思いやりが、嫁姑のかすがいになったのかもしれませんね。

実朝と信子の夫婦仲も良好だったといわれています。実朝は京の文化に憧れていたため、上方から来た妻を重んじていたのでしょうか。

実朝といえば、和歌に関する逸話も豊富です。

興味を持つに至ったキッカケは不明ですが、もしかすると信子との結婚も理由の一つかもしれません。

というのも、彼が歌を多く読むようになった記録の初出が、結婚の翌年である元久二年(1205年)4月なのです。

この年は【畠山重忠の乱】や【牧氏事件】など、幕府に大きな影響を及ぼした事件が多々ありましたので、実朝も歌を詠むことで心の負担を軽減していたのかもしれません。

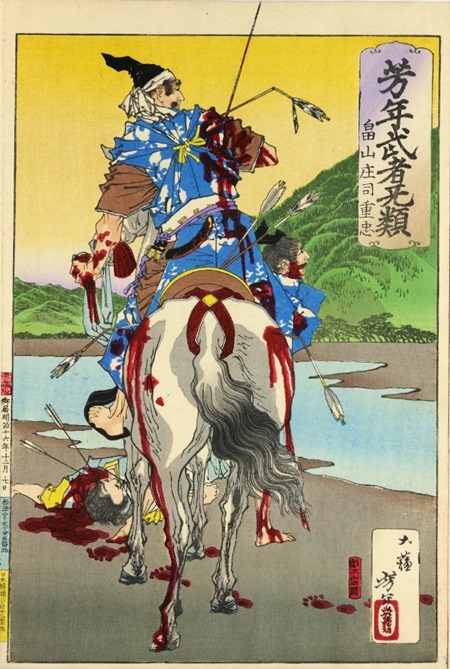

畠山重忠(月岡芳年画『芳年武者无類』)/wikipediaより引用

武士としての心構え

実朝は心身の成長とともに、和歌だけでなく、武士としての心構えも身につけていきました。

建永二年(1207年)8月に行われた鶴岡八幡宮での放生会(ほうじょうえ)に関する逸話で、それをうかがわせる言動をしています。

放生会というのは、一度捕った鳥や魚を放してやる行事。

鶴岡八幡宮を始め、神社仏閣で度々行われます。

鎌倉では恒例行事の一つでもあるのですが、この年はちょっとしたトラブルが有りました。実朝が出御しようとしたとき、警護の兵がなかなか揃わず、出立が遅れてしまったのです。

17日に実朝がその理由を尋ねると、吾妻四郎助光という武士がこう答えました。

「せっかくの晴れの儀式ですので、新しく鎧を用意していたのですが、鼠に食われてしまい狼狽しておりました」

それに対する実朝の回答が15歳とは思えないほど立派なもの。

「新品の鎧を用意したと言うが、武士は見かけを飾るのではなく警備をするのが本分である。

世の乱れは思いがけないときに起こるものなのに、武士が直ちに鎧を用意できないというのは度し難い。

古いものだからといって先祖代々伝えてきた鎧を使わずに、神事のたびに鎧を新しく作るなどということをしていたら、倹約の趣旨にも背くことになる」

将軍になってまだ三年目。現代でいえば中高生の少年ですが、将軍としての資質を十二分に持っていたことがわかりますね。

この話には後日談があります。

放生会からしばらく経ったある日のこと、将軍御所で酒宴が行われました。

その最中に青鷺が御所の寝殿の上に止まったのを、実朝は怪異と感じて射止めるように命じたところ、折り悪く射手がおらず、なかなか命令が実行されませんでした。

将軍の許しを得る機会をうかがい、近辺に潜んでいた助光。

「これぞ好機!」と見事に青鷺を射止めて実朝に差し出すと、実朝は喜び、怒りを解いて助光が近似することを許したとか。

しかも殺してしまわないように射たのが実朝の御意に叶い、褒美として剣を下賜したといいます。

こうして政治家としての素養を身に着けつつ、実朝は和歌の勉強も続けていました。

承元三年(1209年)には、藤原定家から『近代秀歌』という歌論書を送られたといわれています。

紀貫之の時代から当時までの歌論をまとめたもので、

「今後は貫之風と新古今風の和歌を統合することが目標になっていくだろう」

と結論づけた後、本歌取りについての解説を加えたものです。

実朝の歌に本歌取りや新古今調というより、万葉調に近いものが多いのは、おそらくこの本の影響でしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!