こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第15回死を呼ぶ手袋】

をクリックお願いします。

吉原に吹く変革の風

蔦重は親父殿たちの集会へ向かいます。

若木屋もやってきて何事かと思えば、りつが女郎屋を辞めると言い出しました。

どうやら彼女は芸者の見番をやりたいようです。差配をするマネージャー業務ですね。

建前では禁止されていても、女芸者が色を売らされることは後を絶たない。しかし差配する者がいれば、女芸者の一人座敷は避けることができる。

丁子屋は、もっと寮を使うべきだと提案。

流行り病の時、ケチって行灯部屋に女郎を突っ込むと、やたらと広まってしまうと言い出します。ちゃんと休ませて治したほうがよいと、待遇改善を求め出したわけです。

蔦重が戸惑いながらふじに尋ねてみると、なんでも駿河屋が蔦重の言葉に感じ入って改善策を練り出そうとしたんだそうです。

「やれることはささやかだけど、女郎や、それこそ女芸者にもましな場所にしていこうって」

「んなことあんですね。なんか夢見てるみてえだ」

そうしみじみと語る蔦重なのでした。

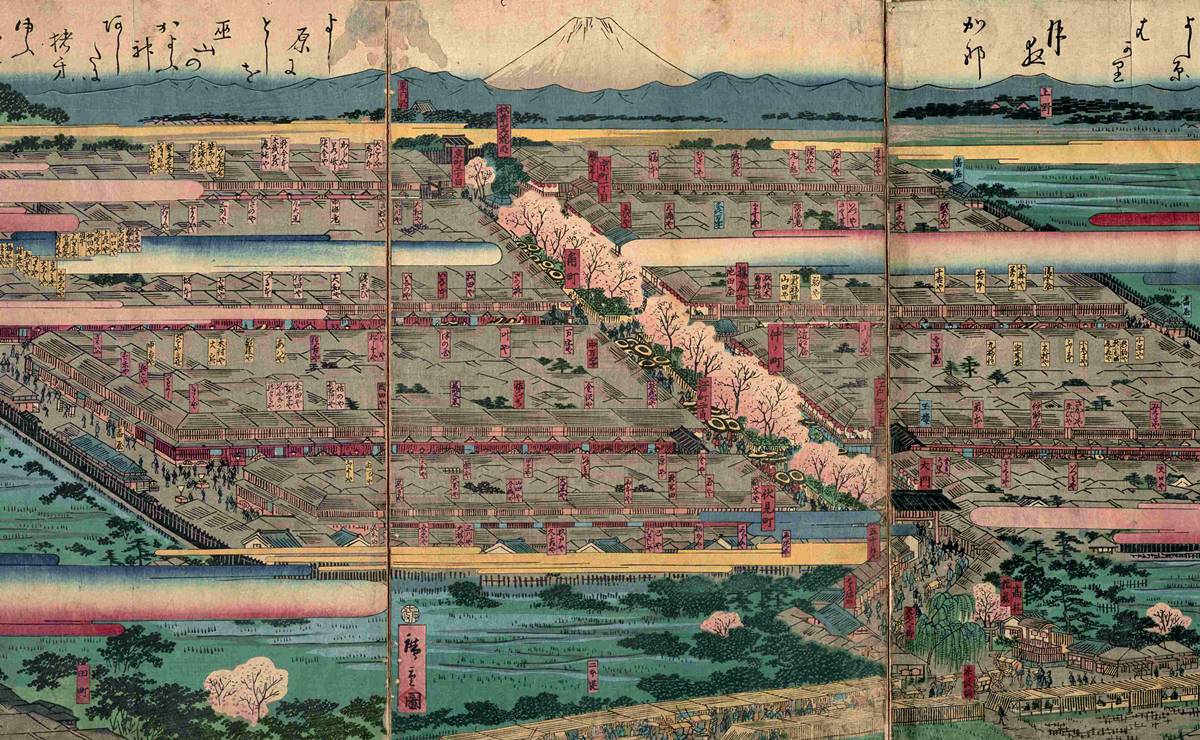

『東都新吉原一覧』二代目歌川広重/東京都立中央図書館蔵

瀬川もこれを知れば、きっと喜ぶでしょうね。

と、言いてえところだが、破綻は近いたぁ見てりゃわかるぜ。

しかし、忘八たちのセリフを捕まえて、さっそく欺瞞だの誤魔化しだの、視聴者サイドからの指摘もあります。

果たしてそうした言葉に誠はあるのか。批判のゴールがズレているケースを多々見かけます。

ドラマの最初の頃は「どうせNHKだ、吉原をキラキラさせて描く、女郎の苦労なんか流すつもりはない!」と言っていたのに、そうでないとわかると、今度は別口の批判箇所を探しに行く。

「すまねえな、ちゃんと女郎の暗部も描いてんな」と訂正する言葉はありません。

結局、批判ありきであって、次の放送のときには、それまで自分が何を言ったのか、忘れてるのでしょう。

現に、予告編の時点で蔦重は忘八に激怒して怒鳴っています。

蔦重がそろそろ日本橋に移ることもわかっているわけだし、何より吉原の搾取構造は変わらない。となると先は読めてくるはず。

確かに、どんな意見を持とうと見る人の勝手ですが、このドラマだけでなく、吉原や女郎が関わるものを厳しく批判し、作者や研究者にまで怒りを募らせるのはいかがなものでしょうか。

本当に怒っているのは、自分自身に冷たい社会であるとか。そういう自分自身への怒りや不満を、吉原や女郎に代入しているのではないでしょうか?

だから吉原や女郎に少しでもマシなことがあったと描かれているのをみると「嘘だ!」と過剰に怒りが湧いてくる。

で、それを制作者やらドラマそのものにぶつけているんじゃないですかね。

そうした代入による怒りで、何か得られるものはあるかもしれない。しかし自分の怒りは自分のものであって、吉原や女郎に託すのは筋違いでしょう。

今回、蝦夷地が出てきたためか、『母なるものの断崖』に描かれたような北海道での女性搾取へ持って行く流れに誘導するような感想も見かけました。

それは明治以降なので、松浦武四郎が嘆いた松前藩によるアイヌ女性搾取に言及してもよいのではないでしょうか。

和人女性搾取はこれまで劇中で描かれてきました。そのうえでアイヌ搾取まで描くとすれば、それはそれで進歩なのですが。

本作への批判を色々と見ていて感じるのは、「お利口な秀才が理屈コネてやがんな……」ってことでして。

いくら正論を振りかざしていても、いざという時頼りになんねえっつうか……こっちが目の前で溺れていても「冷静になってみよう、次は落ちないようにしよう、いますぐ社会ができる溺水の予防とは?」とか演説ぶりだして、縄一本投げてくれねえんじゃねえか?と疑いたくもなるんすよ。

鉄火肌で目の前で困っている人がいりゃ駆けつける。そういう江戸っ子ぽさはあんまりねえ。

蔦重は、根本的になんとかできるような深慮遠謀からは遠いけど、困った人はほっとけねえところがあるじゃねえすか。それもいいところでしょうよ。

スカした軍師ヅラより、あっしゃァ好きなんですけどね。

ってことで、話を江戸っ子の蔦重に戻します。

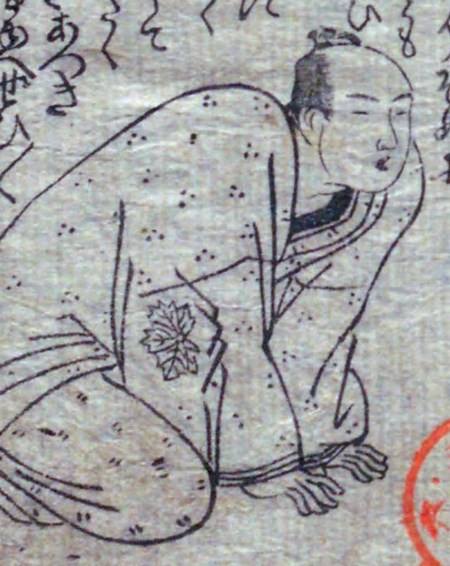

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

彼は耕書堂に、青本や洒落本の作者を求める貼り紙をしました。文体がいわゆる候文で、お堅いものです。

「耕書堂」のフォントも隷書体のようです。

印刷がすっかり普及したこの時代となると、さまざまな書体が使われるようになってきます。

次郎兵衛がありゃなんだというと、蔦重はここをおもしれえもんでいっぺえの店にすると野望を語り出しました。

いいじゃないの。彼なりに考えていまして、おもしれえものを売ればおもしれえ奴がやってきて、女郎も楽しいだろうと言い出す。

なんでぇ、そんなおもしろ梁山泊みてえな発想してんのかい。

次郎兵衛は、いよいよ青本をやるのかと確認してきます。

「へえ、この際、挑んでみようと思います」

そう微笑む蔦重でした。

家基、鷹狩りで斃れる

徳川家基が鷹狩りの準備を進めています。

徳川家基/wikipediaより引用

家基の手には、種姫から贈られた手袋。

高岳の依頼により田沼意次が取り寄せた布で作らせたもので、その鮮やかさには武元も気付いています。このような堅物だって、美しいものには目がとまるということでしょう。

家基が「種姫が誰にも持っていないようなものとして誂えたのだ」と説明すると、素直に誉めております。

「縁組の方もそろそろ進めていかねばならぬな」

「お考えくださっておるので?」

武元は嬉しそうな声になります。近頃は金のことばかり学んでいるようだというと、こう返されます。

「それは主殿頭を無用のものとするためじゃ。あやつのような知恵が己にあればわざわざ取り立てずともよいではないか」

家基は武元にこう語りかけます。

「爺、私は吉宗公のごとく、自ら政の舵を取る将軍となりたいのだ」

「なんと……なんと頼もしきお言葉。ではまず、吉宗公のごとく鷹狩りをお楽しみくださりませ」

感激してそう返す武元。ここまで育った未来の上様に、感動しております。

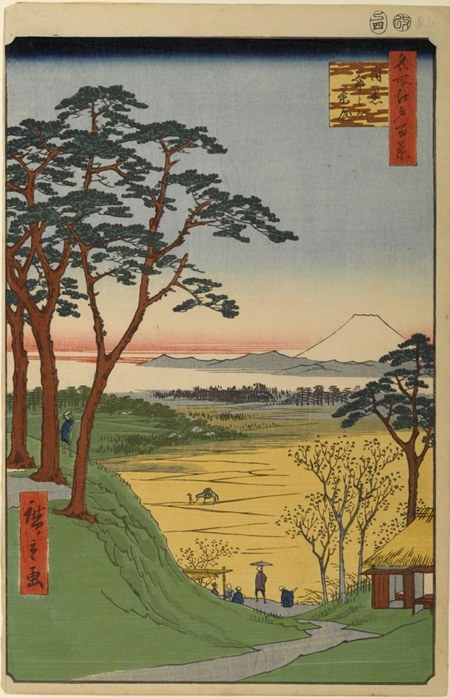

歌川広重『名所江戸百景』/wikipediaより引用

そして、将軍が関わる鷹狩りの場面へ。

狩りとは王侯貴族の娯楽としてだけでなく、権威のアピールにもなる。イギリス貴族の狐狩りとそれに対する反発は、動物愛護だけでなく格式など関わってきまして複雑なものです。

その日本式頂点のこの場面は、勢子がワラワラと出てきて、大掛かりだとわかります。日本史の再現とは合戦だけでなく、こうした鷹狩りも重要だとしみじみ思えます。

獲物が飛び出し、鷹を放つ家基。

しかし取り逃がしてしまい、家基が悔しそうに爪を噛むと、異変が起きました。動悸が激しくなり、倒れ込んでしまう。

安永8年(1779年)2月、将軍世子・徳川家基が急逝。

大事件へと発展してしまいます。

父で10代将軍の徳川家治は、意次から「奥医師による心臓発作」という報告をじっと聞いています。

あまりの衝撃に涙ひとつこぼさず、石像のように硬直した様が強烈ですね。

徳川家治/wikipediaより引用

稲荷ナビことナレーションは、「このような折の恒例として急な病死とされた」と説明します。

そうなんです。そうはいっても目撃証言はあっという間に江戸中に広がるもの。

例えば【桜田門外の変】なんて事件現場が鮮血まみれで、巻き込まれかけた仕出し屋もいたというのに、「大老は急病死」と発表したものだから、逆にさんざん茶化されたものでした。

「西の丸が病死のわけがなかろう……」

今回も、家基の生母である知保の方は納得しておりません。爪を噛み、ついには噛みちぎり、錯乱して叫びます。

「お前であろう……お前が毒を盛ったのであろう!」

意次に対し、狂える女と化した高梨臨さんが凄まじい。

何が凄まじいかって、まるで浮世絵に出てくる女性のようです。今年の大河ドラマは、浮世絵が実は写実的で、人の心の内面まで描いていると再確認できて素晴らしい。

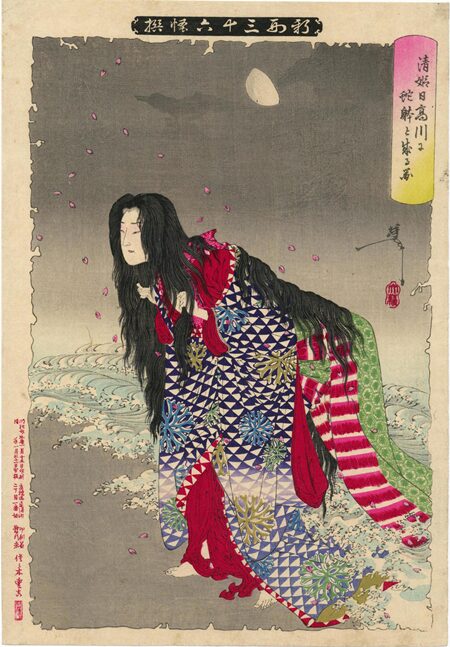

安珍を焼き殺さんとする清姫に睨まれたように、意次は当惑しています。

月岡芳年『新形三十六怪撰』/wikipediaより引用

意次が動いていると、幕閣では話題になっております。

家基が亡くなった東海寺に寄進したなどなど。松平武元はこの噂を憮然とした面持ちで聞いている。

田沼意次が家基に毒を盛った――噂はあっという間に広まってゆくのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!