こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第15回死を呼ぶ手袋】

をクリックお願いします。

MVP:松平武元

徳川家基は金の話を聞く様になった。

そして白眉毛こと松平武元は田沼意次の忠義を理解した。

それもこれも、検校の金貸しについて諫言した際のことだとか。

これも東洋の道徳ですね。

諫言をするものこそ忠臣である。『貞観政要』に目を通せ。

そう学んできた彼はピンときたのでしょう。

思えば彼も優れた人物であった。そう思ったら退場とは……実に見事な人物像でした。

総評

優れたドラマは時代と噛み合う。

駄作もまた、そうなることがある。

大河ドラマを追いかけているとそう思えてきます。

悪い意味で噛み合ったのは、ジャニーズ事務所の問題が報道された年、よりにもよってその事務所の俳優を主演にした2023年でしょう。

今年の場合、見ていてあまりに劇的で、ここ最近抱えてきた疑問まで晴れたようで興奮が止まりません。

その疑問とは、第5回の描写とその反応です。

多かったのは黒船来航を予見していたというものでした。

私としては、あの会話は蝦夷地開発とロシア対応の前振りだと思っておりまして、史実からすればそれが自然なのです。

それなのに、どうしてペリーに意識が向かうのか?

幕末史好きな方と「どうしてなんですかねえ」「本当にねえ」と言い合っていたものなのですが、日本人の歴史意識には、あるシナリオが染み込んでいるのだと読書していて気づきました。

東洋の片隅で、いまだに鎖国している小さな国。

そこへアメリカの黒船が来航し、近代にめざめてゆく――。

あるあるだよな。歴史の授業で習ったような気がするぜ!

そう思いたくもなるのですが、実はこれはおかしい。

日本人が近代に目覚め、ヨーロッパを意識したのは『べらぼう』の時代、ロシアの存在を意識してからのことです。

いやいや、その前に宣教師だって来日しているし、オランダだってあるでしょ!

ローマ教皇に少年使節を派遣しているし、伊達政宗だって支倉常長を送っているじゃない。三浦按針だっているし。

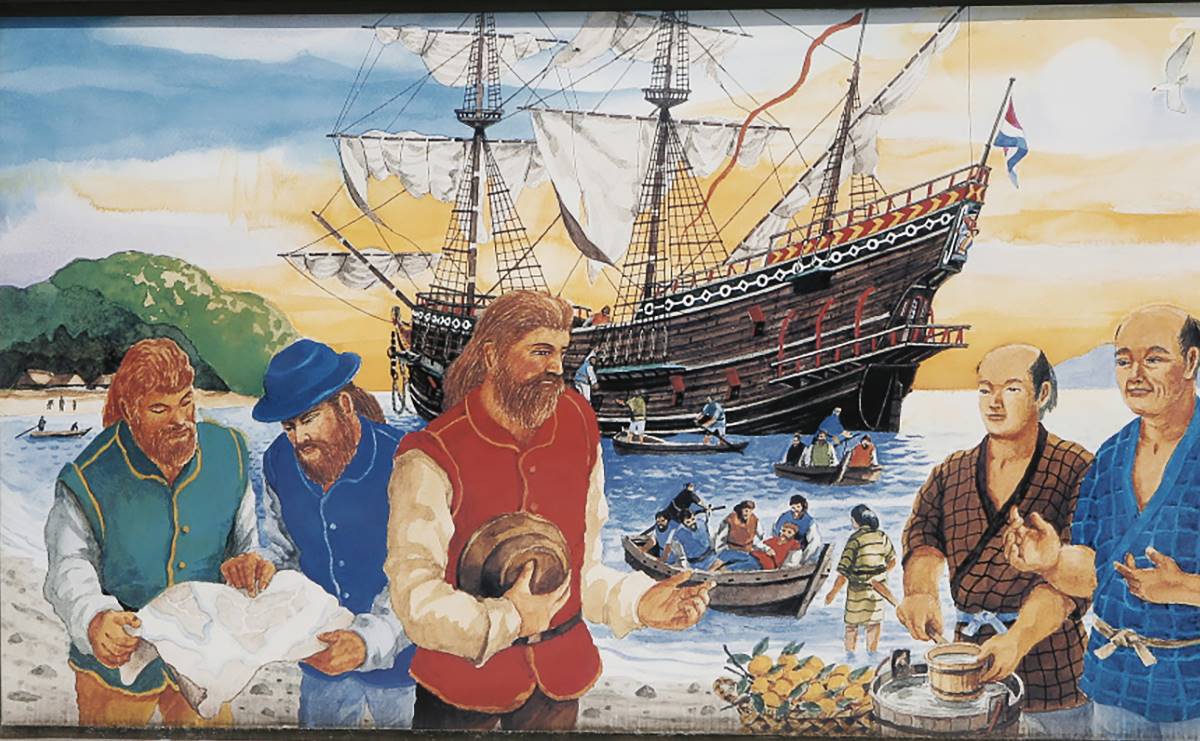

豊後に漂着したリーフデ号・青い帽子と衣服の人物がウィリアム・アダムスで、赤い人物がヤン・ヨーステン/wikipediaより引用

そう思われるかもしれませんが、あくまでファーストインパクトの段階です。

オランダはあまりに小さいし、イギリスとの交易は途絶えます。

確かに出島という風穴はあって欧州の情報は流れてきますが、そうは言っても地球の裏側だし、近代へと意識が変わるわけでもありません。

ところがロシアが相手だと、そうも言っていられない。

なんせ隣国です。

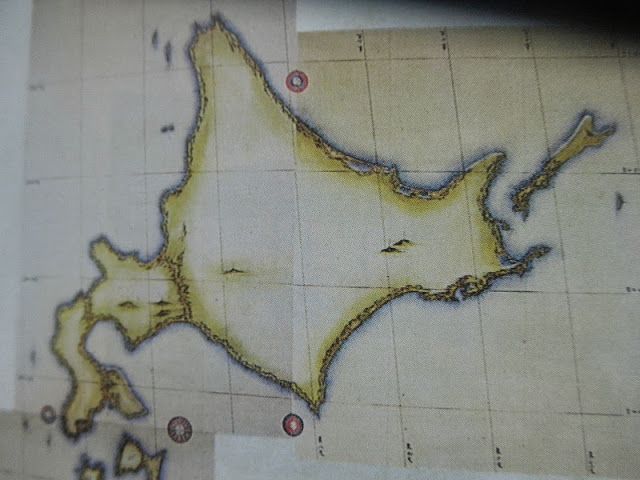

当時の緩衝地帯となる蝦夷地にロシアが姿を見せ出すと、幕府はどうしたって「国境」を意識する必要に迫られました。

蝦夷地に住むアイヌも、「日本人」として定義せねばなりません。

宗教にしてもそう。神社を建てねばならない。

実効支配者は我々だと示すことに、幕府は頭を悩ませねばならなかったのです。

つまり、黒船来航よりはるか前に、日本はロシアを通してヨーロッパを認識する関係が始まっていたのです。

伊能忠敬『大日本沿海輿地全図』の蝦夷地/wikipediaより引用

一方で、こんなシナリオも語られがちでしょう。

幕府はなぜ、長州征伐で敗れたのか?

近代意識に目覚めた長州藩には、身分にとらわれない奇兵隊があったのだ――。

これもそう単純ではありません。

幕府側の組織である新選組からして、豪農や商人出身者もいます。

幕末には東西両軍ともに身分制度が混在した軍隊が存在しました。

それに長州征討では「自国の船が巻き込まれたら危険だ」と西洋諸国がねじこんできて、幕府は海軍を封じ込められたことが大きい。

こういう意識の弊害が出てきているからこその高校における「歴史総合」であり、『べらぼう』の放映ではないか。つくづくそう思えてきます。

NHKスペシャル『新・幕末史』も、そうした流れをまとめた画期的な番組でした。

この放映にあわせて新書も発売され、そろそろ幕末史について認識も改まっているのではないか。どっこいそうはならず、幕末といえばまだ維新志士と新選組に話が向かいがちでして。

そういう層でも『べらぼう』第5回を見て思い出すのはペリー来航になってしまう。

いかにも賢そうな人が読んでいるメディアでも、そういうことが掲載されています。

まるで『2001年宇宙の旅』の冒頭のようだと、あの黒船連想を見ていて私は思いました。

東洋の猿どもがペリーの黒船というモノリス(石柱状の石)をみて、人類の夜明けを知る――そんなシナリオを『ツァラトゥストラはかく語りき』のメロディとともに刷り込まれたのか、と思ってしまう。

英米が、日本の歴史を変えてきたというシナリオを、英米のメディアが流す。日本人もそれを信じ込む。

そういう洗脳じみた関係があるのではないかと思ったのが、『SHOGUN』とその反応です。

現代から転生してきた米兵のような主人公が大砲を見せると、野蛮な猿じみた東洋人は驚く。

ヒロインはカトリック。つまりは西洋文明を知る存在だ!

そういう厚かましいにもほどがあるファンタジーを、アメリカ人ならともかく、日本人までどうして喜ぶのやら。

なぜならば、徳川家康は朝鮮出兵時、明軍の大砲を知っているはずなのです。

カトリックとプロテスタントがロマンス展開しながら日本を改革するというのも、寝言は寝てからにしてくれとしか言いようのない与太話の類でしょう。

このしょうもないシナリオが“省きたいもの”は何か?

中国とロシアです。

日本は、地理的にも歴史的にも中国とロシアが近いなんて、あらためて言われるまでもないこと。

それがどういうワケか……いや、少し考えればすぐわかることですが、冷戦体制下で日本人がそう思ってしまうと、アメリカは大変困るわけです。

そこで鉄のカーテンの向こう側に追いやり、意識しないようにしてきた。冷戦は半世紀続いたわけですから、人間の意識だって捻じ曲げてしまうのでしょう。

それがやっと終わる兆しが見えてきたんだな。

今こそ、江戸時代中期をやらないといけないよな!

そう腑に落ちたんでやんす。

『麒麟がくる』のチームがこの作品を手がけている意味も頷けます。

あのドラマは、日本の近世は儒教朱子学を浸透させることで実現したと描きました。

そして『べらぼう』では、日本の西欧とのセカンドインパクトはロシアからであると示す。

捻じ曲がった日本人の歴史観を矯正する、実に大きな意義のあることに挑戦しているのではないでしょうか。

そして2027年『逆賊の幕臣』は、もうひとつの捻じ曲がった意識を矯正する可能性が高い。

その意識とは「日本の近代化に明治維新というクーデターが必須であった」というものです。

これまた英米にとっては甘いシナリオといえる。

自分たちが掌握した連中にクーデターを起こさせたうえで、これぞ理想国家への道すじだと大々的に喧伝する。

おまけにその国が周辺国の協調路線を見出すノイズとなれば、実にうまみがある。

そういうどこぞの誰かの策に乗っかったまま生きていくのは、そろそろ止めても良いのでは?

今、国際ニュースを見ればアメリカと中国を中心とした関税戦争一色。

西洋列強は、自分たちが中国に何をしたのか理解していないわけじゃない。

中国が仕返しをしてきたらどうすればいい? そんな根源的な恐怖が潜んでいるのではないでしょうか。

地理も文化も近い日本が中国側に味方したら厄介だ。アジア人は信頼できん。そんな偏見もあるわけです。

トランプ大統領が中国と日本をまとめて罵倒するさまを見て、呆れ、焦っている誰かは確実にいます。

そういう誰かにとって都合のいい「日本史」シナリオなんてもう信じなくていいんですよ。

あわせて読みたい関連記事

-

工藤平助の生涯|田沼意次に蝦夷地を認識させた仙台藩医だった

続きを見る

-

松平武元『べらぼう』で石坂浩二演じる幕府の重鎮は頭の堅い老害武士なのか?

続きを見る

-

知保の方は史実でも田沼意次を憎んでいた?正気を失った彼女は何をする?

続きを見る

-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト