こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第17回乱れ咲き往来の桜】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

地本問屋、蔦重の攻勢に気づく

場面は地本問屋の会合へ。

地本問屋たちは蔦重の動きを察知しつつ「馬鹿やってら」とニヤニヤ笑い飛ばしています。

しかし切れ者の鶴屋喜右衛門は、西村屋与八がどうやって把握したのか聞いてきます。

初代西村屋与八/wikipediaより引用

つるべ蕎麦で忠七が手習師匠を話していたことを説明する西与。

地本問屋が余裕をこいていられるのは、彫師が仕事を引き受けないよう根回ししていることもあるようでして、皆笑いとばす中、鶴喜だけは渋い顔をしています。

するとここで「四五六が彫ってくれない」というぼやきが入りました。

「誰かでかい注文でもしたのか?」と言い合っていると、誰も注文していないようで、鶴喜以外の地本問屋たちも顔色を変えます。苦虫を噛み潰したような顔をしている鶴喜。

鶴喜と西与は四五六のもとを訪れ、挨拶もなしに核心へ入る。

「耕書堂の仕事は受けないでほしいと伝えたはずですよね」

「ああ、だからいいですよ。今後、俺に頼まなくって」

四五六はあっさり言い切りました。

なんでも耕書堂は毎年20両出すと持ちかけてきたんだとか。

「本当にそんなに注文があると思っているんですか?」

鶴喜がそう言うと、なんとこの契約は注文の有無とは関係なく払うんだとか。

それだけありゃ食っていけると四五六。クリエイターを雇用する者たちの全員が見習うべき、実に素晴らしい契約内容ですな。

鶴喜は冷たい目をして黙り込むばかり。

地本問屋たちはこの知らせを聞かされ驚いています。

その気前の良さというよりも、それだけ出して黒字にするとなりゃ、どっさどっさと出しまくると見抜いているわけです。

鶴喜は「だから往来物なんですよ」と相手の策を見抜きました。

往来物はざっと100種は超える。持っていないということを逆さから考えれば、全て注文しても損はしないということだと。20両に満たない注文しかなかろうと、往来物で穴を埋めればよいわけです。

毎年20両出しても、無駄な金をドブに捨てることにはならない。

そうはいっても、往来物なんて市中に溢れかえっていて今さら売れねえと言い募る本屋たち。

「とにかく、守りだけでも固めましょう。やつが入り込む隙がないように往来物を、売って、売って、売りまくりましょう」

鶴喜は淡々とそう言います。

こりゃ防戦よりも開城にメリットあるとなりゃ、そう応じる顔をしているぜ。

クリエイターにとって、創作物は赤ん坊だ

このあと再び四五六の家へ。

掘り疲れたのでしょう。火鉢で手をほぐしています。

桜のよい板木を使ってくれたことに蔦重は感動しております。固い木材は長持ちするものの、固いから掘るのが大変なのです。

蔦重は相手に敬意があって、ちゃんと親身になって寄り添っています。

だからこそ、相手も「往来物は字が綺麗に出て長もちしねえといけねえからな」と需要を踏まえて返してきます。

「ありがてえ。俺はこれを死ぬまで使いまさ」

しみじみとそう返す蔦重。

四五六はすっかり相手の術中にはまったようで、江戸っ子らしく照れつつこう返します。

「めんどくせえ。五年使ったら作り直しに来やがれ、べらぼうめ!」

いいですねえ。

四五六はここで、市中が邪魔しているのに売り先があるのか?と聞いてきます。蔦重が案じているのかと返すと、板木を手にしてこう言います。

「おめえより、こいつがよぉ。こりゃ俺が彫った板で作る本、娘みてえなもんじゃねえか。うちの娘だけが見向きもされないなんてよぉ」

「つまるとこ、人ってそういうもんだと思うんでさ。てめえの子はかわいい。よくしてやりてえ。四五六さん、この子にはねえ。この子を娘のように思う親父が山のようにいるんでさ」

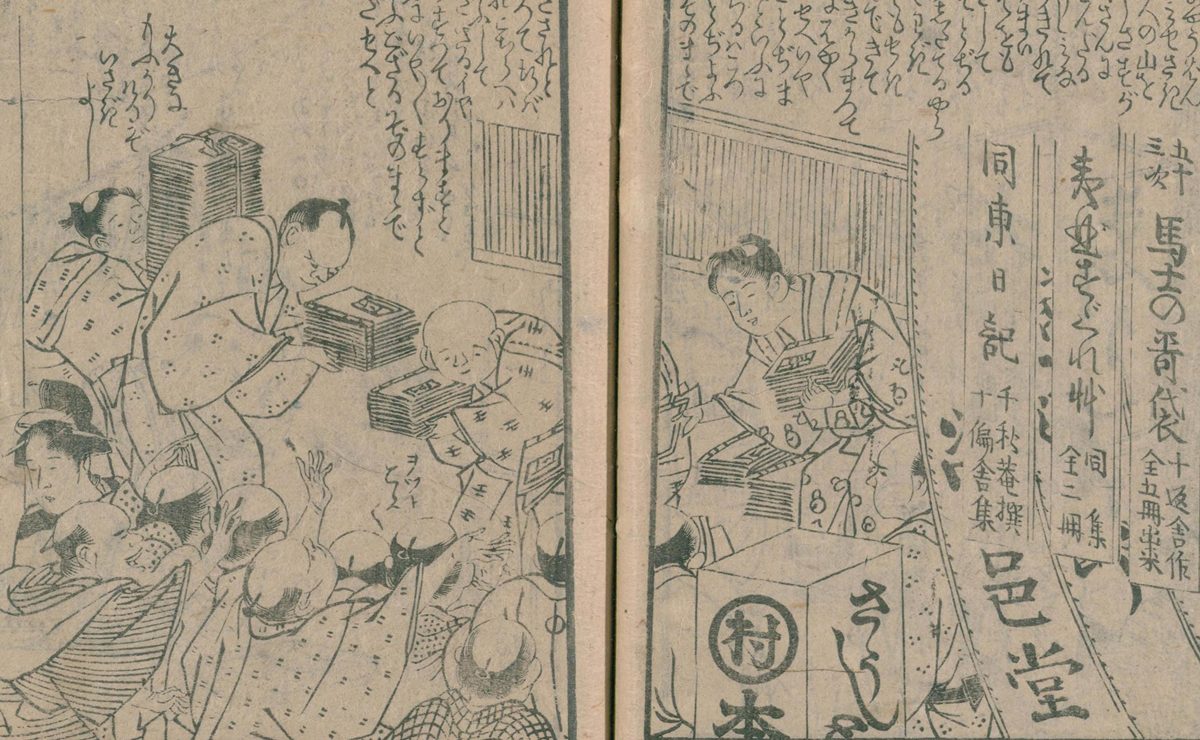

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

蔦重がそう言うと、四五六は板木を娘のように抱いてあやし、こう言います。

「あ、笑った」

ここは本当に全発注者に見て欲しい場面かもしれねえ。大河でやる意義があるよ。

仕事でやるっつってもよ、ねぎらいの言葉もなしに、機械的に発注して、それで終わりじゃ、やる側もモチベーションが落ちるよ。

あたりめえだろ。そんなことすら想像できねえヤツぁ、人としての心を失っちまってんじゃねえのか。

そう蔦重を見ていると思えますね。

孤独は人を鬼女にする

田沼意次と高岳は、徳川家治が鶴子を気に入ったことに満足しています。

聞けば高岳は、京都に声をかけて見つけたのだとか。

意次は「京か」と何やら考えています。

高岳の気掛かりは、このことがお知保の方を刺激しかねないことでした。

しかし、意次は捨て置いてよいと余裕を見せます。徳川家基も松平武元もいないとなれば、彼女は誰にも相手にされないだろうと踏んでいるのです。

そのお知保の方は、西の丸に家治が渡らなくなったことを気にしており、家基を忘れたのかと思っております。

それに対し、大崎は「お忘れになったのではないかと……」と、何かを含ませつつ言います。

「そなた、何か知っておるのか!」

そう驚くお知保の方。

大崎はあくまで噂と前置きしつつ何か言い出します。

それにしたって、このお知保の方が妙といえば、そうなんですよ。

それほどまでに家基の菩提を弔いたいのであれば、髪をおろして尼姿になってもよいのではないでしょうか。

意次が言った通り、もはや孤立無援であり城に留まる理由はない。この様子では何か未練と野心、復讐心があるとしか思えません。

案の定、ここで傀儡師・治済の場面となります。

「ひとりぼっちは……寂しいのう」

そう呟く治済の前には、女の姿をした傀儡があります。その白い顔は、どこか鬼女のように見えなくもなく……。

『新形三十六怪撰 平惟茂戸隠山に悪鬼を退治す図』/wikipediaより引用

地方に広がるネットワーク

蔦重は仕上がった往来物を長谷川に見せております。

「これが、俺が作った本」

「へえ、おかげさまで」

「もっと持ってこい、俺がまとめて買い取ってやっわっや!」

「ありがた山でごぜえやす!」

長谷川は感動のあまりそう言い出しました。

かくして商談成立だぜ。蔦重が山のように取材をした狙いとは、内容に対する意見よりも、むしろ本作りに関わらせることでした。

こうして自分の本ができたとなれば、買い取ってでも配布したい欲求はある。

長谷川も、熊野屋も、大喜びで受け取っておりやす。

案の定、長谷川は「これは俺がこしょた本だがよ!」と配る場面も出てきます。

自分が関わった本を自慢して勧めたいのが人情ってやつですね。

長谷川は新潟だけに、ここで本を取る人の中に、当時まだ十歳の鈴木牧之とつながる誰かがいてもおかしくねえと思うんでさ。

かくして蔦重は、江戸のネットワークをうまく掌握、全国各地に売り先が増えていきやす。

あなたの地元にも、きっとそういう本屋と客はいたと思いますぜ。

蔦重は桜が咲く吉原を、満足げに歩いてゆく。

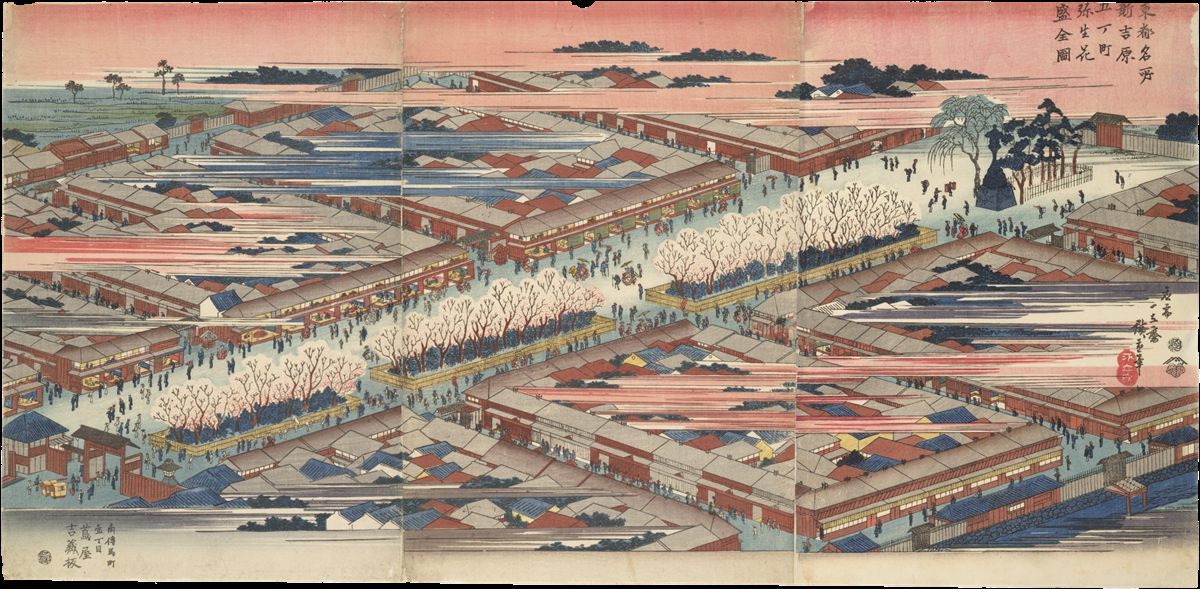

新吉原の桜・歌川広重/wikipediaより引用1200

この桜は、春だけわざわざ植える手の込んだものですね。

思い出すのは、平賀源内の言葉。

書を以て世を耕す――その心意気でやんす。

この場面はなかなか凝っていて、浮世絵そのままの姿で歩く人びとが見えてきます。

※続きは【次のページへ】をclick!