まぁさんこと朋誠堂喜三二が腎虚の恐怖と向き合いつつ書き上げた青本が、大田南畝『菊寿草』のランキング一位となりました。

極上々吉 『見徳一炊夢』蔦や座

ちなみにこの『菊寿草』は、鱗の旦那が潰れたこともパロディにして書いていて、気取った江戸っ子が手に取るマストアイテム、ゴシップならおまかせの一冊でやんすね。

しかも、愉快痛快な推薦文つきで、まぁさんも春町先生も含めて、仲間でみんな大喜び。

春町先生は、次はいよいよ耕書堂の天下かと、気を引き締める顔になってまして、やっぱり真面目なんだな。

「うちの天下って、まさかぁ!」

否定しながらどこか嬉しそうな蔦重、その様子をニコニコと笑顔で見守る歌麿がいます。

地本問屋たち、蔦重の躍進にざわめく

蔦重快進撃の状況を受けて苛立っているのが、地本問屋の連中です。

まるで他に版元はいねぇみてえに蔦屋が巻頭かと歯軋りをしかねない状態。まぁ、鱗の旦那もいなくなったところに蔦重がきたらイラつきますわな。

たかが青本、屋台骨には関わらないと強がり、どうせまぐれ当たりだと誤魔化していると、鶴屋喜右衛門が口を開きます。

「……だといいんですが」

西村屋与八は気にしすぎだと取り合っておりません。錦絵で一矢報いてやると、何やら確信があるようです。

鶴喜がそれに礼を言いながら、それでも釘を差すことを忘れません。

「錦絵もいいですが、『細見』を大事にしてください」

今は、市中でも『細見』を出していることが何よりも大事だとさらに念押しするのです。

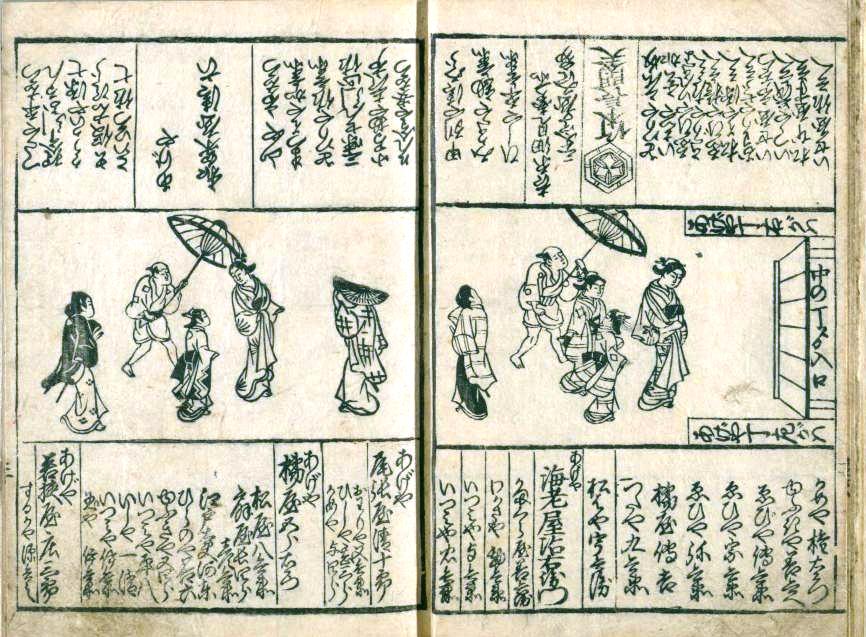

元文5年に発行された『吉原細見』/wikipediaより引用

他の地本問屋たちは大田南畝のランキングに興味津々……ってのも当たり前のことですね。

彼らも本屋です。ランキング1位になるような本を店頭に置かないで何が本屋なのか。客にしたってそれを目当てに店にやってくるわけで、岩戸屋源八が悔しそうに吐き捨てます。

「ありえねぇよなぁ。本屋の棚に今一番評判の本がねえなんてな!」

そりゃそうです。落胆した客が二度と足を運ばなくなったら最悪の展開。可視化できない損失がジワジワと発生している可能性は否定できませんね。

大体お前らもよぉ「青本の売り上げなんてどうということない……」って、そんな悠長なこと言ってる場合なのか? 書物問屋みてえにお堅い定番の売れ筋を扱ってねえだろ!

ここでちょっとおさらいでも。

書物問屋は仏典、経典、四書五経、漢籍、辞書、学術書の類を扱います。須原屋市兵衛の領分です。

これは必需品とみなされていて、株を買うことで仲間入りでき、それなりにルールもありました。

一方、地本問屋は、雑誌やゴシップの類を扱ういわばB級ビジネスでやんす。

株もまだないし、ルールよりも空気を読む業種ですから、そんな地本問屋がトレンド一位の本を扱わないなんてマヌケにも程がある話なんですね。

一橋豊千代が世継ぎとなる

さて、そのころ将軍周辺では、徳川家基の代わりに一橋治済の子・豊千代を世継ぎにする話が進んでいます。

そのことを治済に報告する田沼意次です。

実子相続はあきらめ、一橋家の豊千代と、田安家の種姫の縁組で進めたい――そんな家治の意向を伝えます。

「今日は少し硬いではないか」

治済がリラックスするように言うと、意次が苦笑しながら「お役目できている」と返します。

スペアを出す一橋の役目を理解していると返し、引き受けると答える治済。

しかし、豊千代にはすでに縁組をした薩摩の茂姫がいるとも付け加えます。

少々困った顔を浮かべた意次が続けます。その縁組はいったん無しにしていただき、茂姫は御台所ではなく、側室にして奥にお入りいただきたい。

すると治済はあっさり「島津にそう伝えておく」と返答するのでした。これを素直に受け取ってよいものか……。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

大田南畝先生は泰平の江戸に住まう

蔦屋重三郎が、『菊寿草』の作者かつ幕臣でもある大田南畝のもとを訪ねます。

畳が焼けていて、いかにも金がない様子の自宅。蔦重が、ギャラで釣れる文人の臭いを嗅ぎつけております。同行している須原屋市兵衛は「どうだろう、まぁ」と返す。

実は若き天才少年「寝惚先生」として大田南畝がデビューを飾った際、その原稿を激賞した一人がこの須原屋市兵衛でした。

須原屋市兵衛、平賀源内、平秩東作、そして大田南畝と、江戸文人ネットワークが繋がっている。

ですんで、ここで市兵衛が「喜三二先生のようなご身分ではない」と言うのは、いろんな意味が伺えるところでもあるんですな。

くれよくれ

金はおくれよ

ホーホケキョ

くれ竹の

世の人並みに松立てて

破れ障子に

春は来にけり

すると、外から声が聞こえてきました。破れた障子からは梅の枝が差し込まれます。

襟を正した蔦重が、南畝先生に挨拶をします。

障子の向こう側からは、あどけない子どもの泣き声が聞こえてきました。破顔一笑して、我が子を抱いた南畝が障子を開けて顔を見せます。

「おう、びっくりしたか、定吉!」

子供をあやしながら高らかに笑う南畝。

鳥文斎栄之が描いた大田南畝/wikipediaより引用

だいぶ先のことを言いますと、南畝はなかなか隠居できねえんです。

なぜかというと、この定吉が心を病んで出仕できなくなり、代わりに父として勤めねばならなかったわけでして。そんな未来を予見して暗い気持ちになっているのもなんですんで、皆さんにもお裾分け。

南畝と向き合った蔦重が確認します。

「お母上様と御新造様はおでかけで?」

ここで思い出した江戸の川柳があります。

煤掃(すすはらい)孔明は子を抱いて居る

大掃除のとき、関羽や張飛は頑張って汗をかいているのに、諸葛亮は子どもを抱いているだけじゃねえか。そんなツッコミセンスですな。

子守は楽でもないし、甘く見てはいけません。

そうはいってもこの南畝の場合、母も妻も何か働いていて、彼はぼーっとしているように思えなくもありません。

南畝は他に誰もいないところへ来客があったことを「めでてえこって」と喜んでいる。お土産の“棒状の煎餅”を独り占めできるのが嬉しいそうで、どんだけ腹減ってんだ。

※続きは【次のページへ】をclick!