こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第20回寝惚けて候】

をクリックお願いします。

狂歌の会へ参加しよう

蔦重が狂歌の会にいます。

平賀源内と親しかった平秩東作も同席しており、そこで声をかけられると何か含みがあるように「まぁ、な」と返してきます。

演じる人物の実年齢と役者が一致しない大河あるある現象で、最も弊害が大きいのは平秩東作かもしれませんね。彼は平賀源内の2歳上なんです。

かくして始まった狂歌の会。

意外とちゃんとしてて高級感もあり、剃髪した隠居姿の男が重々しく座っております。

蔦重が次郎兵衛に「和歌との違い」を説明します。

狂歌は、和歌の言葉である「雅語」を使うけれど、狂歌は普段使う言葉で詠んでよい。

古典といっても平安文学と江戸文学は異なりまさぁ。大河でいうと『光る君へ』が和歌。んで『べらぼう』が狂歌ってことだぜ。

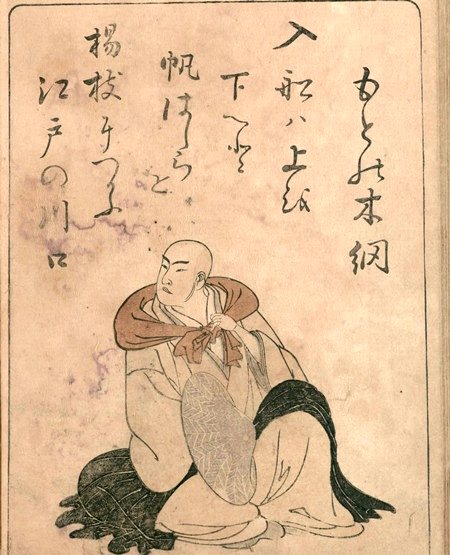

会主こと元木網(もとのもくあみ)がいます。実は過去に風呂屋の主人として出てきましたが、今は剃髪し隠居。狂歌三昧なんですな。

元木網/国立国会図書館蔵

ここで狂歌を詠む時の号「狂名」も出てきますが、基本的にしょうもねえんすよ。

お題は「鰻に寄せる恋」です。

これも江戸らしいんでさ。鰻は昔から食べてっけど、今のような蒲焼は醤油と味醂ができてからのもんで、江戸を代表するグルメです。

わが恋は

鰻の見えぬ

桶のうちの

ぬらぬらふらふら

乾く間もなし

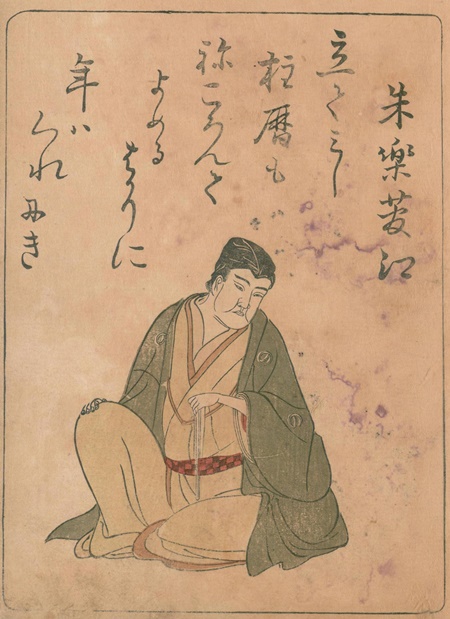

朱楽菅江(あけらかんこう)の歌ですぜ。

山東京伝が描いた朱楽菅江/国立国会図書館蔵

すると女性狂歌師の知恵内子(ちえのないし)が、判者こと四方赤良(よものあから)を紹介します。

大田南畝です。

この歌はどのような恋なのかとコメントする判者。

鰻のおらぬ桶をみて、好物もいないし、愛しい女も去ってしまった。それで乾く間もない涙で濡れ、彷徨い歩く男心だそうで。

赤良先生は、ふらふらよりも「むらむら」としてはどうかと評します。朱楽菅江は返します。

「むらむらに、ございますか」

「うむ。鰻はやはり、むらむらありたい」

「では、むらむらで。御指南、かたじけのうございます」

なんてくだらねえやり取りなんだ。

さて、次。

恋やせに

良しとはいわまろ

あじな気にさせる匂いも……

しょうもねえ会は続いてんでさ。こりゃ確かに詠み捨てだよな。

バカみたいなんですけど、しかしこれが重要なんです。そのまま喋った言葉で詠むところは明治以降の言文一致を先んじているし、女性も参加している。

「男女七歳にして席を同じうせず」と儒教理念が根付いていた当時にしてみれば非常に画期的。身分差もありません。

近代へ向かうイベントと言えるかもしれません。

あとは豪華な打ち上げも

狂歌を詠むのが終われば、鰻を美味しくいただく宴へ。南畝先生の着物の柄も鰻ですね。

南畝は次郎兵衛の狂名として「お供のやかまし」をつけます。

元木網の狂歌サークルである木網連を観察する蔦重は「今日のかかりは木網さんが?」と確認しています。

と、これがよくわからないそうで。かなりの費用になりそうですが、なんでもスポンサーこと贔屓筋が払うんだとか。

ここで「軽少ならん」という清少納言のパロディ狂名をもつ土山宗次郎がやってきます。

武士ですな。彼が赤良の贔屓筋で、やり手の勘定組頭なんだそうです。見るからに金回りが良さそうなんだとか。

その秘密は「抜く手がやり手」、つまり中抜きがうまい。中抜きした金でどんちゃん騒ぎって、これまた下劣ですな。

来ぬ人を

待つほど恨む夕鰻は

焼くやも塩か

タレ惑いつつ

軽少ならんがそう詠むとこれまた爆笑。蔦重は「蔦唐丸」として名乗ると、狂歌を詠むようふられます。

あな鰻

ああうまそうな

蒲焼の

山芋とろとろ

こりゃうまそう

イマイチですな。歌にも何もなっていないということで、赤良の添削タイムです。

あなうなぎ

いづくの山の

いもとせを

さかれて後に

身を焦がすとは

原型留めてねえじゃねぇか!

まあ、仕方ないすね。蔦重も「歌はわからないがすげえとわかる」と驚いています。

「詩は李白。書は弘法に、狂歌俺!……なんてな!」

そう言いながら自ら笑い出す赤良。

これも時代の変遷でして、『光る君へ』の頃は唐代詩人といえば白居易が一番でしたが、このころは李白になっておりますね。

四方の赤 みそひと文字の 病には つける薬も なきの一杯

そう酒を注ぐ赤良。三十一文字(みそひともじ)とは和歌の文字数ですな。

かくして大盛り上がり、すっかり江戸パリピになっておりまして、酔っ払った蔦重は気持ちよく帰宅します。

歌麿が「帰ってきた!」と嬉しそうに迎えると、蔦重は倒れ込んで歌麿に重なり、幸せそうにこう言います。

「狂歌、あれは流行る。俺が流行らせるぞ〜!」

そのまま寝てしまうと、歌麿は幸せそうな顔をしているのでした。

そして狂歌のみならず、世の注目を集めるものがありました。

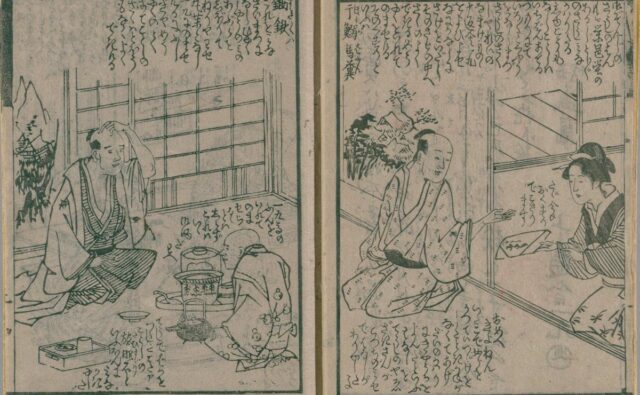

文人の集いらしき宴会で、三浦庄司が目を通しているのは、工藤先生が書いたという書籍。

工藤先生こと工藤平助も、宴会芸を披露するパリピのようですが。

蝦夷――そこにはそうあるのでした。

工藤平助が著した『赤蝦夷風説考』/wikipediaより引用

MVP:岩戸屋源八

一つの穴が開いたら、ガラガラと崩れてゆく――そういう意味で岩戸屋の役回りは『鎌倉殿の13人』の北条時政みたいなものでしょう。

当時はまだゆるく、源平といっても固まりきれていない。

坂東のゆるい武士の中に源頼朝を置いたら、皆が靡いてえらいことになる。

それがあると困るから、忠義や家の倫理、御恩と奉公、『御成敗式目』で縛っていく様が『鎌倉殿の13人』では描かれたわけなんですね。

今の地本問屋は、そういうゆるい状態です。

須原屋市兵衛の書物問屋は株がありますので、ある程度固まっている。それがまだないわけですね。

なんとなく切り崩していきゃ割とどうにでもなる。

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

そう切り崩された一番手が岩戸屋というわけで、蔦重が源頼朝ならば、彼はさしずめ北条時政ということです。まぁ、蔦重を見抜いた眼力は梶原景時ってことでもいいですね。

血が流れるかどうかはさておき、人間の集団は似たように動くということが見えてきますな。

それをまざまざと見せつけて、流された彼こそ一番槍の武功でした。

なにせ、あの鶴屋喜右衛門が苦い顔を浮かべるしかありません。あれがケチのつき始めで、負けがこんできています。西村屋与八もそう。

岩戸屋は、名前も気が利いていて、いわば「天の岩戸」が動いたようなモン。そんなひっかけもできます。

本作は、こういうひっかけが多いようですね。

総評

狂歌の会はアホパリピそのもので、そりゃこういうもんが教科書に載らないのはわかるとなりますわな。

江戸文学が全体的に勉強にならないものとされがちなのは、しょうもねえうえに時事ネタまみれだからでしょう。

では無視してもよいのか?というと、そうではない。

前述した通り、性別や身分差がないフラットな集まりができてきました。

近世から近代へ向かう中、人間が都市部で集まって、話を煮詰めていく過程が大事なんですね。

フランスならばサロン。イギリスならコーヒーハウス。江戸でもそういう流れができてきているのです。

人間同士が集まって煮詰まる過程が実にいいじゃねえですか。

そしてこうも人が集まればビジネスチャンスが生まれる。

蔦重の歌麿プロデュース作戦も見えてきましたね。

しかし一方で、爆発する火薬をどんどん積み重ねていくような展開でもあります。

西村屋与八は蔦重への憎しみをどんどん募らせ、ライバル心の薪を積み上げている。そんな主人を見て、鱗形屋孫兵衛の息子である万次郎はどう思うのやら。

田沼意次も不穏で、着々と恨みを重ねてます。

しかもこの一橋治済の場合、やらかしが幕末まで響いて『逆賊の幕臣』にまでダメージを残すから大変なことなんですよ。

幕末に爆発する不穏な要素まで、今週は薩摩島津も含めて積み上がってきていますね。

今年の大河は簡単だとか、とっつきやすいなんて言われておりやすが、なかなかどうして歯応えがある。近世から近代へ向かう中、ここを大河ですらすっ飛ばしていたのはまずいのではないかと改めて思う次第ですぜ。

戦国時代が悪いわけじゃないけれども、ああいう局地的な展開よりグローバルな流れを把握してこそわかることもあるでしょう。

来週からそれが本格始動でごぜえやす。

嫌味ったらしいことを言っちまいますが、田沼意次と平賀源内が開国論を語っていたのは、アメリカの黒船来航の予言のわけねえじゃねえですか。なにせ、当時のアメリカはできたばかりの赤ん坊国家ですもん。

ありゃロシアの前ふりだって来週確定しそうでやんすね。いや、それがむしろ日本史の当然だとあっしゃあ思いやすが。

『べらぼう』が始まる前年にあたる明和8年(1771年)、四国沖にロシアから亡命してきたハンガリーの軍人・ベニョフスキーの船が現れました。

オランダのカピタンに手紙を託し、日本上陸をしようとして失敗しているんです。

このように、ロシアという国のことをぼんやりと作中の人物は知っていてもおかしくはありません。

それこそ島津重豪あたりは「はんべんごろう」(ベニョフスキーをこう認識されました)のことかと膝を打つことでしょう。来週も楽しみです。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』元木網(ジェームズ小野田)湯屋のご隠居が狂歌の流行を支えた

続きを見る

-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット

続きを見る

-

朱楽菅江の生涯|天明の狂歌ブームを牽引した三大家は武士だった

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』風間俊介が演じる鶴屋喜右衛門~なぜあれほど蔦重を目の敵にした?

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト