こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第25回灰の雨降る日本橋】

をクリックお願いします。

洗い髪姿の誰袖が、意知の袖を掴む

「かような格好でご無礼いたしんす。髪結がまだ来ず」

店で待つ意知の前に、洗い髪姿の誰袖がしずしずと姿を見せます。

現代人からすればすっぴんであることに目がいくかもしれませんが、当時の人からすればこの髪型はもっと衝撃的でしょう。

この結わない髪は「洗い髪」と呼ばれています。

洗髪のあと、結わずに垂らした姿のことをさします。当時は髪の毛をきっちり固めますので、それをほどいて洗うとなると月に一度か二度、あるかないか。

なかなか珍しい姿ですし、それはそれで味がありますので、敢えて美人画の題材とすることもあります。

現代人にとっては、おろした髪の方が馴染みがあるかもしれませんが、ドラマをずっと見続けて結髪美人に見慣れたことで、その貴重さが掴めるようになりましたね。

どこか無防備で、見てはいけないものを見てしまったような、背徳感もある姿です。

歌舞伎ですと、平将門の娘である滝夜叉姫が洗い髪姿とされることがあります。

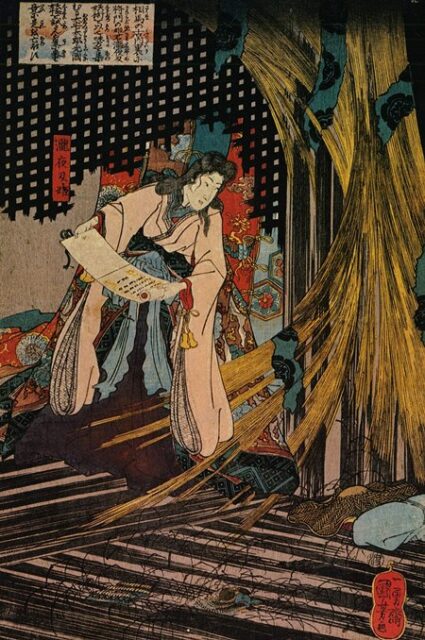

滝夜叉姫(歌川国芳『相馬の古内裏』)/wikipediaより引用

ちょっと異様な、鬼気迫る姿ということですね。滝夜叉姫の生きていた時代はむしろ結髪をしていないとはいえ、歌舞伎などはどの時代でも結髪が多いものです。

瀬川も見せない誰袖の洗い髪姿は妖艶で、実に重要な意味を感じます。

すっかり心を掴まれたのか。動揺し、出て行こうとする意知の袖を掴む誰袖。

この袖を掴むというのも、ただならぬ動きです。

「もうすぐ一年と半年にもなりんす。あの女の言う通り、色だ色だと言っているのはわっちばかり」

「そなたの働きには報いるつもりだ。案じずとも身請けの責は果たす」

「わっちの身請けは“責”だけで?」

そう眉根を寄せ、上目遣いで懇願。そこに志げが入ってきて、松前廣年の来訪が告げられました。

洗い髪姿の美女が袖を握り、懇願してくる。とてつもない状況が展開されています。これで心が動かされないものが果たしてこの世にいるのかどうか。

松前のご家老も誰袖を身請けするつもりでいる

廣年は大文字屋に琥珀を届けにきました。大文字屋はニンマリと笑い、ただちに証文を作ると返します。

「ああ、こちらの名は越中屋で頼む」

廣年にそう返され、宛先が「松前様」でないことに困惑する大文字屋。なんでも兄・道廣が名を借りる段取りをしたのだとか。

ギリギリで抜荷の回避をしてきたってわけですか。まあ、悪知恵も回りそうな兄のことですから、無策じゃねえわな。

「それから、花魁を」

廣年がそうせかすと、大文字屋はこう戸惑います。

「しかし、松前様は女郎遊びはもうやめよと……」

「それが取引に気をよくしての」

「あいにくただいま別のお客様がお越しして……」

困惑する大文字屋に対し、廣年がいつになく澄んだ目でこう告げます。

「大文字屋。かような大商いの種まで仕込んだのじゃ。花魁は私に夢中のはずじゃ」

家老ともなれば身請け金は弾むでしょうし、断る理由はありません。さあ、どうすればいいのやら。

そのことを聞いている意知は、誰袖に「花魁」と確認します。

「琥珀が来た。関わりを断ち切ったでは、いらぬ疑いをもたれんしょう。きとんと“責“だけは果たしておくんなんし」

笑みと共にそう確認する誰袖。

抜荷作戦そのものが危ういのですが、そもそも人の心を金で買おうとする吉原は罪深い場所だと思えてなりません。

肉体的酷使と搾取から、心理的なところまで到達しそうに思えてきます。

ていは、蔦重の中に光るものを見出そうとしているのか?

そのころ蔦重は一仕事終え、須原屋へ向かおうとしています。

するとみの吉が呼び止め、握り飯を食べるように促す。

腹が減っている蔦重がさっそくかぶりつこうとすると、まず手を洗うように言われ、そうしている間にも鳴動が響き、みの吉は不安そうにしています。

「でも、灰の中に金が交じってきてんぜ」

「金が? ほんとですか?」

「おう。こりゃ大儲けできっかもしんねえぜ」

「またまた。そんなわけないじゃないですか」

すっかりみの吉をペースに引き込む蔦重は握り飯をうまそうに頬張ります。その様子をていはジッと奥から観察している。

蔦重は灰の中に金が混じっているというホラを、今度は外にいる連中にも話しています。

だったら吉原に行くとかなんとか盛り上がる男たち。

ていは『史記』を手にしながら、陶朱公について目を通しています。

彼女なりに、相手を理解しようと努めているようです。

辛ぇ作業を遊びにしちまえ

浅間山の噴火により江戸の街中に降り積もった大量の灰。

奉行所からは「河や海、空き地に灰を捨てるように」という指図があったと鶴喜と村田屋が告げております。

江戸時代の町人は年貢はありませんが、街の管理は任されています。火消しもその一環ですね。

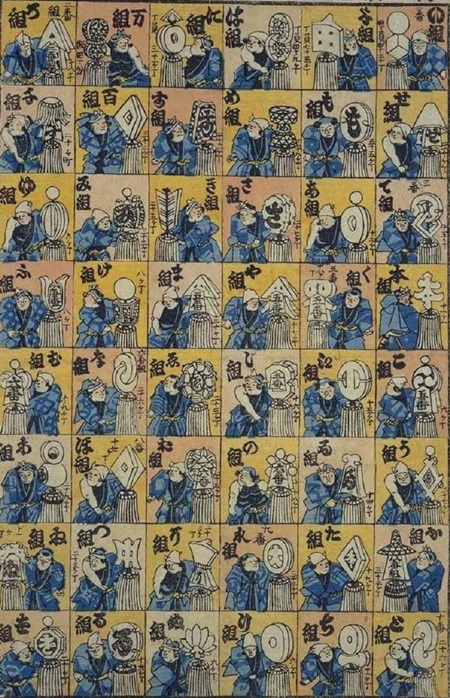

火消しいろは組/wikipediaより引用

てなわけで、ここは皆で力を合わせてやらなきゃいけねえ。

蔦重はどこか晴れがましい顔をしております。日本橋の仲間になるてえこた、この街を守る姿を見せつけなきゃいけねえ。こいつがここにいるとよいと思わせなきゃいけねえ。

確かに晴れ舞台よ。

「お待ちくだせえ。どうせなら、みんなで一緒に捨てませんか?」

そう提案する蔦重。

箒を手にして灰に線を引っ張る。左右に組を分けて、集めた灰を早く捨てる方が勝ちの競争にするそうですぜ。

「くだんねえ! 遊びじゃねえんだよ」

村田屋がそう反論します。

「遊びじゃねえから遊びにすんじゃねえですか。面白くねえ仕事こそ面白くしねえと」

「勝ったらなんかあんですかい? 褒美とか」

乗り気になる江戸っ子たちに対し、蔦重が勝った組に10両出すときました。

たちまち、太っ腹だ!とざわめく江戸っ子ども。村田屋は「金で釣りやがって!」と言いますが、んなもん釣られとけばいいじゃねえか。

「では! 私からは、一帯25両出しましょう」

鶴喜がおもむろにこう言い出します。

さすが鶴屋さんだと大盛り上がりで、勝ったらみんなで吉原にいけるとはしゃぎだしました。その様子をていは観察しています。

「まったく吉原者というのは……」

鶴喜が憎々しげに言うと、こうだぜ。

「ああ、遊びのためなら吉原もんは、草履の裏だって舐めまさ! じゃあ、みなさんやりましょうか!」

これには鶴喜も、ていも、困惑してどうしようもないようですね。

※続きは【次のページへ】をclick!