こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第25回灰の雨降る日本橋】

をクリックお願いします。

望月の顔を見ながら死ねたらば

誰袖のもとに意知が訪ねてきていました。

「かような時分に何かありましたか?」

「花魁……これを」

そう扇子を渡す意知。

「あの時、雲助は何も詠まなかったのを思い出してな」

「そういえば」

誰袖はそう言い、扇子を広げてゆきます。

西行は 花の下にて死なんとか 雲助袖の 下にて死にたし

これは狂歌のユーモアが込められています。

かの西行法師は桜の花のもとで死にたいと願ったけれども、私は誰袖のもとで死んでしまいたい。誰袖が花魁であることを踏まえれば、女遊びの末に死にたいという、遊び人の自虐ともとれます。

四方赤良が詠んだら、それで終わります。しかし、この雲助はそうではありません。精一杯の想いをぶつけてきました。

「下手ですまんな」

「袖の下で死にたい田沼様とも」

「まぁ、そこもその際かけてみた」

想いを確認する誰袖は、潤んだ黒い瞳でこう言います。

「嬉しんす。家宝にしんす」

廣年相手に手練手管を使う時の妖艶さはなく、少女のような純粋さがあります。

「そなたと添わぬのは、間者働きをさせるのがよりつらくなるからだ。好いた女に何をさせておるのだと。私は己を責めるよりほかなくなる。いっそ蝦夷などやめればと思うようになるかもしれぬ。しかし、蝦夷は蝦夷で、やり遂げねばならぬ、私なりの思いがある。私の弱さを許してくれるとありがたい」

そう思いの丈を言われ、誰袖は満足げに言います。

「お許ししんすゆえ、ちょいと、わっちの袖の下で死んでみなせんか」

「だからそれは……」

「形だけ。形だけでありんす」

そう膝を叩き、相手をみつめる誰袖。戸惑いつつ、そっと誰袖の膝に頭を乗せる意知。

「花魁が望月のようだ……」

願わくば 花の下にて春死なん その如月の望月の頃

そう西行の歌を詠む誰袖。

「西行になったご気分はいかがで?」

「まずい。ひどくまずい」

そう困惑したように言いつつ、腕を誰袖の顔へと伸ばし触れる意知。

絵のように美しく幻想的な場面ですが、どこか血と死の香りがするのはなぜなのか?

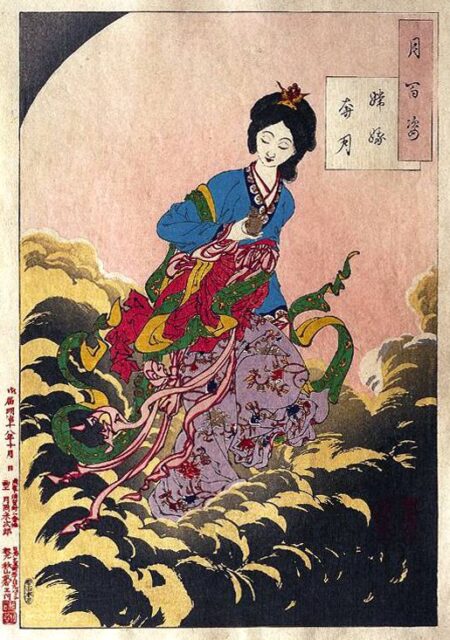

あっしにゃあ、この誰袖が嫦娥(じょうが)に見えまさあ。中国神話の女神です。夫の后羿(こうげい)が西王母から賜った不老不死の薬を奪い、月に出奔してしちまったんでさ。

嫦娥/wikipediaより引用

誰袖だって意知を愛していることは理解できます。

でも、どこか危うい。

てなことを、ていなら眼鏡をクイッと押し上げつつ、解説できるんでしょう。

誰袖は和歌知識止まりです。女郎として仕込まれ、客と雅なやりとりができるよう、学んできたわけでさぁね。

一方でていは自発的に漢籍まで進んでいる。相手がどう思うか、それは二の次なもんでつい唐突に披露してしまう。知識の適用範囲や用途が違うわけですな。

家治も先が短い予感を覚えていた

さて、意知は将棋盤を挟んで家治に蝦夷地のことを報告中。

蝦夷地へは平秩東作が向かいます。

東作はどんだけ頑健なんでしょうね。

実際には平賀源内より年上なのに、蝦夷地まで旅しておりやすからね。

これは間者でなく箱館奉行にせよそうですが、江戸時代に蝦夷地へ向かった人は往々にしてあわぬ気候ゆえにか、亡くなってしまうことも多い。

身体頑健でないと松前で名は残せないのであり、その点、東作は実に健康です。

家治はこの報告を聞きつつ、意知を若年寄にすることを提案。

徳川家治/wikipediaより引用

意次は早すぎると躊躇するものの、奏者番では表立って政に関われないと家治は続けます。

蝦夷を任せるために引き上げたいわけですな。

理解しつつ、それでもまだ戸惑う意次。家治はこう続けます。

「余も、そう長くはないかもしれぬしな」

ここで意次は愕然とした顔になります。

そうなんです、政治だって健康でないとどうにもなりません。

蔦重の結婚に動揺する歌麿

蔦重はつるべ蕎麦でていとの結婚を報告しています。

半次郎が驚きの声をあげる一方、歌麿は愕然とし、絶望したようなまなざしを蔦重に注いでいます。

そして、ようやく言葉を絞り出す。

「もう縁組みの話は立ち消えたんじゃ……」

「ああ、俺も教えてもらいてえことあるし。したら、商いのためだけの夫婦(めおと)ならいいって言ってくれてよ」

半次郎と次郎兵衛は、この言い分に困惑しておりやす。蔦重は、男はこりごりだという相手の思いを明かす。

「じゃあ雇いってことでいいじゃねえの! 何だって夫婦になんだよ」

たまらずそう言いだす歌麿。次郎兵衛が違和感を覚えたようで……。

「ん? おめえ、こいつが女房もらうの嫌なのかい?」

「……嫌じゃねえけど。そうなると、俺ゃ、店に住んでいいのかとか……」

「何言ってんだ。お前は俺の義弟なんだから、堂々と一緒に住みゃいいんだよ」

そう語りかける蔦重。そういうもんなのかえ? そう肩を叩かれても、歌麿は暗い目をしています。

それにしても、蔦重の結婚でここまで動揺し、荒れてしまう歌麿ですよ。

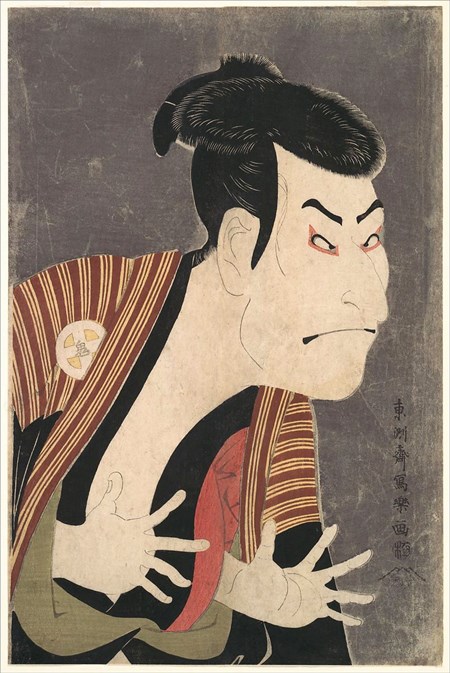

こんなのもう、東洲斎写楽がなぜ失敗するか、見えてきたんじゃねえですかね。

東洲斎写楽『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』/wikipediaより引用

歌麿と写楽は、蔦重が一からプロデュースした特殊枠です。

蔦重は俺だけを育ててくれると信じていた歌麿が、そんなことされたら、どうなっちまうんだか……裏切られた糟糠の妻状態になって、荒れ狂うことは必定じゃねえすか!

『麒麟がくる』に続けて『べらぼう』でも、冬になると主人公に嫉妬を拗らせる染谷将太さんが見られるわけですね。楽しみでなりません。

しかも史実根拠がないわけでもなく、他の絵師と比較して、歌麿の写楽へのコメントってやたらと厳しいんですよね。そこを踏まえて組み立ててきている。

※続きは【次のページへ】をclick!