こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第25回灰の雨降る日本橋】

をクリックお願いします。

クールな優等生と、型破りな転校生と

かくして俄然やる気が出た連中は、箒と桶を持って灰を掃き、川へ捨てに行く。

全員、必死に競争となっています。

と、蔦重と鶴喜の間でこんなやりとりが。

「鶴屋さん、下駄で大事(でぇじ)ねえですか?」

「余計なお世話ですッ!」

なんとなく、初めて見たようで、実は既視感のある光景。

女性たちがはしゃいで見守り「きゃ〜! 蔦重!」というあたりでますますそう思えてきませんか?

蔦重は歓声を背景にすばやく動いています。横浜流星さんの身体能力が輝いていますね。

ついには蔦重、ヒラリと跳んで川に飛び込んでしまいます。

あの憎まれ口を叩いていた村田屋も、鶴喜も、血相を変えて蔦重の落ちた川へ。

浮いてこねえ……。溺れてねえか……。となりゃあ、江戸っ子たちはザブンザブンと飛び込んで蔦重を助けます。

ここが水難描写のリアリティを感じさせやすが、溺れてバチャバチャと「助けてくれえ〜」とはまずならない。実際には静かに沈んでゆくモンだそうで、経験者はわかると思うぜ。

なまじフィクションの「助けてくれ〜」が念頭にあると危険なんで、知識を更新する場面ですね。

蔦重が引き上げられました。

「無茶しやがって、何考えてんだ!」

「誰か助けてくれると思ったんすけどね」

そう叱り飛ばすと、無茶を言いやがる蔦重。

「べらぼうか!」

村田屋がそう言い、思わずフッと笑ってしまう鶴喜。蔦重が目ざとく気づきやしたぜ!

「いま、笑いましたよね?」

「私はいつだって、にこやかです」

そう返す鶴喜が、唇の端をきゅっとあげます。

ここで既視感があるというのは、昭和平成あたりのエンタメ全般ですね。

学園ものにせよ、職場ものにせよ。既視感のあるキャラ立てじゃねえですか。

クールで優等生ぶったエリートの鶴喜に対し、そんなエリートを振り回す、熱血お調子者で型破りな転校生枠の蔦重。

初めこそ両者は睨み合うものの、同じ課題に向き合ううちに理解し合う。そして二人がバチッと手を叩き合ったり、笑みを交わしあったりすると、それだけで見ている側はうれしくなる。

そんな王道ど真ん中展開じゃねえか! 実にいいもん見せてもらえてます。

んでもって、そういうノリはずっと辿っていけばどこになるかというと、江戸時代のエンタメなんかでもう出来上がっているんですね。

曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』は、芳流閣における英雄同士の戦いがみどころです。生きるか死ぬか、鎬を削った二人がこのあと協力するようになる。

そういう普遍的な精神性とエンタメのパターンがこの時代あたりからできあがっていったということでさぁね。

かくして灰捨て競争は引き分けとなり、皆で仲良く宴となりやした。蔦重はここに持ち込みたかったのかと、稲荷ナビも納得しています。

鶴喜もその様子を見届けています。

ここで歴史の教訓を蒸し返しておきやしょう。

『鎌倉殿の13人』の場合、頼朝は義経の首桶を抱きしめて泣くことで兄弟喧嘩を終えました。

坂東武者は呼び出した標的を、宴やレジャーの場で討ち取ることもしばしば。上総広常は双六の際に殺され、死後、頼朝が悔やんでいましたね。

幼馴染の北条義時に対し、三浦義村は嫉妬しており、そのせいで相手に毒を盛り続けていたことが、判明したものです。

『麒麟がくる』でも、連歌会において三好長慶と松永久秀暗殺計画が動いている様が描かれました。

要するに、当たり前のような和解が成立するのも、江戸という泰平の世であればこそ。『麒麟がくる』で光秀が目指した世界が、これなんですな。

『どうする家康』ではえびすくいでやたらとしつこくはしゃいでおりましたが、乱世を舞台でああいうことをすると、かえって興が削がれることこの上ありませんね。

ていが蔦重に見出した才能

蔦重には仕上げがまだあります。ていを飲みに誘いに来ました。

しかしていは無言で掃除を続け、蔦重が手伝おうとします。ていに断られても、蔦重は「ここは俺の店なんで」と引きません。

雑巾を絞り、畳を拭き出す蔦重。その姿を見て、ていは座り直します。

「蔦重さんは、“陶朱公”という人物はご存知ですか?」

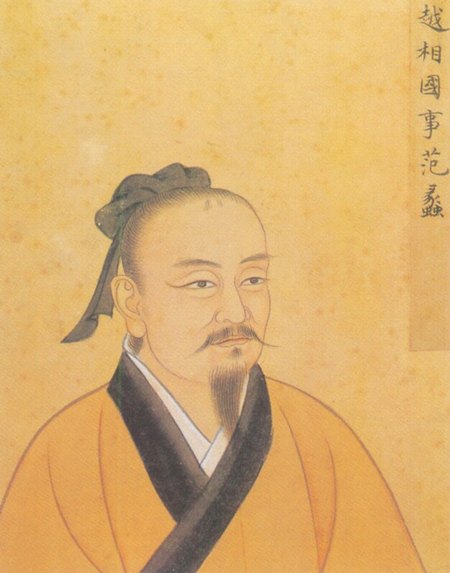

范蠡(陶朱公)/wikipediaより引用

「ああ……昔の」

圧倒的な知識の差が見えてきますね。

江戸時代の日本人はむしろ時代の感覚が曖昧なので、古代中国人も「昔の人」認識になるわけですな。

「越の武将だった范蠡(はんれい)です。范蠡は武将であった折には血生臭い謀略に長けていましたが、戦から身を引いてからは斉という国へ行き、商いに精を出し、その地を栄えさせます。するとまた、国の宰相にと乞われます。しかし、戦などもう御免。その地で築いた富を友人や周りの人に分け与え、今度は陶というところに移ります」

「宵越しの金は持たねえってか。いやあ、いい男でさあね!」

おお、知識の差がありすぎて衝突しねえ!

蔦重はもう意味がわからねえので聞くしかねえっすな。

「蔦重さんは、ぜひ、そのようにお生きになるのがよろしいかと存じます。移り住んだ土地を富み栄えさせる。蔦重さんにはそのような才覚があるとお見受けしました。店(たな)を譲るならば、そういう方にと思っておりました」

ていもマイペースなので、相手がどう理解しているのかすっとばし、自分なりに考えた最善の結論を告げます。

彼女なりに観察し、材料を集めてきて、そのうえで彼に店を任せることが日本橋通油町にとって最善だと結論づけたわけです。めんどくせぇよな。

そして向き合い、明日出ていくと告げます。だからこそ店を綺麗にしていたわけですね。その上で、みの吉ら奉公の決まっていないものの世話を託します。

蔦重は奉公人がいないから助かるというものの、戸惑っています。

「では、何卒よろしくお願い申し上げます」

そう頭を下げられ、ますます困惑する蔦重。

「女将さんはどうなさるおつもりで?」

「出家を考えています。人付き合いは苦手ですし、商いは向いておらぬようで」

「なら、やはり、陶朱公の女房になりませんか?」

蔦重はそこまで人生設計を淡々と考えている相手に、めげずにそう誘いをかけます。

動きが止まるてい。

「俺ァ、人づきあいしか能はねえけど、女将さんみてえな学はねえし。こんなでけえ店、動かすのは初めてですけど。女将さんは生まれたときからここにいるわけで、力を合わせりゃ、いい店が出来ると思うんでさ。嫌ですか? こんな吉原もんなんかとってなぁ」

ていの隣に座り、おずおずと声をかける蔦重。

静かに雑巾を絞り、置くと、彼に向き合います。

「日本橋では、店(みせ)ではなく、店(たな)の方が馴染みます。あと、俺ではなく私。日本橋の主人に“俺”はそぐいません」

そう眼鏡を押し上げ、キッパリ言い切る。

断るかどうかでなく、まず軍師のような助言から始まるのかい。ともあれ蔦重は、これで決まったと、戸惑っておりやす。

ていは自分の話を聞き、助言に素直に頷く相手を求めていた――これぞまさに、理想の相手じゃねぇですか。

作劇上の都合としてもこいつぁいいぜ!

ていの漢籍教養は役立つ

日本では伝統的に和漢で守備範囲が分かれています。

現代の国語の授業ならば「古文」と「漢文」です。

ていはこのうち「漢文」特化型の知識を持っていて、実は蔦重に欠けているモノでもあります。

蔦重が持ち歩いていた書物は、子ども向けの赤本にせよ、大人向けの青本にせよ、和文に含まれるものとなります。

この先、田沼時代から松平定信時代に移りますと、漢籍教養の重要性が増加します。

松平定信(左)と田沼意次/wikipediaより引用

松平定信時代は、遊郭で恋の鞘当てをするような文芸は規制対象となる――砕けて言いますと、ラブコメ路線は下火になる。

じゃあエンタメはどうすりゃいいのかとなりますよね。

そこで漢籍知識でさあ。

これが奇妙なことなんですが、日本では漢籍はとりあえず教養ということになりますので、中身がバリバリのバトルものの『三国志演義』や『水滸伝』も通りやすい。

しかし蔦重はそのへん疎い。じゃあどうするか?

そこでていが補うとすりゃ、ピタッとハマるんですね。こりゃてぇした工夫だと思いますぜ。

それに、ジェンダー描写としても面白い。

『光る君へ』のまひろ(紫式部)に続けて、二年連続、漢籍教養あり、相手役より知識豊富で知性派のヒロインが大河ドラマに登場してきました。

まひろにせよ、ていにせよ、無意味に笑うわけでもない。なかなか無愛想ですし、気分が乗らないと塩対応もします。

これは何か時代の変化を感じますよ。

※続きは【次のページへ】をclick!