場所は南伝馬町――新之助は、賄(まいない)で役人と手を組み、米を買い占め売り惜しんだ商人・万屋作兵衛の家の前にいます。

そして世を救うためと称し、店の中に踏み込む。

「天誅だ!」

天明7年(1787年)5月、江戸で打ちこわしが発生。

深川でも、武家屋敷が多い赤坂でも、たちまち広まってゆきます。

江戸城の武士たちは「祭りで騒いでいるだけだろう?」と、どこかのんびりしており、「帰りに寄っていこうか」などと話す者もいるほど。

その背後を曲淵景漸(まがりぶち かげつぐ)が焦った様子で走ってゆきます。

松平康福も、阿部正倫も、祭りの季節ではないよな……と異変は察知しているようですが。

「打ちこわしにございます!」

「市中にて打ちこわしが起こりました!」

事態をようやく把握する幕僚たち。

かくして義挙が江戸の町でも広がってゆきます。

公方様のお膝元での打ちこわし発生

田沼意次は、打ちこわしの報告を受けております。

なんでも深川から赤坂辺りへと広まっているようで、それを見聞きした者も加勢し、どんどん勢いは増しているようです。

この描写で興味深いのは、女性のナベも参加していることでしょう。

『べらぼう』に出てくる江戸の女は気が強い人が多く、これぞ江戸女の長所でもあります。

容姿やオシャレのセンスは京大阪に及ばずとも侠気では勝る――それが江戸の女の魅力でさ。

さらには時代を変える局面に女性がいたと示すことも重要でしょう。

打ちこわしの標的は、売り惜しみをした米屋であり、幕僚たちの御用商人も含まれているそうで。

蜂起した町民の中には「政を改めるよう」幟を立てている者もいて、単に米欲しさだけで闇雲に押し入っているわけではないとも報告されます。

曲淵景漸が「調べる」と返答すると、松平康福はイラ立ちながら「調べるなら捕らえよ!」と返す。

しかし、捕らえるなら城に押し寄せるという者もいるのだとか。

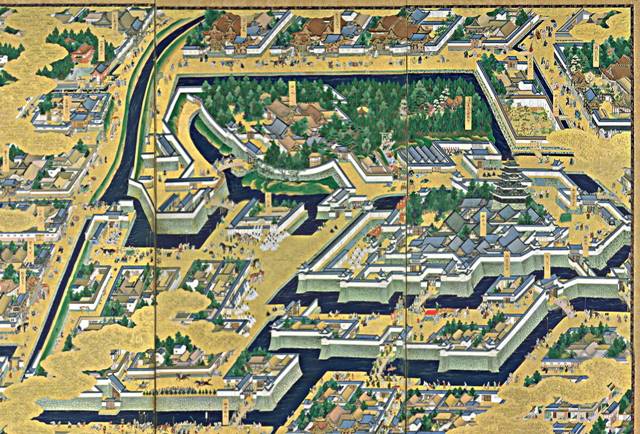

江戸城/wikipediaより引用

意次は、さすがに脅しだと推察し、打ちこわし蔓延防止のため町木戸を閉めるように指図します。

そのうえで「米屋と喧嘩した」という名目で召し捕ってはどうか?と提案します。

幕僚たちは打ちこわしがなぜ起きるのか、遅れたからか?と話し合っています。

米の手配はまだ済んでおらず、意次も困惑するばかり。するとそこへ意次宛に、家中からの呼び出しが届いたのでした。

神出鬼没の蔦重、田沼邸に現れる

急ぎの呼び出しとは……いったい田沼邸に誰が来ているのか?

蔦屋重三郎でした。

「打ちこわしに遭ったのか?」とまず意次は、耕書堂を気遣います。

どれだけの立場にあろうと、意次は人に対して根本的に思いやりがあり、かつ裏表もない。治済や定信と比べると実にさっぱりした人物です。

蔦重は、知らせたいことと、尋ねたいことがあるとか。

知らせたいこととは、奉行所の前で見かけた“石つぶての男”でした。

田沼意知の葬列に対して投石した男が、今回は長屋住まいの身なりをして、「奉行所が犬を食えと言ってたぞ!」と騒ぎ立て、打ちこわしの機運を煽り立てていたとか。

さらに蔦重は、昔のことなので断言はできないと断わりながらも、あの男が源内の屋敷にいたことも思い出しました。

意次は衝撃を受けながら承知し、尋ねたいことは何か?と問い返します。

それは出るはずだった米が出なかった理由でした。

いったいなぜ?というと、意次は頼んだ相手が手間取っていると返します。

すると、寝転びながら黄表紙を楽しそうに読んでいる定信の姿が映し出されます。わざと遅らせている様子を表しているわけですね。

意次は、いずれにせよ米がすぐ届くと思わぬ方がよいと返すしかありません。

すると蔦重が「素人考え」だと前置きを入れた上で、米不足の打開策を提案をします。

「米じゃなく、金は出せませんかね?」

とりあえず金を配り、それで米を買えるようにすれば、お上は無策でないということになるのではないか?

米の工面は課題として残るにしても、一定の時間稼ぎにはなりそうです。

「よかった……ああ、ようございました」

そう深々と語る蔦重。意次はそう案じてもらえたことに感激しています。

「こんなこと、早く収まるのが一等ようございましょう」

そう言われて意次は納得し、中身が決まったら伝えると告げます。

「またうちがやるんで?」

「当たり前だ」

当然のように言われてしまう蔦重。さらには「もう木戸が閉まっているから泊まっていけばよい」と勧めるのでした。

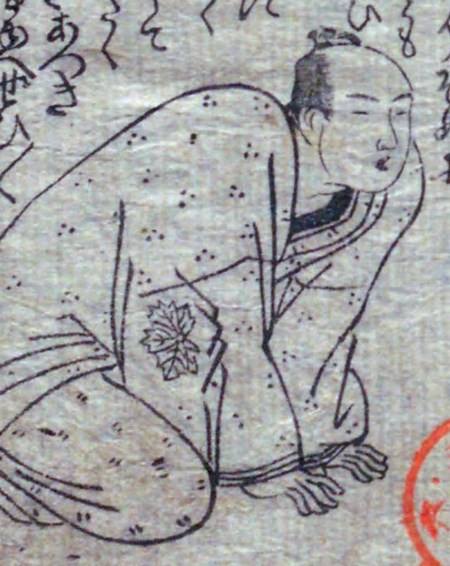

田沼意次/wikipediaより引用

意次は水野忠友と、お救い米の必要量を計算します。

一升の米を配布するには、いくらの銭が必要になるか、見積もりを出させるわけです。その上で、田沼派の大名と旗本を集めるように指示を出しました。

何のために?

忠友から理由を問われると、自分たちの御用商人が狙われていると答える意次。

今後さらに事態が切迫してくれば、身銭を切ってでも救うであろうという見通しがあるようです。

場面変わって、打ちこわしを煽るため物乞いの姿にまで扮していた一橋治済が、飯を食っています。

徳川家治と田沼意次体制の後に訪れる治済と松平定信の体制。

今からもう不穏であることが伝わってきますね。

治済が救いを求める書状を平気で破り捨て、定信は米の手配をわざと遅らせ黄表紙を読みながら笑っていた――彼らに人の痛みは伝わらないでしょう。

確かに白河藩には松平定信が民をよく治めた証がいくつも残されています。

南湖公園は実に風光明媚で素晴らしい場所です。

しかし、自領と江戸では意識が違うのか。

そもそも一橋治済には、治めてきた領地すらありませんでした。

蔦重、耕書堂に戻る

蔦屋重三郎が打ちこわしの現場を見ています。

大店の旦那らしいゆったりした着物ではなく、若い頃のような動きやすい服装ですね。

耕書堂ではたかが米を研ぎ、みの吉が「いま米を炊いたら打ちこわしを呼び寄せるようなものだ」と警戒しています。

かといって食わないわけにもいかない。

「水に漬けときゃ、ふやけて食えるんじゃないか?」と、いかにも空腹そうな蔦重の母・つよ。

打ちこわしを警戒するみの吉としては、危険は避けたい様子です。

それでも、やっぱり“たか”は米を炊きたい。

つよは「粉にすれば?」と、なんだか実際に使えそうなアイデア力も発揮します。

そんな三者のやりとりのなか、ていは米俵を一つ外に出す案を出しました。

李代桃僵(りだいとうきょう)――『兵法三十六計』です。

桃の代わりに李を僵(たお)す。

より価値のある桃を守るために、価値の劣る李(すもも)を犠牲にする。

そういう意味ですな。

今年は、ここ数年におけるダメ大河への不満を実にうまく拾っている。

兵法を知って使えるというのは、何も登場人物が暗唱すればいいってもんじゃねえんですね。

例えば『どうする家康』は、わざとらしく『孫子』なんかを引用して得意がって、見られたもんじゃなかった。

そういう暗記で試験を乗り切ってきたような幼稚なことでなく、登場人物がきちんと考え、引用し、プロットに適合することが大事です。その点、今回は実にいいですね。

つよが理解できずにいると、するとそこで戸を叩く音がします。すわ、打ちこわしか――と、そうではなく蔦重でした。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

ていは安堵の表情を浮かべます。冷静なようで不安だったのでしょう。たかが米を炊き始めます。

蔦重は皆にこれまでの経緯を説明します。

新さんに幟のための布を差し入れる。さらに田沼邸では摺物を請け負う。そんな動きににつよは驚き、呆れています。あまりの八方美人ぶりに対し、つよもみの吉も呆れます。

打ちこわし側からすれば田沼の手先、お上からは、打ちこわしの手先と思われかねません。

蔦重は逆転の発想で「打ちこわし側にもお上にも恩を売った」と得意げな顔ですが……肝心なことを見落としちゃいねえか?

そのお上だって派閥ってもんがあり、田沼派は斜陽だぞ。

それでもつよが納得しないというと、蔦重はどちらにも肩入れしたくなったと答えます。打ちこわす側の気持ちもわかる。されたくない側もそう。

すると、ていが町の様子を聞き出します。耕書堂までは打ちこわしが来ておらず、実情はわからないようです。

そんな彼らに「もう無茶苦茶だ」と説明する蔦重。

店は壊されるし、道は米だらけ。米を持ち帰ると盗人になるので、そのまま捨てるしかねえんでさ。

本末転倒だと悩ましい表情になるてい。ただでさえ米がないのに、米を無駄にするなんておかしい。たかもこんなことではお百姓さんも泣くと、しみじみと言います。

こうなったら、とっとと打ちこわしを終わらせるべきだ――蔦重はそのために摺物を作る。しかし、打ちこわしの真っ只中で配るというのもかなり危険です。

果たして受け取ってもらえるのか。みの吉もそう気を揉んでおり、蔦重は一工夫必要だな、と考えているようです。

※続きは【次のページへ】をclick!