こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第33回打壊演太女功徳】

をクリックお願いします。

銀がふり、米が出る

暴徒化する江戸っ子たちの背後から、美声が流れてきます。

銀がふる

銀がふる

天からめぐみの

銀がふる

三匁二分

米一升

声は天に届いた

届いた

届いた

斎宮太夫です。

蔦重が扇子を広げながら「お救い銀が出るってさ!」と声を張り上げる。見れば扇子にも「お救ひ銀」の文字が記されているではありませんか。

次郎兵衛が太鼓を叩きつつ「米じゃなくて銀なのかい?」と相槌を打つと……。

「米に引き換えられるんでい! ここの幟にあるとおり!」

「ほう、三匁二分で、米一升!」

それを聞きつけ、江戸っ子たちはざわつきだします。

鈴が鳴る鳴る

太鼓が怒鳴る

米だ

米だ

腹が鳴るのはおしまいで

歌声にのせ、次郎兵衛が大きな声で呼びかけます。

「さあさあみなさんご一緒に!」

「銀がふる! 銀がふる!」

江戸っ子たちが踊りだし、打ちこわしがまるで祭のようだ。新之助は安堵してこう言いながら膝をつきます。

「米が出る……出るのか……」

すると“丈右衛門”が目を底光らせ、匕首を抜いて蔦重に迫るではありませんか。

そして蔦重の肩に触れ――というところで新之助が割って入り、蔦重を突き飛ばしました。倒れ込んでしまう二人。

新之助は立ち上がりながら、“丈右衛門”に向かって言います。

「これは打ちこわしだ! 人を殺める場ではない!」

“丈右衛門”の匕首に気付き、皆が驚いて逃げ出そうとします。そして“丈右衛門”があらためて蔦重を狙ったそのとき、胸に矢が突き立ちました。

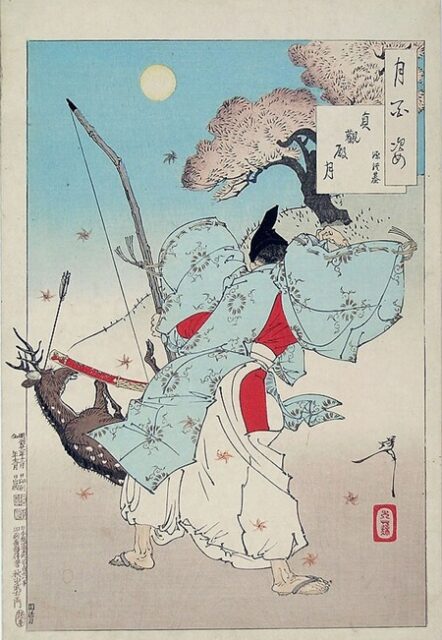

弓を構えたあの男の姿が見えます。

「御先手組弓頭、長谷川平蔵宣以である! これより狼藉を働く者は容赦なく斬り捨てる! 見物しておる者は召し捕える! かような目に遭いたい者はおるか!」

弓を射つ姿が、まるで絵のように美しい。

あの長谷川平蔵がまた高みへ一段登りましたね。

平蔵が叫ぶと蜘蛛の子を散らすように人々が逃げ散ってゆきます。

その目線の先には、脇腹を刺されて苦しそうにする新之助がいました。

「医者に診せたほうがよいな。我らも共に回るゆえ、行け!」

平蔵はそう言い、あとは次郎兵衛に任せて蔦重と新之助の二人はお救い銀の行列から離脱。

苦しいはずの新之助は満足げな笑みを浮かべ、長七にこう返します。

「私は、大事ない。行け」

かくして平蔵を護衛につけ、行列は再出発。さすが中村隼人さん、腹の底から声が出ていますね。

平蔵の弓の腕前ですが、当時の武士の嗜みです。

そうはいっても得意不得意はありますので、朋誠堂喜三二や恋川春町、太田南畝あたりが得意とは思えません。平蔵は遊ぶだけでなく、真面目に鍛えていたのでしょう。

そしてこれが重大なんでえ!

このあとの松平定信は文武を鍛えるよう、奨励します。長谷川平蔵は性格的には陽キャのパリピで、田沼時代に向いている。しかし打ちこわしの対処が水際だっていたうえに文武両道。それゆえ火付盗賊改に抜擢されることになります。

ま、性格的に松平定信とその一派とそりが合わず、いろいろ苦労するんですけどね。

ところが、文武についていけねえ奴もいまさあ。これが江戸っ子にゃあ、ウザかった。文武、文武、うるせえ!……てなわけで、有名なこんな狂歌が詠まれます。

世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶ(文武)というて 夜も眠れず

これは詠み人知らず……のはずが、どういうわけか太田南畝作という噂が立ちまして、大ピンチへ向かうわけでさ。この顛末は次回以降を待ちましょう。

さてそんな武の道ですが、旗本御家人の場合、将軍も目にする機会があります。

再来年の主役である小栗忠順は、武芸の将軍お披露目で褒められるほど優秀でした。松坂桃李さんが披露する場面があるかどうかわかりませんが、期待して待ちたいですね。

文武両道かつ血筋もよいのに、周囲と揉めてしまうほど個性的だったのが小栗の特徴です。

小栗忠順/wikipediaより引用

新之助は生きる意味を見出した

新之助は苦しんでいます。

どうやらただの刺し傷ではない様子。

刃に毒でも塗られていたのかもしれないと咳き込んでいます。

新之助は、米の到来を喜ぶ江戸っ子を背景にその場を去ることとなりました。

蔦重も元気づけるように声をかけます。

「やりましたねえ、これで米の値も下がりますよ! 米屋も、お上も、欲張るとこうなっちまうんだって、思い知りましたさ、へへへ!」

確かにそうです。米価の高騰に殺された妻子の仇討ちを、新之助は成し遂げました。

「蔦重……俺は何のために生まれてきたのか分からぬ男だった……貧乏侍の三男に生まれ、源内先生の門をたたくも……秀でた才もなく……おふくと坊のことも守れず……」

そう語りながら蔦重に捕まり歩く新之助は力が徐々に抜け、蔦重にその重みがのしかかっていることが見てとれます。

「何言ってんです! 新さんは字もうめえし、目の付け所もいい。すこぶる価値のある男でさ!」

「蔦重を、守れて……よかった。俺は世を明るくする男を守るために……生まれて……きた……」

「よしてくだせえよ、新さん。いきますよ!」

ついに新之助は歩けなくなり、蔦重は引きずるように歩こうとします。

しかし、二人は橋の上に倒れ込んでしまう。

「新さん……新さん……新さん!」

そう号泣する蔦重。

新之助は穏やかな顔のまま、ついに何も言わなくなりました。

大奥筆頭・高岳の陥落

新之助が命懸けで蔦重を守ったことにより、一橋治済の策のうち一つは阻害されました。

前回、物乞いに化けて“丈右衛門”と共に蔦重を見つめていた治済。

“丈右衛門”がなんとしてでも蔦重を排除しようとしたのは、治済の指図でもあるのでしょう。

しかし、治済にはまだ手持ちの駒があります。

大奥では高岳の前に、大崎が治済に見せていた箱を差し出しています。

「このようなものが私のところに送りつけられてきたのですが、気味が悪く……高岳様、何かご存知で?」

大崎は笑みを浮かべつつ、中身を取り出します。

あの手袋でした。高岳が誂え、種姫名義で徳川家基に贈られたもの。高岳はそう説明します。

「然様にございましたか。あれ、ここだけ色が」

そう言いつつ、その指先の部分を口に含む動作をする大崎。

高岳の顔色が変わります。

「何故かような」

「調べてみましょうか?」

そう言われ、さしもの高岳も怯んでおります。

こうして見ていると、あたかも高岳が家基毒殺に関与したように思えますが、それはどうでしょう。

手袋を見た時点で動揺してはおらず、変色と噛む仕草を見て脅迫だと理解したように見えます。

高岳がどこまで絡んでいるかどうかはともかく、彼女が関与した品でそうなったとあれば、それだけでもまずい。

知保が作った醍醐を食べ、徳川家治が斃れた時と同じアプローチと言えますね。

このあたりが江戸時代に出来上がった日本人らしい秩序意識といえます。

法と正義に照らし、関与していないと証明すればいい。そういう思考回路であれば、高岳はそう反論してもよい。

しかし日本では秩序を乱すことそのものに落ち度を見出します。

「喧嘩両成敗」

「火のないところに煙は立たず」

こうした言葉にもそれが表れているといえる。

何の落ち度もないと主張してそれが証明できる文化ならばこうならないとは考えられるのです。

江戸時代には経済政策を失敗した武士が切腹する事例も見られます。なんとも理不尽ですが、これも日本史の側面です。

ここは江戸時代の日本であり、高岳は大奥の頂点に立っています。ゆえに彼女は己の罪がないと証明するのではなく、大奥内の秩序を保つことを第一とせねばなりません。

大崎の口封じしか道はないのです。

なお『べらぼう』には仙台藩の七代藩主・伊達重村が出てきません。

伊達重村/wikipediaより引用

重村は一橋治済とも距離が近い外様大名であり、島津重豪や松前道廣の宴にいても不思議はない人物といえます。

ただし彼は高岳と親しい。

重村を出す場合、高岳との関係性を無視することもなかなか難しい。重村という味方がいるとなると、高岳はそちらに頼れないかとなってしまう。

そうしたパワーバランスを考慮し、伊達重村は出てこないのかと思われますが、もし見たい方は映画『殿、利息でござる!』をご覧ください。

-

江戸期の限界が見えて勉強になる~映画『殿、利息でござる』レビュー

続きを見る

白河小峰城では、松平定信が打ちこわし収束の報を受けています。

報告しているのは服部半蔵。あの半蔵門の由来となった忍者の子孫です。

服部半蔵正成/wikipediaより引用

先祖代々同じ名乗りをすることは、武士でも豪商でもよくあること。現在でも歌舞伎役者はじめ伝統芸能の世界がそうですね。

この半蔵から、田沼一派が自ら米を差し出していると聞かされ、定信は悔しがる。

「どこまで……粘りおるのだ! 足軽上がりが!」

定信の、実に嫌な面が見えてきましたね。

自領の民には優しくとも、パワーゲームのためならば江戸っ子を苦しめる定信。

それに対し、自腹を切って民を救う田沼意次。

定信は、普段から下劣だと馬鹿にしている意次に劣等感を抱かされ、もはや身分でマウントを取るしかできなくなっています。

服部半蔵についてもう少し見ておきましょう。

この半蔵は忍者ではありませんが、江戸時代に忍者が完全に居なくなったのか?というとそうでもありません。

「目付」「御庭番」という役職があり、監視活動をしています。

猜疑心旺盛な定信はこうした役目を大量に起き、目付にさらに目付をつけるようなことまでしていました。

松平定信/wikipediaより引用

なお、この目付ですが、万延元年遣米使節では小栗忠順が任命されました。

しかし「スパイ」と翻訳されてしまい、自ら名乗るスパイとは何か?と訝しがられたそうです。そりゃそうですね。

この場合は誤訳にせよ、小栗忠順の同僚に忍者にあたるものがいないかというと、実はおります。小栗と共に業務をこなしており、写真にも写っている。

そんな幕末の忍者にも、再来年は期待しましょう。

彼らはあまりにも忍びすぎたもんだから、歴史の中に埋没してしまったんですね。

※続きは【次のページへ】をclick!