こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第33回打壊演太女功徳】

をクリックお願いします。

MVP:喜多川歌麿

最後だけ出てきて浮世絵師の本質を語ってしまう――本作の喜多川歌麿は、一人の絵師というより、浮世絵師の本質に迫るような造形だと思えてなりません。

歌麿については気になる点はいくつもありました。

もう9月になるのに、彼が売れっ子になる兆しがそこまでない。美人画すら手掛けていません。

第二部となり、狂歌ブームとなったあたりで、夏には売れっ子になるのだろうとは思いました。

歌麿を売り出す戦術として、狂歌集の挿絵をつけるという段階があるのです。

それなのに天明の大飢饉と打ちこわしが描かれ、新之助の死のあとに歌麿が存在感を見せ始めます。

蔦重の偉大なるプロデュース力を見せつけるのであれば、流行している狂歌と結びつけ、デビューまでお膳立てしてもよいのです。

しかしそうせず、むしろ歌麿が挫折しながら命を紙に残す使命を見つけるところを本作は描きました。

そしてこれこそが、浮世絵の本質に迫る試みであると思えます。

浮世絵は百万都市の江戸で売り捌く、商品としての役割も当然のことながらあります。

しかし、本当にそれだけのことでしょうか?

まるで生きているような生々しさがあるからこそ、魅力あるものとしてとらえられ、今日まで残されたのではないか?

そんな浮世絵の魅力そのものを探るところまで本作は到達しつつある。

実は浮世絵は、江戸独自の文化として忘れ去られそうになったこともあります。

幕末に来日した外国人が買い漁ってゆき、どんどん海外へ流出しました。

そのことがもたらす損失が当時どう捉えられていたのか。

というと、明治維新は結局のところ西日本勢力によるクーデターであり、江戸文化の精髄たる浮世絵のことをそこまで真剣に考えていたとも思えません。

時代は西洋上等となっていくわけで、江戸のものは古く無価値なものとして蔑みの目線すら浴びせられたのです。

ところが西洋で浮世絵が再評価されたものだから、逆輸入として持ち込まれていったのではないか?と思える要素はあります。

作品そのものの魅力というより「日本スゴイ」という文脈で評価されているのではないか。

果たしてそれでよいのやら……そんな疑問はどうしたって考えてしまう。

そうした姿勢に対し、本作は、西洋フィルターを通さず、江戸っ子が愛でていたものとして取り戻すことに挑んでいるように思えるます。

そうする上で「命を映す」役目を提示したことは重要でしょう。

このことは今後の展開にもつながってきて、蔦重の成功どころか、失敗まで見えてきます。

歌麿は確かに命そのものを写し取ったのです。

彼の美人画には、微笑む美女だけではなく、最下層の暮らしの中で生き延びている女郎のものもあります。

『べらぼう』は蔦屋重三郎が主人公ということで、女性の性的搾取を美化するという批判がつきまとまいました。

しかし、吉原はじめ女郎の置かれていた境遇が酷いものであることは、当時から周知の事実です。それを憐れむ記録も残されています。

それはなぜかというと、女郎本人や周辺の記録もあります。それのみならず、喜多川歌麿のような絵師が、煌びやかな姿だけでなく悲惨な状況も残しているから。

蔦屋重三郎を主役とする。この時点で吉原を美化しているだけとみなすか、裏の暗いところまで描いていると理解できるか。

これは倫理というより日本史や江戸文化への愛着や知識次第だと思います。

その確信があればこそ、本作のスタッフは挑んできているのでしょう。

そしてこの一連のやりとりから、東洲斎写楽失敗の種も既に撒かれているともいえる。

写楽の絵に対し、江戸っ子はそっぽを向きました。結果的に失敗します。

この原因として、史実の歌麿は「役者の欠点ばかりを強調しているからだ」と言い、さらには「自分とは大違いだ」とも指摘しました。

生きる姿を映すにせよ、欠点ばかりを強調するのは間違っている――どうしてそんなことが蔦重はわからないのか? そういう顛末になることが見えてきます。

東洲斎写楽の過大評価を修正するという使命も、きちんと果たせそうだと私は期待しています。

ちゃんともうプロットに組み込まれておりやすね。

総評

興味深いことがいくつもある本作です。

米価高騰による政治不安が現実とリンクしていること。

”丈右衛門“のような邪悪なインフルエンサーが世の中を扇動すること。

自分の利益しか考えていない一橋治済の邪悪さなどなど……。

私には本作が、西洋の歴史を正しいとする従来の価値観や歴史観にも踏み込んできたと感じます。

なぜ、日本ではフランス革命が起きなかったのか?

このことはしばしば指摘されます。だから日本は駄目だともされる。

『西郷どん』のように強引に明治維新とフランス革命を同一視しようとする苦し紛れの取り組みもあります。

あの2018年の大河ドラマから、思えばここまで進んだのかと今週はしみじみと思ったものです。

確かにフランス革命と天明の打ちこわしは時期的に重なりますし、天候不順に伴う飢餓も背景にあります。

しかし「フランス革命のみが正しく、日本は誤った」とすることは果たして正しいのか。

現代の日本に問題があるにせよ、それはフランス革命のような歴史がないからと言い切ることは果たして正しいのかどうか?

日本には日本ならではのやり方があったということが、そこまで悪いことなのでしょうか?

今回の打ちこわしの顛末からは、江戸っ子と支配者たる武士との間にある信頼関係が見て取れます。

長谷川平蔵が颯爽と現れる様はとてつもなくかっこいい。安心感がある。江戸っ子も武士である彼を敬愛することはよく理解できます。

田沼一派は保身が根底にあるにせよ、自腹を切って米を分け与え、騒動をおさめようとする。

フランスほど「支配層と被支配層の断絶が無かったのではないか?」と思えるんですね。

そんな江戸のありようを考察していくと、興味深いことに再来年大河の予習もできてしまいます。

江戸での打ちこわしは暴力や略奪を避けようとしました。

しかし、時代が降るとこれがどんどん暴力的になります。治安が悪化し、俗に八州回りと呼ばれる関東取締出役といった役目も新設されたぐらい。

江戸近郊でも殺伐としてきますが、日本人が決定的に暴力的になってゆくのは、やはり幕末の西日本です。

西国の武士が上洛し、京都に血の雨を降らせるようになりました。これが呼び水となり、全国各地から暴力上等の「志士」が京都に集まります。

天明の打ちこわしでは殺人を解決手段とすることは、表向きは避けようとします。

しかし幕末京都では、むしろ殺人こそが手っ取り早い解決手段とされてゆく。

新選組が暴力集団として扱われがちですが、あれも因果関係に注意が必要です。

京都では、尊王攘夷を掲げた志士が思うがままに暴力テロを行使していたため、温厚な京都守護職・松平容保すら怒り、新選組の後ろ盾となったという順序になります。

これには様々な要素も絡んでいます。

桜田門外の変で井伊直弼を暗殺したことで、政治情勢が一変したこと。

島津久光が武力を用いて上洛したことで、パワーゲームの勝者となったこと。

禁門の変は、長州藩士が武装上洛し、孝明天皇に訴えかけることで形勢逆転を狙ったことにより、発生しています。なお池田屋事件は、この前後にテロの気配を察知した新選組が阻止するために発生しています。

そうはいっても、京都と江戸では距離がある。

連続凶悪事件を起こす悪徳旗本・青木弥太郎のような人物も江戸に出てくるとはいえ、京都ほどではありません。

しかし、慶応4年という最終段階となると、テロリズムで世直しをスムーズにしようという工作を京都を制圧した連中がやるようになります。

扇動された「ええじゃないか」。

相楽総三の赤報隊。

そして江戸市中で凶悪犯罪を立て続けに起こす薩摩御用盗。

徳川慶喜が逃げ帰ってきて無血開城となっても、彰義隊が犠牲となる上野戦争は発生しているわけです。

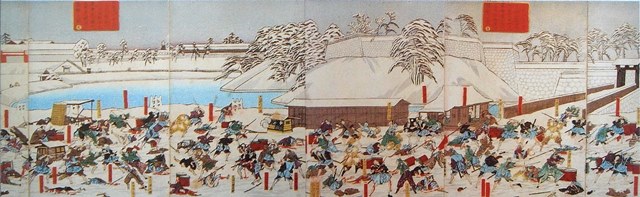

「桜田門外の変」を描いた様子/Wikipediaより引用

話を戻します。

日本人の暴力による解決という手段は、この後も長く続きます。

明治維新後も、西南戦争まで内乱は立て続けに勃発。

民衆の武装蜂起もしばしば起き、関東大震災のあとのように凄惨な犠牲者を出すこともありました。

天明の打ちこわしから一体なぜここまで変わってしまったのか?

明治維新を礼賛するだけでなく、そう振り返ることも、歴史を考えるということではないでしょうか。

さて、ここで別の大河ドラマのことをもう一度考えてみたい。

テロをさんざん起こした長州藩士が『花燃ゆ』で爽やかに描かれようとしたのはなぜだったのか?

ドラマがあまりにお粗末すぎて失敗したとはいえ、まるで部活動青春日記のように描かれた痕跡はあります。

それがある意味成功したのが、2021年『青天を衝け』であるかもしれません。

あのドラマでは渋沢栄一らのテロ計画がスカッと爽やかに描かれ、坂下門外の変や天狗党の乱すら、青春の一ページのような誤魔化され方をされました。

そのくせ、渋沢成一郎があれだけ大きく扱われながら、彰義隊をろくに描くこともない。

幕府の役人がいかに農民を馬鹿にしているか、政治が酷いか。

そのことを強調するわりには、志士の暴力性や無茶苦茶さ、明治時代初期の政治的な失敗はとことんすっ飛ばす。

あれは一体なんだったのか……。それと比べ、今年は本当に真っ当になったものです。

過去の大河と今年を比べると、大きな疑問が浮かび上がってきます。

果たして明治維新は正しかったのか?

江戸幕府から明治政府になるのはよいにせよ、内戦は必要だったのか?

世論誘導のために暴力を使った連中を、いつまで称賛し続けねばならないのか?

今回の一橋治済と“丈右衛門”は確かに酷い。とはいえあくまでフィクションです。

しかし幕末の西郷隆盛と相楽総三は、実際にこれをさらに悪どくしたようなことを江戸でやらかしたわけです。その顛末はNHK正月時代劇『いちげき』で描かれましたね。

そんな対江戸暴力扇動者である西郷隆盛の銅像が、ノホホンと犬を連れて、将軍の菩提寺である寛永寺のある上野公園にある。実に悪趣味な話じゃねえか。

『べらぼう』を見て江戸時代の政治を考える。

浮世絵を眺めて、当時の江戸の命が映されたものを見て考えてゆくと、歴史観ごとひっくり返る感覚が胸に湧いてきます。

こんなことはそうそうねえんじゃないですかね。

今年の大河は紛れもなく傑作。ただのドラマを超越していると思えます。

ついでにいやあ、来年の『逆賊の幕臣』でも幕末浮世絵が登場することを願ってやみませんぜ。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗

続きを見る

-

天明の打ちこわし|田沼意次を失脚させ松平定信を飛躍させた江戸の大騒動

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト