こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第33回打壊演太女功徳】

をクリックお願いします。

扇動する“丈右衛門”

物乞いに変装してまで民の不満を煽っていた一橋治済。

いざ打ちこわしが始まれば、後は眺めているだけ……というわけがなく、“丈右衛門”が煽りに煽ります。

「お〜い、いいもん見つけたぞ〜持ってけ泥棒!」

小判を掲げ、投げ出すと、たちまち群衆が群がります。さらには高そうな反物をばら撒き、暴徒化させていきます。

「盗みはやめてもらいたい! これは我らの想いを示すための打ちこわしだ!」

慌てて止めに入る新之助。

「誰が盗んだかなんて、分かっかよ!」

「やめてもらいたい!」

“丈右衛門”と言い争っていると、奉行所から与力と同心がやって来ました。誰が犯人かわからないなら連帯責任だ。そしてこう。

「こやつら全て召し捕ってしまえ!」

しかし、暴徒化した江戸っ子も迫力があり、奉行所の者たちも恐怖で足がすくんでしまいます。

と、“丈右衛門”が石を相手にぶつけて挑発する。

「ふだんなら皆様方を敬いもしますが、こちらも命懸け。食えなきゃ御陀仏なもので」

「うぬら、かようなことをしてどうなるか!」

「どうなるんです?」

相手が武士だろうと、“丈右衛門”は目を底光りさせて迫ってゆきます。

大崎もそうなのですが、治済の部下たちはどうにも目がおかしくなっていく……これまた浮世絵でこういう目つきを見たぜ。

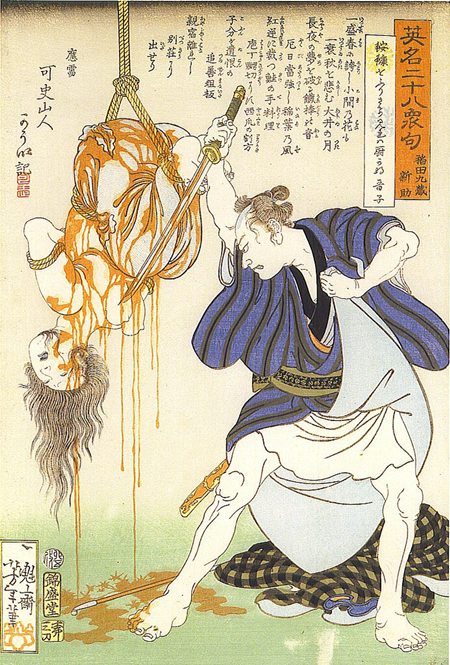

月岡芳年『英名二十八衆句』/wikipediaより引用

浮世絵師は技術や世相を取り入れ、それを絵に反映させます。ゆえに世の中が殺伐としてくると、描かれる者もだんだんと顔つきがおそろしくなってくる。

絵師本人の資質どうこうではなく、世相がそうさせるのでしょう。矢野聖人さんの目には、妖気を吸い取った光があります。

そんな妖気にあおられ、打ちこわしはますます統制が崩壊してゆくのでした。

武士の刀は飾りゆえ

田沼意次の指示通り、水野忠明が田沼派を集め、一堂に介しておりました。

打ちこわしで自分たちの御用商人が狙われている。こうなった以上、もはやお救い米を出した方がよいのではないか?

そんな提案を意次は末席でジッと聞いています。

しかし彼らは暴れる町人に対して米を配布するなど不満でしかないようで、「片っ端から捕えればよい!」と言い出します。

タイミング悪く、そこへ曲淵景漸がやって来て、打ちこわしに死者が出たことを報告しました。

打ちこわしをする者、される者、止める者――いったいどちら側に死者が出たのか?松平康福が問うと……

「打ちこわしをした者、された者……同心も」

これには皆が動揺してしまいます。

武家が町人にやられたとは何事か! 無礼打ちにすればよい! そう憤る声もあるものの、曲淵景漸はこう返すしかありません。

「しかし、皆、日頃刀を抜くこともございませぬゆえ……」

そうなんですよね。同心たちが犯人を捕縛するにしても、刺股などを使っておりますからね。

刀を扱えないことを突っ込まれて、静まり返ってしまう武士たち。結局、自分らだって戦えないとわかってはいるんですね。

明治になってから福沢諭吉は「刀なんて使わない飾りだった」と皮肉ったものですが、ならば武士はやられっぱなしなのか?

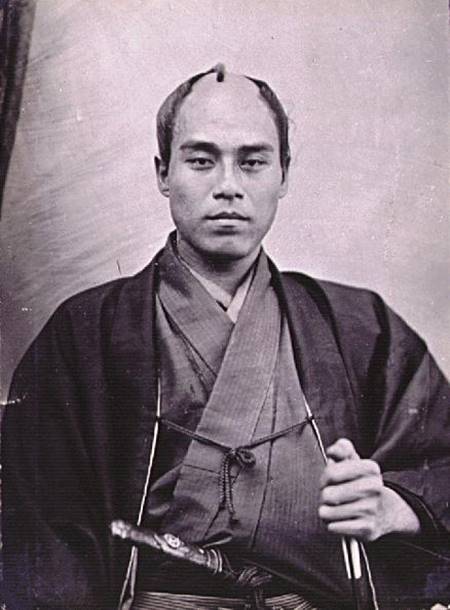

若き日の福沢諭吉/wikipediaより引用

と、ここで意次がこう提案します。

「では、御先手組をお出しになってはいかがでございましょう?」

かくして、この策が上様に上申されることになりました。

御先手組とは、江戸城警護を任務とする特殊部隊です。

これもなかなか重要な場面でして、江戸幕府が開かれた当初、想定していた敵は他の武士でした。

それが身分を超えて町人の鎮圧が視野に入ってきて、幕末に向かうとより先鋭化してゆき、農兵部隊まで組織されるようになります。

もう一つの敵は海外勢力、ロシアです。それはまだ先の話となりまして。

意次は、さらにこう言い出ます。この騒動は御先手組だけでは抑えきれない。

「真にこの騒ぎを収められるのは、米! 米だけが民の怒りの刃を収める鞘にございまする。そのために身を切ったとあらば皆様の名は打ちこわしを収めた者として後世に残りまする。どうか! どうか、ご英断を願いたく! どうか!」

日本型ノブレス・オブリージュってぇ気がしてくる、そんな重要な場面です。

豪商にしてもそうで、幕末へ向かうとなると、ランキング大好き江戸っ子たちはお救い番付を作るようになりました。

打ちこわしに遭うより恩義を売っておく方が結果的にお得なんですね。

相模の田沼領では、田沼から幕領になった際、領民は駕籠訴までして田沼意次を惜しんだことを思い出します。

江戸時代の民衆は武士に支配されっぱなしというわけでもなく、評価を届ける手段もなかったとは言い切れません。

蔦重は打ちこわしを止められるのか?

そのころ耕書堂では、皆で布地を作っていました。

そして蔦重は実に珍しい袴姿。彼だけでなく、他にもその姿の男たちがいます。

幕末に来日した外国人は「あのスカート(袴のこと)は、サムライしか身につけられないんだな」と記録していますが、それ以外でも改まった際には履くことがあったんですね。

◆町人男性の普段着

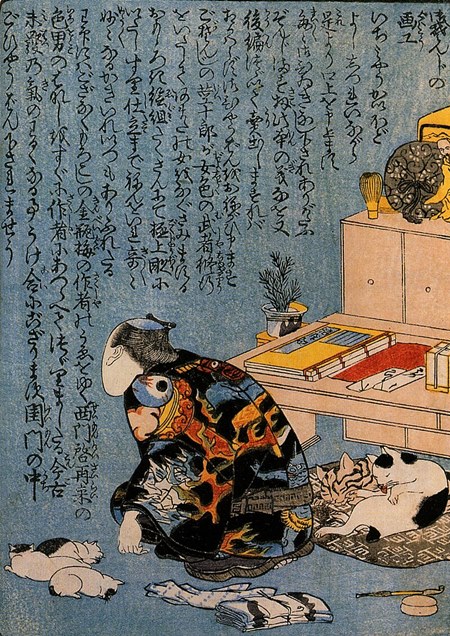

『枕辺深閏梅』下巻口絵における歌川国芳の自画像/wikipedia

◆町人男性の羽織袴をつけた姿

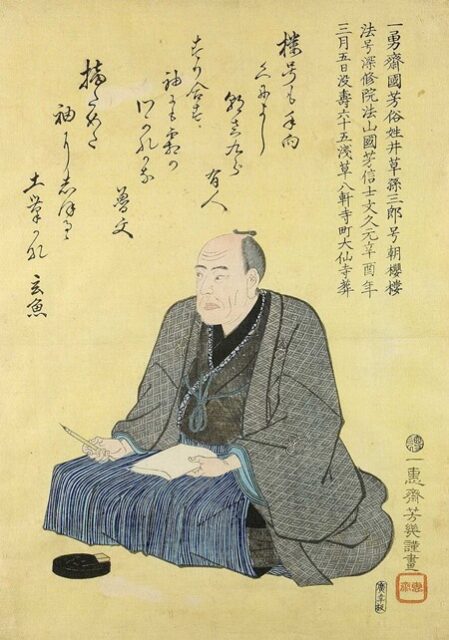

落合芳幾が描いた歌川国芳の死絵/wikipediaより引用

蔦重が、そんな袴姿で打ち合わせをしていると、誰かが戸を叩いてやってきます。

次郎兵衛でした。

彼が連れてきたのは斎宮太夫――次郎兵衛の三味仲間か、吉原人脈で動員したのでしょう。

蔦重が頭を下げて労わると、斎宮太夫は江戸っ子らしく応えます。

「なに、気にすんな」

義侠心のあるよい受け答えで、いったい蔦重の狙いとは?

斎宮太夫は、演歌界のスターである新浜レオンさんが演じることで、喜ばれている方も多いと思われます。

横浜流星さんと新浜レオンさんのやりとりを見ていると、髷は顔を損なうどころか、さらによく見せる効果もあると感じませんか?

日本では一時期、髷を回避する動きがあり、それが時代劇の低調にもつながったのではないかと思います。

髷だろうと日本髪だろうと、よいものはよい。既に中国時代劇でも弁髪回避は過去のこととなりました。

日本でも時代劇を復調させ、髷イケメンへの理解を深めるのはよいことですね。

江戸の市中では、さらに打ちこわしが進んでいました。

大きな陶器の壺が割られるシーンも流れますが、ここに江戸時代のブルジョア感が滲んでいますね。

日本史上、陶磁器は資産のバロメータであり、『光る君へ』の平安時代中期、『鎌倉殿の13人』の鎌倉時代では、上流階級の人物がこれみよがしに使っていたものです。

藤原兼家宅で背後の棚に並んだ陶磁器は圧巻でした。

室町幕府は日明貿易を行い、中国産の陶磁器が武士のおもてなしには欠かせないというルールを決めます。

実際それが武士の慣習となり、将軍も大名も、高い中国産陶磁器を集めるようになったのです。

町人もこうした陶磁器を欲しい。しかしさすがに手は出せない。となると国産で似たようなものを買うようになります。

日本と交易しているオランダにとっても魅力的な産品でして、これに目をつけた平賀源内も、陶磁器の改良生産に取り組んだことがあります。

てなわけで、ここで割られる壺も、そんな田沼時代の象徴かもしれねえわけだな。

壺の持ち主である商人が「私の家にもついに唐様(中国風)の壺が置けたヨ」とニコニコしながら眺めていたかもしれねえ。

それがこんなことになっちまってよ!

破壊と盗みはもう止まりません。新之助のいうことなど誰も聞かなくなってしまいました。

※続きは【次のページへ】をclick!