こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第29回江戸生蔦屋仇討】

をクリックお願いします。

アップデートなきリブートは大ゴケ一直線ですぜ

山東京伝の原稿が仕上がったようで、耕書堂ではぷかぁ〜っと煙管を吹かせています。

この新作は何がなんでもヒットさせねばならないッ!――そう考えた蔦重は、他の作家連中に試し読みをさせます。

金々先生のリバイバルですから、導入部は「邯鄲の枕」をなぞっています。そして江戸ではしゃぐアホセレブがやりそうなネタをなぞっていくようですが……。

太田南畝評価では「上々吉」で「極」はつかねえってよ。

読み合わせをしている隣の部屋では、次郎兵衛がつよに髪を結わせていました。

どこからいるのかと蔦重が聞くと「その話を知っている」と返してくるだけでなく、「俺が出したネタも入っている」ってよ。

蔦重は「目ばかり頭巾」ネタは入れてねえはずだと驚いています。

しかし、次郎兵衛がこういうというこたぁ、江戸っ子も「二番煎じだナ、読んだことあるぜ」となりかねない。

蔦重が腕組みして考えているのに、京伝は喜三二と吉原に行く話をしています。

蔦重はおていさんの感想を聞きます。

どこが面白いのかわからない――彼女はそう酷評しました。

田舎出の若者が江戸で騙される。しかも主役は世慣れていない。新之助も「一旗あげようと江戸に出てくるのも引っかかるな」と続きます。

このころ江戸に出てくるのは飢えた流民ばかりであって、新之助がうつせみに夢中になっていたころとは、世相が違うんですね。もう金々先生みたいな若者は見かけなくなったとか。

こりゃ今でもあるあるじゃねえか!

原作が古い作品を、舞台を現代に近づけることで、世相に合わなくなって失敗するパターンだ。

バブル期のヒット作を現代版でリメイクすると……

「そもそもOLって概念が死語なんだけどよぉ。役職もつかねえ社員が都内のこんな部屋に暮らせるだけ給料もらってるわけねえだろ! そもそも正規? 派遣? 奨学金返済は?」

そう突っ込まれて、リアリティの時点でコケるやつだぜ。

大河でもありましたね。

『江』は『篤姫』、『いだてん』は『あまちゃん』の再来狙いが露骨だった。

『どうする家康』も、スタッフキャストが一致するからと『平清盛』のファンが放送前からやたらとはしゃいでいて、あっしは正直むしろ不安でならなかったもんでぇ。

んでヨ、ありゃコンセプトが「神君家康っていうけど、今時の俺らみたいな等身大の男、エロ大好き!だったかもしれないよw」だと思う。初回冒頭から、戦場から逃げ出す無様な家康が描かれたもんだ。

でもロシアのウクライナ侵攻が始まったご時世に、そんな戦場での悪ふざけで笑えっかよ。

そういうアップデートできない中高年による駄作死屍累々は、今でもよくある現象だぜ。ほんとうに今年の大河は学びがあるな。

そんな期待を背負いたくない山東京伝

蔦重は一からやり直しだと宣言します。

「蔦重の言った通りにした」と引かない京伝。

大枠は入れ替えず、小ネタやうがちを今様に入れ替えた、つまりはマイナーアップデートしたってことですね。

蔦重は、そう言ったことは認めつつ、それじゃよろしくねえならやり直すとのことです。京伝は素人の評価だと切り捨てようとしますが、世のほとんどは素人だと返す蔦重。

素人も面白え、「通」も唸るものにしてえんだと。そこまでしねえと大当たりにならないと言い切ります。

蔦重が南畝に意見を求めると、せいぜい「ウフフ」で、「ガハハ」ではないと言い切ります。

「俺、降ります、蔦重さん。へへ、俺には荷が重い」

そう言い出し、去ってしまう京伝。

蔦重は「扇屋の花扇ではどうか?」と持ちかけるものの、京伝は扇屋にはもう敵娼(あいかた)がいるそうで、大先生方に任せると出て行きます。

彼には引け目もあるかもしれません。南畝も春町も武士ですので。

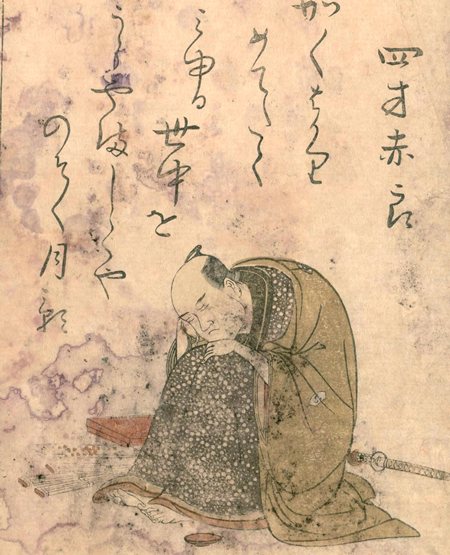

大田南畝(四方赤良)/国立国会図書館蔵

後半に出てくる曲亭馬琴なら「あの人は教養がないんですよ」とぶった斬るかもしれねえ。武士出身でない京伝は、そういう点がやや落ちます。

馬琴は「俺以外は全部ダメ!」思想の持ち主なので話半分にしておいた方がよいかもしれませんが。

ともかく「ここは、俺に任せてくれ」と春町が言い出しました。

蔦重は誰袖のための仇討ちを諦めきれません。耕書堂で店番をしつつ、あの男の絵に目を落としています。

すると鶴喜が来ました。

「その絵、ちょいと佐野様に似てますよね」

なんと鶴喜は一度会ったことがあるんだとか。蔦重も、土山宗次郎の宴席にいたことを思い出しました。

鶴喜は、蔦重と京伝が喧嘩別れになったと聞き、何か手伝えないか?とやってきたんだとか。

蔦重は、佐野のことを聞き出します。

彼には大勢の姉がいて、真面目な人柄で、苦労を重ねてきたのだとか。気の毒では笑えないと気づく蔦重です。

春町は京伝は同類、努力型だと見抜いていた!

京伝が、春町と喜三二と向き合っています。

三味線を弾いてますね。煙管の扱いといい、三味線といい、どこまでも江戸男モテテクを習得している奴だな。

そこには小股の切れ上がったつやという美女がおり、茶を出して出てゆきました。

なんでも京伝のイロらしく、本人は「戯作やってモテてりゃいい」とリア充自慢をしています。ヒットとかどうでもいい。机にかじりつくなんてゴメンだとよ。

喜三二が俺もそうだと笑って同意。

京伝の家業はどうなっているのか? というと、戯作者としては山東京山と名乗る、しっかり者の弟がいました。

兄と弟で歳はそこまで離れておりませんが、活動時期が異なるため『べらぼう』に出番があるかどうかは不明。

するとここで、黙って聞いていた春町が立ち上がって隣の部屋に入り、大量に積まれていた書き損じをぶちまけます。

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用

驚く喜三二。

慌てる京伝。

春町は苦労して書いている証拠の書き損じを京伝に突きつけてきます。

「そりゃァ、これ以上苦労したかねえよなぁ。こんだけ苦労して書いてたら。見栄を張るな、お前は俺の仲間だ。机にかじりつき人から見たらどうでもよい瑣末なことにこだわり迷い唸り、夜を明かしてしまう手合いであろう」

否定するも動揺している京伝。

「俺は喜三二さんの手合いでさ」

泣きそうになってそう言うと、春町は否定します。

「ちがう! お前はこちらの者だ、来い。来い!」

「いやだ、いきませんよ!」

逃げ出そうとする京伝を春町はヒシと抱き寄せます。

この場面は素晴らしい。覚えておいてください。春町先生と似たタイプでめんどくさいものの、容赦がまるでない。

そんな馬琴が後半、春町を襲います。

なお、馬琴曰く、京伝は死の直前まで遺作を全力で書き続け、まるで討死を遂げたようなものだとか。創作に情熱を注ぐ人だったのですね。

※続きは【次のページへ】をclick!