こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第29回江戸生蔦屋仇討】

をクリックお願いします。

誰袖の笑顔がまた咲いた

「こんな駆け落ち!」

誰袖がようやく笑い出しました。

彼女の笑顔を見て満足げな蔦重。ようやくあの花が咲くような顔が戻ってきました。

「笑ってっからよ。お前、笑わなくなったじゃねえか。俺ができる仇討ちは、佐野が奪ったお前の笑顔を取り戻すことなんだよ。俺にはこれしかねえからな。こんなもんで気が済むとは思わねえけど、呪うのはやめにしねえか? このままだと志げさんが先いっちまうからヨ」

そう言われ、誰袖は胸のうちを打ち明けます。

「死ねないのでありんすよ」

何度も何度も跡を追おうとしたけれど、いざとなると恐ろしい。人を呪い、呪い返されれば一挙両得だと思っていたとのこと。

「お前はどこまでもお前だ」

蔦重はしみじみと言います。

「許してくだりんすかねえ、雲助さまは。あとすら追えぬ情けないわっちを」

そういい、木に咲く花を見て、立ち上がる誰袖。

「許すっておっしゃってんじゃないですか」

「おう、そんなお前だからとびきり好きだって」

そう志げと蔦重に言われ、いたずらっぽく誰袖は志げの尻を叩きます。やっと誰袖が戻ってきました。

「次はいつ、お越しになりんす?」

そう微笑みます。

天明5年(1785年)、『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』は空前の大ヒットとなりました。

世のトレンドは、佐野大明神から仇屋艶二郎に変わったそうで。

田沼意次もこれを読み、粋な仇討ちだと満足げです。

さらには、流行に敏感な松平定信も手にして、こう呟いています。

「仇……」

MVP:山東京伝(北尾政演)

『べらぼう』を見ていると、役者はすごいと思うことがたびたびあります。

「イケメンが演じているのに、そうは見えない役」というのもそのひとつ。

具体的に言うと、次郎兵衛と山東京伝ですね。

確かに京伝は、煙管の吸い方や三味線の扱いが江戸前の美男になるところがすごい。

今回は艶二郎がさらにアホさを上書きしてきました。メイクさんの努力にも感服するばかり。たとえどれだけ美形でも崩せるもんなんですね。

それだけでなく今回の山東京伝は「モテることはそんなに偉いのか?」というところまで到達しました。

昨年と比べると『源氏物語』のころから随分と現代に近付いてきているとも思えます。

平安貴族にとって好色とは生き方であり、それだけでひとつの価値観です。

『源氏物語』もじっくり読めば光源氏はなかなか下劣ですし、どうしようもないとはいえ、紫式部の筆は一応は褒めているわけです。

それが江戸中期、近世に到達すると「モテを求めるってバカじゃねえの!」と笑いを取れるようになった。

現代の価値観にかなり近づいてきていると思いやすぜ。

今回見ていて連想せざるを得ないのは、これまでの人生で見てきたものも、今もSNSで流れているものも含めて、「モテ」を肯定する馬鹿馬鹿しい価値観のことでさ。

今なら、こんなかんじのやつな。

さっきエレベーター乗ったら、べらぼうにイイ匂いがして思わず「何の香水使ってるんですか?」って聞いたら山東京伝ブランドの鬢付油使ってたw

とかなんとか、ヘアオイルやら香水の広告に誘導するヤツですね。

以前香水の本を読んでいてみかけた「誰もが好きな匂いについて聞かれるけど、ベーコンじゃないのかと返すしかない。そんな香水はない」というような文章を覚えていますんで、アホくさくなってくるんでさ。もうああいうのは、見かけるだけで虚しくなりまさ。

結局、平安時代のように、人間性云々以前に血統でモテが決まるようでなくなったらば、その隙間に何が入り込んでくるか。

マーケティングとか、誰かの戦略とか、そういうもんじゃないですか。

ならば笑ってやって正解でしょう。

山東京伝もそんな浮世の風に流される、気楽な男ぶりたいように見えます。

けれども彼自身の中には納得できる創作を求めるゆるぎない魂があって、それが光が差し込むと反射しだす。

そういうときの山東京伝は、無茶苦茶いい男に見えます。

笑って書きてえと言い出すその瞬間、彼は燦々と輝きます。

人間の持つ光を見せてくれる山東京伝――この軽薄パリピは、人とは何かを教えてくれました。ありがた山です。

山東京伝/wikipediaより引用

総評

難所を超えましたね。

ぼかされていましたが、山東京伝は佐野大明神ものを出しています。

ただ、それより『江戸生艶気樺焼』が上書きするように売れたことは確かですし、「仇」が主人公の名前に入っていることですし、そこをうまく活かした作りだと思いやすぜ。

佐野大明神は全く消えたわけでもなく『有職鎌倉山』という作品が上演され続けることになります。

田沼意次といえば賄賂というマイナスイメージも、長いこと残り続けました。

そういう印象すらこのドラマで上書きされるのだから、たいしたものでしょう。

幕政パートも見逃せませんね。

あまり時間を取れないと思う中、ぎゅっとコンパクトに詰めてきています。

実は江戸市中の出版と政治は距離が近いものでした。蔦重の没後はより関係が深まるとも言える。

ナポレオン戦争、フランス革命、阿片戦争といった、絶対に隠したい情報が漏れてしまい、それをなんとか出版する根性ある者が出てきます。

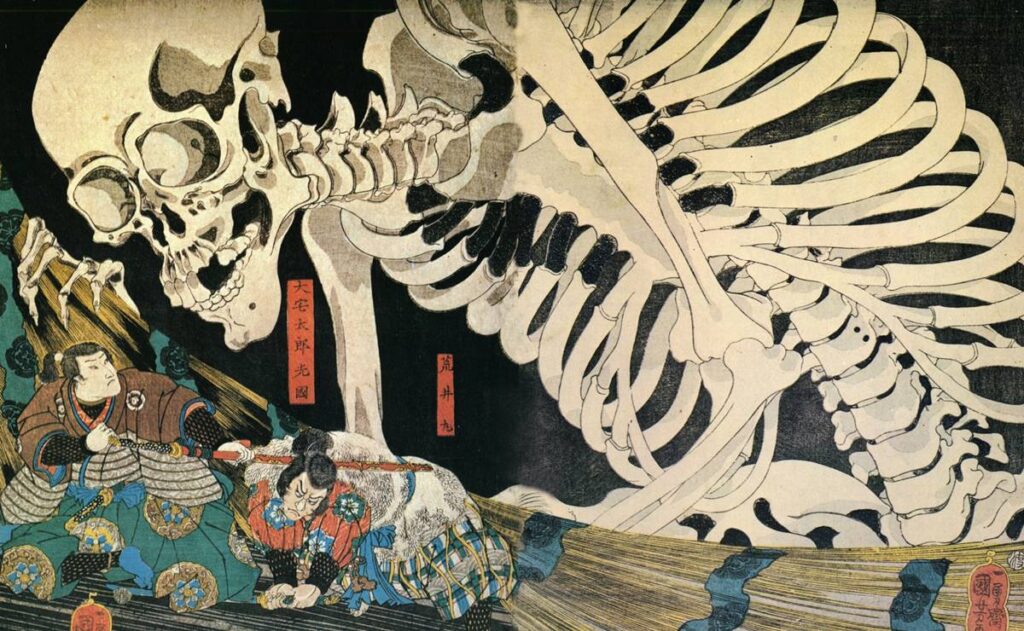

蔦重の没年に生まれた絵師である歌川国芳は、幕府が隠したいギリギリの情報を踏まえて描き、ヒットを飛ばしてきます。

こうした江戸時代人の情報網への関心を抜きにしては、日本の近世近代史を語ることはできないのではないか――その点、今年の大河ドラマとその関連番組は素晴らしい挑戦だと思います。

今回は、亡霊を成仏させてくれた効果もあると思います。

それは大河にぶち込まれる、唐突なラブコメ、モテ要素という亡霊でえ!

視聴者だって散々文句言ってきたじゃねえですか。

どう考えても政略結婚の主人公が、暴れ馬を止めるヒロインと偶然出会う場面がしょうもねえとか。

ヒロインが木登りして落ちるようなおてんば描写がうぜえとか。

大河の歴史を見ておりますと、どうも「今どきの若者にウケるようにしないとな!」と、定期的に美男美女とラブコメをぶち込んでくるんですね。

トレンディドラマなんかの流行が関係あるようで。

民放ドラマのウケる要素を大河にぶち込むんだけども、そういうのやりてえなら山東京伝主役にすりゃよかったんスよ。今回のおかげでそう言えます。

あれは効果あったのでしょうか。ラブコメが苦手だから時代ものの殺伐としたドラマが見たい層にとっちゃ、ただのノイズじゃないですか。

浮世絵だって「歌川国芳の武者絵が欲しいぜ!」って思っている江戸っ子は、美人画には目もくれず、絵草紙屋でもそちらを目指すはず。

そういう連中に美人画を買わせようったって、余計なお世話でしょ。

ユニクロで国芳Tシャツを見ていたら「こっちの矢沢あいコレクションにしよう」と言われても、ただの迷惑ですよね。

歌川国芳『相馬の古内裏』/wikipediaより引用

大河にラブコメは別にいらねえ!

それなのに、大河ラブコメ路線の弊害は、今から十年前に極められていったんだ……思い出したくもない、記憶から焼き消したはずの過去の大河ドラマが亡霊のように浮かび上がってきたぜ。

その亡霊を紹介させてくれ。厄払いなんだ!

まず、一体目は『花燃ゆ』。松下村塾を描く上で、どういうわけかおにぎりを握る吉田松陰三女をヒロインにしたドラマだぜ。

説明しているだけで頭痛がすらあ!

あれは今にして思えば、モテウォッシングですかね。テロリスト養成所という側面を持つ松下村塾を、ラブコメでごまかそうとしたように思えるぜ。ごまかせてなかったけどな。

二体目は『西郷どん』。

男にも女にもモテモテである西郷隆盛というコンセプトを掲げていました。いま思い出しても気が遠くなるくだらなさだけどよ、一体何がしたかったんでえ?

三体目は『青天を衝け』。

渋沢栄一はイケメンでもなく、どちらかといえばボンボンが金で女を買ってモテモテ気分を味わっていた、リアル艶二郎タイプなんだけどな。

生まれた時代が天保という、幕末に活躍する世代ど真ん中だったつうだけで。ああいう主人公の幕末ものをやられても、どう思えというんだか。

そして四体目は『どうする家康』。

あれもモテがノイズだったな。

マザーセナことメインヒロインが目立つ理由として、徳川史観からの脱却だのなんだの言い訳を並べてたけど、文春砲で主演が相手役となるべく長い時間過ごしたかっただけ疑惑が暴露されていた。

大坂の陣すら、家康がまるで秀頼に対し「俺よりパリピでモテる若造は許せない!」と怒りを燃やしているような作りだったからな。

はい、亡霊の紹介は終わりだ!

こんなしょうもないモテの呪縛にとらわれていた作品でも、大河ドラマは世間に影響を及ぼから厄介です。

吉田松陰の妹で一番重要なのは長姉なのに、三妹が『ライズ・オブ・ローニン』に出てくるし、渋沢栄一の子ども向け伝記漫画はイケメンにされているし、洒落になってないんですよ。

ちなみにもうひとつ突っ込んでおきますと、ヘテロラブコメは水増しするのに、それ以外の愛を大河は削除しがちでしたよね。

それがもうこれからは「ラブコメやりたかったなら江戸中期でよかったじゃねえか!」で返せる。

世間ではアロマンティックやアセクシャルも認知されてきておりますし、これが世間の流れだと思いやすぜ。

もうそういう時代じゃないのに「若者にはラブコメがウケるんだナ」だの、「若者相手にエッチな話をしたらウケるかも」だの、そういうのは鬱陶しいだけなんです。

いつまでも自分が若い頃のネタをリサイクルするもんじゃないすね。学びの多いドラマだ。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?

続きを見る

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

曲亭馬琴は頑固で偏屈 嫌われ者 そして江戸随一の大作家で日本エンタメの祖なり

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト