こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第30回人まね歌麿】

をクリックお願いします。

世間様を喜ばせることが絵師の務めだ

耕書堂では蔦屋重三郎が、歌麿売り出し計画を進めています。

「人まね歌麿」という名が売れたということはチャンス――蔦重はそんな風を感じているようで、ついに歌麿の絵を売り出す時が来たと、プロデューサーとして言い出します。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

歌麿は野心がなく、「ならではの絵」なんて別に描きたくないと返します。

絵を描く。飯を食う。それで十分なんだとよ。

それでは小さい、お前ならいける! 俺がいかせてみる! 蔦重の野望は止まりません。

歌麿は戸惑う幼児のような顔をしていますが、蔦重はさらに話を続け「重政先生も歌麿は画風が読めない、見たいと言っている」と発破をかけます。

「絵で、世間様喜ばすのが、絵師のつとめなんじゃねえのか?」

蔦重はそう言い切るのですが……この言葉がこの先、歌麿を縛ってしまうのかもしれない。

「わかったよ」

そう歌麿が答えると、前途を祝して蔦重は盃に酒を満たすのでした。

では何を描けばよいのか。歌麿がそう問いかけると、蔦重は何でもいいと返す。名所絵。美人絵。芝居絵。何でも錦絵にするってよ。

「じゃあまずは、耕書堂主人図とか」

そうどこか甘えるように語りかける歌麿。心底好きなのが、目の前にいる蔦重なのでしょう。

蔦重は、ふと何か思いついたようですが、それは何かと歌麿に問われると話を逸らします。一体なんなんだよ。歌麿がさらに「遠慮されるのがいっちやなんだけど!」というと、蔦重は覚悟を決めてこう言います。

「んじゃ、枕絵ってなぁ、ねえか? 名のある絵師ってなぁ、面白え枕絵を残してる。表じゃ流さない分、自由にやれるし、枕絵から名を成した絵師も多い。ああ……忘れろ」

そう言われて戸惑う歌麿をみて、蔦重は悔やんだように言います。

「ああ、忘れろ」

ま、新婚の蔦重と歌麿が同居していることなんか踏まえたら、ひでえ話だと思うぜ。

「……やる。描きたいもんなんて別にねえし、それに何か、やらねえといけねえ気がする」

歌麿は覚悟を決めたようにそう言います。

「おっし! んじゃ目一杯助太刀させてもらいますぜ、歌麿先生!」

蔦重はそう言われて膝を打ち、かくして話は進められてゆきますが、果たしてどうなることやら。

枕絵はまたの名を笑い絵という

蔦重は早速、須原屋から借りてきたという春本コレクションを持ち出してきます。

『光る君へ』でこうした絵は当時の現物が残っていせんでしたが、江戸時代のものはいくらでもありますね。

須原屋はなんでもかんでも集めるのが好きなので、大量に持っているとか。

実のところ偉いお殿様もそうで、殿のコレクションを調べると、場合によってはこうした絵がどっさり出てくる。

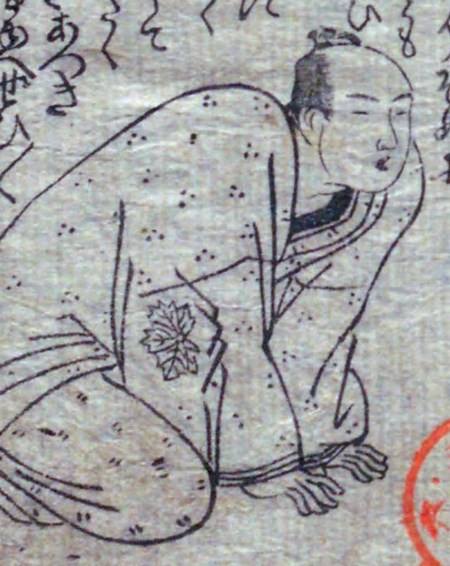

歌麿が吹き出しているのは、鈴木春信『風流艶色真似ゑもん』ですね。小人の真似ゑもんが覗き見する趣向ですな。

鈴木春信『風流艶色真似ゑもん』/wikipediaより引用

歌麿は改めて枕絵のバリエーションに感銘を受けていると、蔦重も「笑い絵」というくらいだから噴き出しちまうようなもんもあると解説します。

情を煽るもん。話仕立てのもん。ここでは出てこないけれども、人体解剖の知識を入れたものだとか。蛸と絡むとか。まあ、何でもありですよね。

そして出たばかりの鳥居清長作品を見せています。

「こんな形でもいいんだ」

ますます感心してしまう歌麿に、表に流れねえ分だけ自由だと言い切る蔦重です。

「心のまま。わがままに描けるってことだ」

「心のまま……」

そう蔦重が綺麗に締めましたが、実はこれって現代にも通じますよね。

例えば広告がエロいと認定されると炎上したりします。あれは別に、SNSでフェミニストが指摘するから悪いわけじゃない。表に流れないならどんだけ自由にエロくしてもいい。

それが広告といった表に流れるものでやるから規制されるわけで。要はレイティングであり、それこそ江戸時代から攻防はあったんですね。

「じゃあ、お前はどんな女が好みだ? そいつと、どこでどんなことをしてえ?」

「あのさ、蔦重。こういうもんは打ち合わせて描くようなもんじゃねえだろ」

「そうか?」

「まず一人で考えたいから、出てってよ」

蔦重に問われ、困惑する歌麿。

同じ義兄弟でも、次郎兵衛ならスラスラとお気に入りの状況を語れるのでしょうが、歌麿はそうではありません。

歌麿は蔦重が出ていったあと、男色の枕絵に目を留めます。それから宙を見てこう言います。

「女……好きな、女……」

すると彼の脳裏に浮かんでくる「女」は……あの母親でした。

「私を描いて、名をあげようってのかい? 殺しただけじゃ、飽き足らず?」

そう白い顔をした彼の母が、部屋の一隅に座り、そう語りかけてきます。

ゆっくりと顔を向けてきた相手に、歌麿は怯え、後ずさり。

「おっかさん……消えろ!」

思わず硯を投げつけます。

心と向き合うことで、彼のおぞましいものが出てきてしまったのでした。

見たくもないものが見えてくる

歌麿は部屋に篭り切りで、飯にもろくに箸をつけずに挑んでいるようです。

つよが「歌の部屋で食べようか?」と言うと、蔦重は慌てて止める。

「一世一代の絵に取り組んでんだ、邪魔すんじゃねえよ」

ていは一世一代の絵とはどんなものか。

「一世一代の絵ですよ、言葉にゃできねえような」

よくわからん答えを返す蔦重。曲亭馬琴が書いた通り、彼にはあまり教養がなかったのでしょう。

ていは納得したのか、していないような顔で「それは楽しみですね」と返します。

歌麿は筆を持ち、紙に向き合うものの、眉間には皺が寄っています。その背後にはヤスとおっかさんが取り憑いています。

「ふ〜ん……これが人殺しの絵か」

「へへへへへ、こりゃ俺を殺した時の絵かい?」

「おおさすが、うまいうまい」

歌麿は苦しげにうなり、絵をぐちゃぐちゃと塗りつぶしてしまいます。

ここはメイクも照明も効果が抜群で、浮世絵の幽霊画が動き出したように見えます。素晴らしい映像美ですね。

月岡芳年『月百姿 源氏夕顔巻』(左)と中判錦絵揃物『百物語』「さらやしき」葛飾北斎/wikipediaより引用

蔦重が飯を運んできても、障子越しにまるで物怪がいるようにすら見える。

軋るような声で歌麿が「そこ、置いといてくれ!」と返します。

そんな歌麿を気遣い、話をしないか?と蔦重が提案すると、それを拒み、自身と向き合うしかない。

しかし飯を食べておらず、女中のたかも不安そうにしています。蔦重はそれでも「入れ込んでいるからだ……」と強がりますが……。

「これを知る者は、これを好む者にしかず……と申します」

おていさんがそう言うのは『論語』です。

ただ知っているだけの人は、楽しむ人には敵わない。

そういう意味であり、要するに、歌麿は楽しんでいない、期待に応じるためだけに向き合っていると言いたいわけですね。

「だから、入れ込んでんだって言ってんだろ! 何かを生み出す時ってなァ、苦労すんのは当たり前なんだよ」

日本橋の旦那らしさを吹き飛ばし、そう語気を荒げてしまう蔦重。

彼なりに、自分が苦しめているという意識があるのかもしれませんね。

そして怒鳴ったことを素直に謝ると、ていも「何も知らぬ素人が刺し出口を申しました」と返します。

これがなかなか痛い返しで、実は蔦重も絵のことをそこまで知らないと思うんですよね。

すると歌麿が出てきて、外へ出かけてゆきます。

※続きは【次のページへ】をclick!