こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第30回人まね歌麿】

をクリックお願いします。

歌麿を売り出す時が来たか

北尾重政にそう言われ、思わず蔦重がハッとします。

それまで金儲けのことで頭がいっぱいだったろうに、思考に沈むような翳が顔に浮かびました。

重政曰く、なんでも「人まね歌麿」と噂になっているんだとか。

「人まね歌麿? ほんとにそう呼ばれてんですか?」

顔を輝かせ、重政に尋ねる蔦重。

「こりゃ、時が来たか……」

そう呟いたところへ、その歌麿が来ます。声をかけられても今忙しいとぼやく歌麿。

「お前、狂歌絵本やんねえか?」

そう声をかける蔦重。北尾重政そっくりな絵でやるんだとよ。

蕎麦を食べる江戸の町民・北尾重政作/wikipediaより引用

背後をふら〜っと気楽に歩きつつ、羊羹を食べている重政先生が実によい江戸っ子ぶりだねぇ~。

柝(き)の音がテテンと入り、場面が名物の浮世絵風イラストとなります。

店先に並んだ錦絵。微風にたなびく暖簾。羊羹を食べている重政。そして手前の蔦重と歌麿。

実に風情ある絵です。

仕事の早い蔦重は、重政そっくりな歌麿による狂歌絵本を作り上げたようです。

それをすっかり常連になったらしい三浦に紹介している。

蔦重としては「人まね歌麿」を三浦にも広めて欲しいようです。

すると「狂歌を載せたい」と話し始める三浦。こりゃ相当なファンだわね。

蔦重はズズイと近寄り、入銀金一分と営業トークを始めます。

三浦様なら一首といわず、二首、三首と勧めている。

この有料エントリシステムは、まだ日本にあると思いやすぜ。

なまじ伝統ある書道なんてなァ、習う会ごとに昇段試験なども有料でルールがあったりしますね。名を挙げたけりゃある程度課金しなきゃいけねぇ。

『べらぼう』は随所に今に続く日本の伝統や慣習を散りばめてますぜ。

耕書堂の店先にはズラリと売り物が並べられている。

カチッとした楷書で『光る君へ』のかな書道とは全く異なっていますよね。

浮世絵も「武者絵」があることがわかります。庶民が大っぴらに支配階級である武士をモチーフにしても通るのが江戸時代。

ただし、これにもルールがないわけではないことを頭の隅にでも入れておいていただければ……。

溜詰どころか、ガナリヅメだとぼやく意次

明けて天明6年(1786年)、溜間には松平定信がやってきました。

この溜間に入ること、つまりは「溜詰」となることが江戸時代における政局中枢への参画です。

これまでは、せいぜい確認程度だったのでしょう。

定信はズケズケと直言してきます。

『光る君へ』の「陣定(じんのさだめ)」と比較すると、日本史における政治の進化が見えてきますね。

平安時代よりシビアであり、定信は、藤原実資のような立ち位置です。

実資がだいたい空振りであしらわれていたのに対して、定信の意見はぶつかりあって火花を散らしております。

科挙がない日本でも、江戸時代ともなれば官僚による談義で政治が回っていたことを示す重大場面ですね。

大河ドラマでは戦国幕末が人気ですが、政治の仕組みを見たいとなれば、実は太平の世である『光る君へ』や『べらぼう』のほうが生々しいんですね。

定信は意次の提案した拝借金に、正面切って反論するわけではありません。

回り道とばかりに財政逼迫の折、新規船舶まで作って蝦夷調査とは何事か?と言い募ります。

定信は財政のことを問題視しているようで、意次の狙いはそこだけか?という気もしてきます。

江戸時代に大型船舶建造ができるのは幕府だけ。

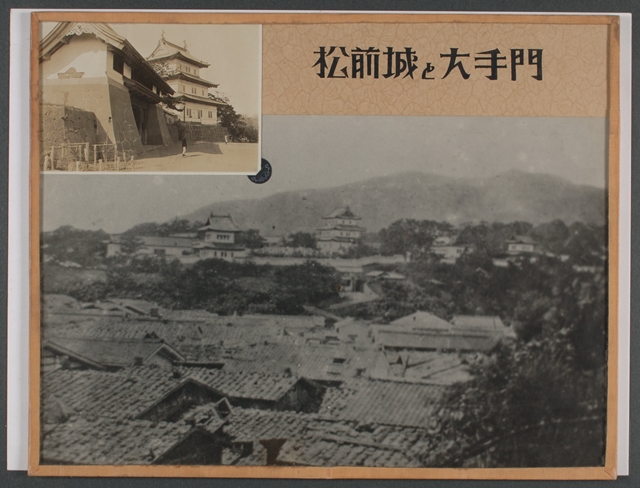

実はこの言葉には、幕府が本気で蝦夷をとらえていることがみてとれる。そりゃ松前藩は冷や汗かくわけですよ。

自宅に戻った意次は、癇癪小僧のせいで一刻(二時間)も絞られたと三浦にぼやいております。溜詰どころか「ガナリヅメ」だと、江戸っ子らしい地口(駄洒落)で嘆いている。

田沼意次/wikipediaより引用

すると松本秀持が「よい知らせ」として、蝦夷でも米が取れると言い出しました。

なんと583万2千石だとか。

当初は金山銀山の採掘を目指していたのが、ここへきて米作りへ転換されてゆく秀逸な場面ですね。

実は田沼意次の蝦夷地政策も、そういう転換がはかられていました。

さて、本当に蝦夷地で米は作れるのか?

前述した通り、稲作は温暖な気候が向いております。もっと北の樺太(現サハリン州)では稲作ができません。

現在でこそ品種改良によって北海道の稲作が可能となっておりますが、当時はどうだったか。

できない――そう断言できるかどうか。

アイヌは耕作しなかったとか、松前藩が禁じていたとか、そういったことも近年の研究では覆されてきています。アイヌの作った田畑のあとは確かにあるのです。

要するに、松前藩の規模や政策では、稲作を展開できなかったのではないか?というのが現状での答えとなりましょう。

松前城と大手門/函館市中央図書館蔵

再び2027年の予習を。

蝦夷地改め北海道の本格的な近代化は、明治以降のように思えます。

しかしそれより前に幕臣やら、その命を受けた開拓者が、函館あたりでテキパキと整備を進めて成果をあげていました。『逆賊の幕臣』では栗本鋤雲の活躍に期待したいところです。

そんな歴史をふまえまして、この蝦夷地稲作計画はなかなか魅力的に思えます。

当初の目的通り金銀採掘と交易促進も、もちろん魅力的ですが、意次が大興奮するのも無理のない話でして、583万石もの石高ともなればご公儀に匹敵するわけです。

秀持は定信に蝦夷地のことを言われたら、これを返せば良いと自信たっぷりに言い切ります。

意次は「拝借金もどうにかしたい」とぼやいています。

と、今度は三浦が狂歌絵本を片手に「入銀システムを参考にしたらどうか?」と政策を提案します。

少しづつお金を出させて、それで本を出し、利益を得る。出資者に利益をつけて返せばよい。そんな融資の発想を持ち出すんですね。

意次は、全国から年貢のように集め、公儀から貸し付けるシステムを思い付きました。

「まさにそれだ!」

三浦が喜ぶと、秀持も微笑みながら同意します。

しかし問題もあります。実際に提案するとなると「黒ごまむすびの会」が黙っておらぬ。秀持がそうぼやきます。

「黒ごまむすび」の会とは?

なぜ「黒ごまむすびの会」なのか?

というと、定信が昼ごはんとして質素な黒ごまむすび弁当を持ち込んだことを契機とし、反田沼派大名、旗本が同じものを持ち込んで集まっているとのことです。

思えばドラマの初回で田沼家には、百川(ももかわ)の豪華な弁当が届けられてましたね。

そんな田沼に対し、定信一派は質素な弁当を食べ、田沼政治の突き上げに余念がありません。

松平信明は、定信が大奥に足掛かりがあるのかどうか、聞いてきます。

大奥への政治工作をしなければならないのは江戸時代の特色ですな。

大奥はいちいち贅沢だ、無駄が多いと言われがちなところ。

定信路線では大奥の支持を得られない可能性が当然あります。定信の取り巻きとしては気になるところでしょう。

そこで定信は考えを巡らせます。

ターゲットにしたのは知保の方でした。

-

知保の方は史実でも田沼意次を憎んでいた?正気を失った彼女は何をする?

続きを見る

大奥について教えていただきたいと頭を下げる定信。

しかし最愛の息子・徳川家基を失った知保には、もう何の力もないと暗い顔をして沈み込んでいます。

徳川家基/wikipediaより引用

唯一気にかけてくれる人物として映し出されるのは大崎。

その大崎も、実は治済の手の者であり、なんという蜘蛛の巣か……とあらためてゾッとされられますね。

聡明な定信ですら、その身に蜘蛛の糸が絡みつくことに気づいていない。彼の目には田沼意次だけが元凶として映っているのでしょう。

田沼への仇討ちを定信が口にしたとたん、知保の蒼白い顔にふと、何かが見えます。

定信を使えば仇討ちができる――今度は彼女の目にもそんな火が灯されたように見えてくるのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!