こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第30回人まね歌麿】

をクリックお願いします。

田沼意次こそ「まとうど」である

新之助とふくの間に男児が生まれています。

この年の夏には「貸金会所令」も生まれました。

各地の大名が領民から金を集め、幕府に納める。その金を、利息をつけて大名たちに貸し付ける。それをのちに領民に利息をつけて返す。そんな金融システムですね。

この仕組みは三浦の提案というのはその通りにせよ、寺社の再建のために信徒が金を集めた事例を元にしたとされています。

それを狂歌絵本の入銀に置き換えたのが、このドラマの妙手でしょう。

歴史劇とはかくあるべし。そう言いたくなるほど素晴らしいアレンジですね。

これを知る者は、これを好む者にしかず。大河にせよそうで、歴史が好きで好きでたまらないスタッフほどあたりを引いてくるもんです。今年がそれでさ。

「貸金会所令」について、溜間で何か意見があるかと求められると、定信は不適な笑みを浮かべるにとどまり、黒胡麻むすびの会構成員が噛み付くように反論し出します。

まずはそうして軽く殴っておいて、定信は理詰めで迫ります。

寺社は本山の許可を得ねばできない。宿場や馬方は間口に応じて途方もないことになる――要はシステムが緩すぎて取り立てなど無理だと、構造欠陥を指摘してきます。

意次は指摘を受け止めつつ、説明することになります。

なんでも先手をうち、いくら納めるか事前に決めておくのだとか。

徳川家治が、田沼意次を「まとうどの者」だと評しています。

徳川家治/wikipediaより引用

彼自身ではなく、父の家重が遺言のようにそう言い残し、田沼意次を重用するように命じたのだとか。

全人と書き、誠実で正直という意味です。

実は家治も、当初はこの言葉にしっくりこなかったとか。それが今では納得しているとのこと。

家治は公儀の金貸しなぞ型破りだけれども、これが今の世の中には合っていると理解しています。

そのうえで、そんな議論を呼びそうな政策を出してくる田沼意次は、自分の保身や名声以上に行く末を考えた誠意ある正直者であると腑に落ちたようです。

「世に正直なのだろう」という評価を聞き、意次は感極まったように頭を下げます。

この水魚の交わりの君臣を乱すように、知保の約束があるという知らせが入ります。

なんでも二人は最近将棋を指しているとか。指しながら家基を偲んでいて、そのことを家治は楽しんでいるとのこと。意次はどこか不安げな顔をします。

「家基は、そなたに似ておったな。実に負けん気が強く」

「私より賢丸様によう似ておられましたよ」

家治と知保の二人が将棋盤を挟んで語り合っています。さらに知保は定信について聞いてきます。

家治が驚いていると、知保は家基に似ているのではないかと導いてきます。

家治もそう促され認めます。

雷鳴が不気味に鳴る中、一橋治済が庭で舞っています。

まるで己が天意を知るものだと言わんばかりに、高い着物を台無しにすることもものともせず、運命の傀儡のように旋回を続ける。

雨を眺め、商売あがったりだとぼやく蔦重。

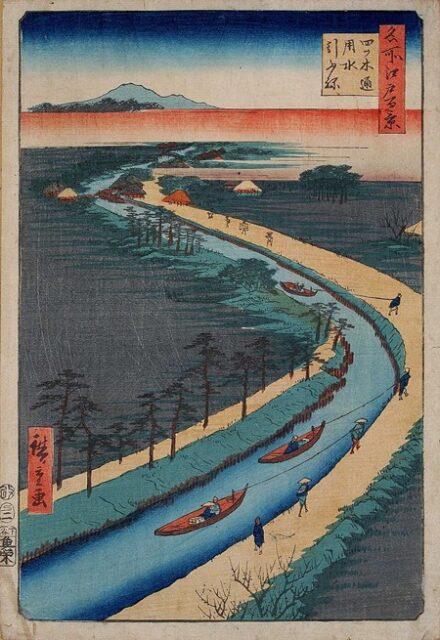

天明6年7月――利根川決壊を招いた豪雨です。

家康以来、暴れる流れに手を焼いていた江戸の街に水が襲いかかる。そんな龍のうねるような雨の中、一橋治済が叫ぶ。

「時が……来た!」

『名所江戸百景』に描かれた葛西用水路(利根川から引かれていた)/wikipediaより引用

MVP:鳥山石燕と喜多川歌麿

このドラマはすげえ!

浮世絵とは何か? 浮世絵師とは何か?

そこまで迫ってきたように思えます。

石燕のもとで筆を握る歌麿は、絵師だけが持つ三つ目で浮世を見て、それを紙に写しとっていて、とても幸せそうに見えます。

残された歌麿の絵は、それは幸せそうに微笑む人々のものがあり、彼は乗り越えで幸福を感じ取って描けるようになったと思える。

今回を踏まえて歌麿の絵を見ると、何かもっと別なグッとくるものが掴めることでしょう。

歌麿の枕絵が海外で衝撃を持って受け止められた理由として、ただの扇情だけではない幸福感や静寂さがあるとされます。

それもこうして迷いつつ、乗り越え、心を映し取ったからではないかと思うと、ますます浮世絵が好きになれまさァ。

ただ、その三つ目に写しとるものが、果たして幸福だけだったのかどうか?

ここでネタバレしつつ書いてしまいますと、歌麿は石燕の元で解毒ができるようで、そうでもない。版元としての蔦重がかけた呪いがつきまといます。

「絵で、世間様喜ばすのが、絵師のつとめなんじゃねえのか?」

今後、歌麿を縛り続けるこの言葉。

浮世絵師というのは市場原理を読み解き続ける現役時代が終わったら、自分の描きたいものを売り上げ関係なく描く、肉筆画ルートに行くのが楽隠居です。

そこへ辿り着く前に売れずにやめてしまったり、あるいは亡くなってしまう人もいる。

歌麿は、あれだけ売れたならば、このルートへ進めたはずなのに、江戸市中に売り出すための浮世絵を一生描き続けたのですから、これが呪縛のように思えてきます。

そして歌麿は、このさき東洲斎写楽を売りに出す蔦重を目の当たりにすることとなります。

東洲斎写楽『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』/wikipediaより引用

写楽の正体は、能役者である斎藤十郎兵衛でもう決着済みです。『べらぼう』もそこでのサプライズは特にないと思われます。

ただ、別の謎が積み残されることがこの時点でもう、見えてきています。

写楽は消えたわけでもなく、売れないから打ち切りになった作家のようなもの。

浮世絵そのものに業を感じていたわけでもなく、売れなければやめる。そんな版元の商品であったことがわかるキャリアといえます。

取り憑かれたように、絵筆を通さなければ浮世を見られないとばかりに描き続ける――業の深い絵師とは異なるわけです。

このドラマの歌麿は、業の深い絵師です。

浮世絵師を代表して、業を背負い込んだように見えます。

そんな彼を演じる染谷将太さんの黒い瞳は吸い込まれそうなほど、深く、黒々として見える。

横浜流星さんも、その闇の深さに怯んだように見えることがある。

蔦重も、その業を理解していると思ったら、商品として写楽を売り出し、失敗する。

そんな様をみて、繊細で業の深い歌麿の心は、どれだけ傷つき、砕け散ってしまうことでしょうか。

そのことを思うだけでもあっしの胸は今からもう、つらいんでさ。

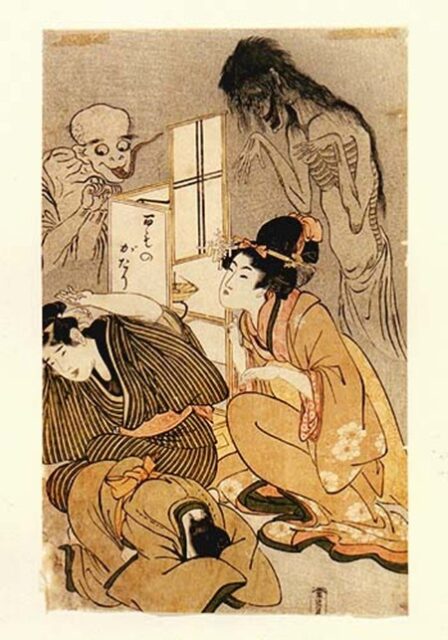

喜多川歌麿『百物語』/wikipediaより引用

総評

浮世絵鑑賞者のメンタルまで破壊するほど、このドラマはすげえことに毎回つっこんできますね。

よい時代劇は、その時代にあった因習や迷信を否定したり、現代人目線でぶった斬るのではなく、正解が何か曖昧なままでこちらに見せてきます。

今回はまさに、そんな幽明そのものの世界でした。

歌麿が見るおっかさんとヤスの幻は、夢か現か、わからなくなる。

石燕の語る「三つ目」とは何か。そこに科学的な説明は入らないまま、話は進んでゆく。

浮世絵とは実に不思議なもので、絵師はどんな目で浮世を見、何を紙に描こうとしていたのか、わからなくなることがあります。

ただ売れるものを送り出せばよい。そう思っていただけなのか。

浮世に漂う妖気やなにやら吸い取って、描いてしまったのではないか。

そう困惑させられる気持ちまで、ドラマに落とし込んできました。ドラマがここまでできるとは思いませんでした。蔦重主役の大河ドラマを見られて本当に幸せです。

そしてこのドラマは、浮世絵のその先にあるものだと確信できます。

筆でなくなった、静止画でなく、動いている。そういう違いはむろんあるけれど、まるで浮世絵を動かそうとしてたどり着いた境地ではないかと、今回はしみじみと思いましたぜ。

光の調整が素晴らしく、闇の中で浮かぶような白い人の顔や、輝く衣装が実に美しい。

絵師たちが追い求めていた美に近づく試みを、このドラマの作り手もしているのではないかと心が躍ります。

スタッフが重なるドラマ10『大奥』からこれは感じてきていたことです。

このドラマは純粋に美しい。美しいものは魅力的。江戸時代の美が何か、このドラマは表現できておりますな。ドラマだからこそ、絵師の業まで描きこんできましたな。

田沼意次が徳川家治から「まとうど」と絶賛された場面も印象的です。

田沼は己の悪評をものともせず、世の中を前に進めるために、政策を通そうとします。

『べらぼう』も、テーマからして大変なんですよね。

江戸中期を描こうとすれば、吉原に絡んだ文化芸能は避けて通れない。

でもそうなると、性的搾取といった目線は付き纏います。

今年の大河はスタッフキャストへの罵倒もなかなか酷い上に、「見る価値なし」と断言した上で罵倒している声もSNSで見かけます。

でも、そんなことを気にしていたらできないことはある。

それを乗り越える強さを毎回改めて感じてもいます。

紛れもなく今年の大河ドラマは、傑作ですぜ。毎週その思いを新たにしまさあ。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』片岡鶴太郎演じる鳥山石燕~史実でも歌麿と蔦重を繋ぐ重要人物だった

続きを見る

-

知保の方は史実でも田沼意次を憎んでいた?正気を失った彼女は何をする?

続きを見る

-

徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍

続きを見る

-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗

続きを見る

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト