こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第34回ありがた山とかたじけ茄子】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

松平定信のメディアコントロール術と思想統制

「黒ごまむすびの会」から順当に出世した水野為長は、松平定信に擦り寄りながら読売を提灯持ちにした妙策を褒めちぎっています。

もう吉宗の孫を超越して、生まれ変わり扱いまでされているんだってよ。

その水野から定信が受け取った紙には市中の噂――生の情報がぎっしりと書き込まれていました。

完璧主義で猜疑心旺盛。

ともかく情報集めに余念がない定信は、ある噂に目を留めます。

「私が賄賂を送り、老中になったのであろうと言っておるこの者……素性を確かめておけ」

定信がそう命じると、障子が開き、庭先で数名の男女がうずくまって待機していました。

「聞いたか」

無言で立ち上がり、去って行く“影”たち――隠密同心でやんすね。

ネタとして面白いので、正義を守るダークヒーロー扱いをされ、『大江戸捜査網』シリーズにもなっておりますが、果たしてそう言うものなのか。本作には、知識を訂正してくる役目があるかもしれません。

ついでに、ちぃと補足でも。

日本では明治以降、日本史を無理やり西洋史へ近づけようとし、その弊害が今にまで祟っているのではないでしょうか。高校の授業で「歴史総合」が新設されたのも、その修正を計るためかもしれませんぜ。

江戸時代を過小評価する動きも重なってくると、二重の効果でいよいよわかり辛くなってきます。

というのも、吉宗およびその再来を目指す定信政治は、明代をモデルとしていると考えられる点があるのです。

吉宗政治の結果、庶民にまで教育が及ぶ。これは明代初期の政治制度を参照にしている。

もうひとつは隠密捜査網です。

猜疑心の強い明の初代皇帝朱元璋は、錦衣衛という秘密警察を組織しました。

朱元璋/wikipediaより引用

思想統制、逮捕、拷問まで、実に悪名高いおそるべき組織であり、時代劇で出てくる時も、暗く恐ろしい連中として描かれます。

徳川吉宗もお庭番を増やして情報を集めたものですが、定信の場合は思想統制にまで踏み込むのですからタチが悪い。

迂闊な蔦重はそのことにいつ気づくのか……。

定信は、庭から出ていく隠密同心を見送ってから、読売に渡す書状を出します。

「私の世直しの第一歩を記したものである」

そう自信満々に語っておりますが、いいんですかい?

本物の魔物は、足元でなく背後におりやせんか?

隠密を一橋治済の手駒狩りに使う――そんな毒を以て毒を制する方向に向かわないなら、惜しまれることでして。

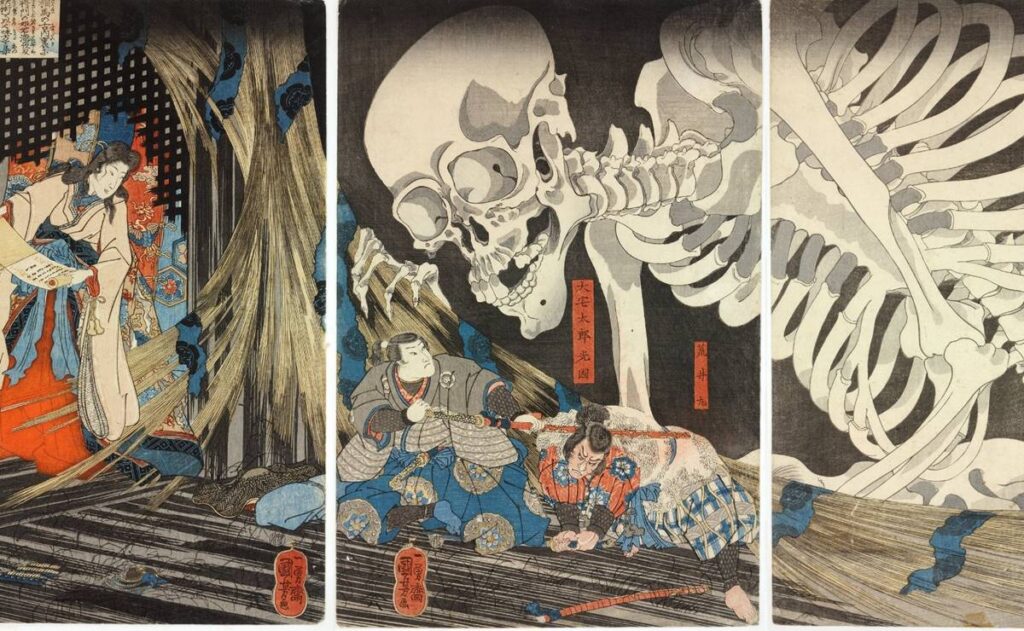

歌川国芳『相馬の古内裏』/wikipediaより引用

蔦重はふんどし野郎が気に入らねえ

耕書堂では、店の前で女将のていが水を撒いています。

するとそこへ2人の男が通りかかり、

「田沼贔屓の耕書堂はもう流行らない」

とせせら笑いながら過ぎてゆきます。

別の江戸っ子たちは、定信が百姓の直訴を駕籠から降りて聞いたと噂――そんな話を聞いて蔦重は相当イライラしている様子。

するとつよが、定信を男前に描いた錦絵でも出せばいいと提案し、みの吉は素性を隠した定信が悪を倒す、そんな暴れん坊将軍じみた黄表紙を提案してきます。

これは何もただの冗談でもなんでもなく、江戸時代の戯作定番がいまだに続いているといえる。

例えば『大岡越前』は、中国の名判事・狄仁傑を主役としたリーガルもの『狄公案』(狄仁傑事件簿)の主役を、吉宗のもとで活躍した名政治家・大岡忠相に入れ替えた翻案です。

「遠山の金さん」こと遠山景元も、江戸っ子の心情を汲み取った政治を行ったことで人気が沸騰し、彼を主役にした戯作が生まれたわけです。

私たちは実のところ、江戸以来の伝統の中に生きているわけですね。

「うさんくせえと思わねえのかよ、あの“ふんどし”野郎!」

苦々しく吐き捨てる蔦重。

江戸っ子の地口を使ったあだ名ですな。

・打ちこわしを収めたのは田沼様なのに自分の手柄にする=人の褌で相撲を取る

・越中守=越中褌

これと同様のものとして、以下は幕末明治に大流行したものです。

つよもみの吉も反論できず、ていだけがキッパリとこう言いきりました。

「なれど、打ちこわしを引き起こしたのもまた、田沼様かと。己で引き起こしたものを己で収めた。それはお手柄ではなく、帳尻合わせをしただけと見なされたのではないでしょうか」

蔦重が不満げながら認めると、彼女は、老中からの新たなお達しを差し出します。

田沼病蔓延を阻止せよ

江戸城ではその定信が、徳川家斉の許しを得て、他の老中へ政治方針を語っています。

皆が罹った「田沼病」を問題視するものであり、誰もが奢侈(しゃし)に溺れていることを徹底的に取り締まる!というスタンスですね。

武士はそのために賄賂を求める。

商人は徳を忘れ、儲けることばかりを考える。

百姓は分を忘れ、田畑を捨てて江戸に出てくる。

上から下まで己の欲を満たすことばかりを考え、わがまま放題に陥っている。その行き着いた先が先日の打ちこわしであると。

そんな人の心を蝕み、世の成り立ちさえ脅かす田沼病を、断固として取り締まりたいというのが定信の願いでした。

では具体的にどうすべきなのか?

答えは単純明快、万民が質素倹約を旨とした享保の世にならうこと――そう断言します。

どの階層も真面目に、遊興に励まず、己の努めを果たすべし。

武士は文武に務め、世を守る。

百姓は耕作につとめ、世を支える。

その他のものは世に尽くすべし。

そう熱弁を振るっております。

感銘を受けた幕僚もチラホラおりますが、肝心の上様は飽きているわ、その後ろ盾たる一橋治済はあくびを噛み殺すわ、なんなんでしょうね、この空転ぶりは。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

蔦重は、その政治方針が「田沼退散」という挿絵と共に書かれたものを読み、呆れたようにこう吐き捨てます。

「とんでもねえな、ふんどしは」

しかし、ていはこうきた。

「倹約に励み、分をわきまえ働く。私には、至極まっとうなことをおっしゃってるように思えますが」

つよも同意する一方、蔦重はこうきました。

「正気で言ってんのかよ」

みの吉も、どのへんが正気でないのか疑問をぶつけてきます。

「あ? そいつはな、世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢すんなって言ってんだよ! んなのどう取ったって正気の沙汰じゃねえだろ」

「お言葉ですが、働くな、死ぬまで遊べ、贅沢しろでは世は成り立ちませぬかと」

「じゃあおていさんは死ぬまで働きづめでいいんですか?」

「放蕩の末、身を持ち崩すよりはましかと存じます」

「じゃあさ!」

ここでていに背を向けて前を歩いていた蔦重が振り向きます。

「派手に遊び回る方を通だの粋だのもてはやす。そもそも今までの世がとち狂っていた!……と、皆様言っておいででした」

「あ? 皆様って、どこの誰様なんだよ!」

声を凄ませる蔦重に対し、一歩も引かないていは、眼鏡を外すと、蔦重へさらに一歩迫り、こう言ってのけました。

※続きは【次のページへ】をclick!