こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第34回ありがた山とかたじけ茄子】

をクリックお願いします。

蔦重とていの犬も食わねえ夫婦喧嘩

「世間様でございます!」

「何だよ、なんで眼鏡取んだよ!」

「旦那様!明鏡止水にございます」

澄み切った眼で言い切るていに「何だよそれ」と困惑するしかない蔦重。

「新しいご老中のお考えは、極めてまっとうで皆は喜んでいる。それは本屋にとり、大事なことではないでしょうか!」

そう言われ、しらけきってしまう蔦重。

このとき、蔦重はこう思ったのかも知れねえ。瀬川はよかったな……ってよ。

かつては好ましかった、日本橋での振る舞いを教えてくれたていの賢女ぶり。面白いと思えたところ。

それが疎ましくなってきているのがわかりまさ。江戸の女は気が強えからね。

さて、このおていさんをどう思います?

「こんなネットで見かけるフェミニストみたいな女、江戸時代にいるのかよw」

とイラっときた方、いい線、行ってますぜ。これが実在したんでさ。

劇中でも少し出てきた仙台藩医・工藤平助の娘に只野真葛(ただの まくず)がいます。

才知あふれる女性で、自分の考えを書き、出版し、曲亭馬琴と論争を繰り広げたほどの文人。

女性ならではの抑圧に異議を申し立てた素晴らしい人物で、現代では知名度が低いことが惜しまれるものです。

本作のていにはそんな只野真葛の要素も感じられます。

ここで、変わったオープニングが始まります。

ラストキービジュアルも発表され、いよいよ最終章へ。

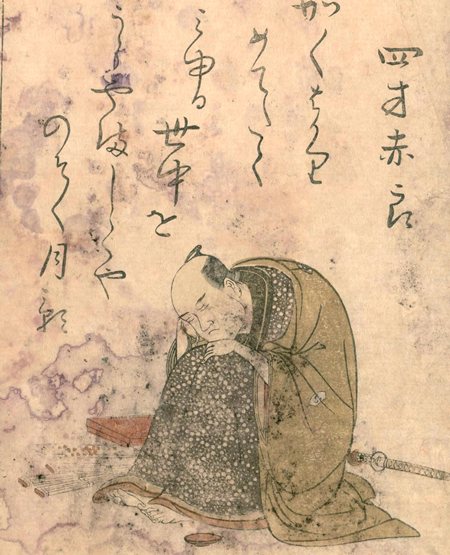

狂歌師・四方赤良は筆は折るのか?

次郎兵衛が、イデオロギー対立で喧嘩したという蔦重夫妻の話を、つよから聞かされています。

蔦重は倹約拒否。

一方で、ていは徹底的に倹約――これみよがしに、子どもの差し出す筆に対し「まだ使えます」と返答している。

重三は意固地なタチじゃないと指摘する次郎兵衛は、田沼様への肩入れか?と分析。

耕書堂が田沼贔屓の店とみられていることを認めつつ、今は余計なことをしないほうがいいとつよがぼやくと、蔦重が何かを企画していると知り、次郎兵衛も驚いています。

蔦重は、歌麿売り出し計画を進めていました。

豪華な「狂歌絵本」企画を狂歌師仲間にお披露目中――紙も顔料も最高級品を使い、金銀雲英(きらら)も使うってよ。箔押しラミネートですな。しかも、彫り師は名手の藤一宗を使う。

その宣言に、狂歌師はざわついています。売れっ子なのでなかなか指名できないものの、相当金を積んでどうにかしたようで。

倹約令に背いてよいのか。豪華本なんて売れるのか。

そんな懸念も表明されております。『青楼美人合姿鏡』も失敗したっけなあ。

蔦重は自信たっぷりに、倹約なんて三日で飽きる。年が明ける頃には貯まっちまった宵越しの銭を使いたくてウズウズすると決めてかかっておりやす。

江戸っ子の三日法度ってやつだそうで、そんな風にワイワイ騒いでいる所へ暗い顔をした大田南畝、狂歌師としては四方赤良がやってきました。

「俺はもう、狂歌も戯作もやめる。筆を折る」

大田南畝(四方赤良)/国立国会図書館蔵

真顔でそう言っても、「またまた」と誰からも相手にされません。

土山宗次郎の金で見受けした“みほざき”の名前を出され、「みほざきからやめろと言われましたか?」と言われるのが辛いのなんのって。

「俺は、罰せられるかもしれんのだ……」

座り込んでしまった南畝の前に、皆集まってきます。

詳しく聞けば、折りいって話があると呼び出されたとのだとか。

政治批判狂歌を詠んだのか?と追及され…

大田南畝を呼び出したのは本多忠籌(ただかず)と松平信明でした。

大田南畝が別名で創作活動をしてきたことを指摘し、子どもまで知っている「四方赤良」をこちらが知らぬわけがないと言いたげな口ぶりです。

南畝は小禄ゆえの文筆業、いわば副業だと申し開きをし、許しを乞います。

本多忠籌もそこは理解があるように、歌、詩、文はふざけていても深い学識に裏打ちされていると続けます。松平定信からの評価でした。

意外だったのか、自身の作品を褒められ、礼を述べてしまう南畝。

すると本多忠籌が、ある歌の評価をするよう命じます。

世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶ(文武)といふて 夜も寝(いね)られず

感心したように笑顔を見せ「なかなかにお上手でございます! 文武と蚊の羽音をかけられたので」と評価する南畝。てっきり相手の歌だと思っちまって、褒めたんですかねえ。

すると本多忠籌と松平信明は、何かを確信したような顔を見せます。

「これは、そなたの作だと噂になっておる」

「えっ!」

大慌てで否定する南畝。やっぱり本多忠籌の歌だと思っていたようで。

「わしがかような戯歌を作ると申すのか?」

南畝は慌てながら、あらためて自作ではないと否定し、そのうえで、自身はめでたい歌を詠むことが信条であり、人を貶める歌は詠まないと弁明しています。

「だが、その歌をうまいと申した。それは越中守様をぶんぶとうるさい蚊と思っているということであろう! その心根は由々しきものと断ぜざるを得ぬ」

苦い口調でそう付け加える松平信明。

「そなたの処遇については追って沙汰をする」

そう言い切る本多忠籌。

ハーッ、これじゃまるで、二人は地獄の牛頭馬頭じゃねえか!

『地獄草紙 断簡 咩声地獄」の馬頭/wikipediaより引用

ちなみに大田南畝が語った「幕臣が本業だけでは食っていけない問題」は本作ではすでに、鳥山検校の時に表面化していました。

借金を苦にした旗本御家人が株を売ってしまう。

新井美羽さんが演じる武家出身の女郎は、親が破産した幕臣でした。

結局、その対策は未だとられていないんですな。というか幕末まで続きます。

勝海舟も、幕臣株を買った検校の曾孫でした。

勝海舟/wikipediaより引用

大田南畝の狂歌師ライフは終わりました。

それを聞いてもなかなか信じない蔦重に対し、嘘をついて俺に何の得があるのか?と南畝は怯えきっています。

戯れ歌で処罰だなんて皆信じちゃいねえ。

見せしめ? 今までのように戯けたらお縄になるって? 狂歌を詠んだらお咎めになる?

皆そう半信半疑でいるのです。

蔦重を中心に大袈裟だと笑い飛ばそうとし、豪華絵入狂歌本だって「たかが虫の歌」だと笑い飛ばそうとします。

けれども、引っかかったのは蚊の歌なんですよね。

ここでさしもの陽気なやつらも、どこか不安げな顔になります。

田沼派見せしめ処罰が止まらない

蔦重が、ふんどし野郎を罵倒しながら江戸の街を歩いていると、読売の声が飛び込んできました。

「定信が田沼残党を討伐!」

田沼一派が泡を喰っているという記事を読み上げており、蔦重も慌てて一枚購入すると、田沼派の処罰リストが記されていました。

あの「土山宗次郎」の名前もあります。

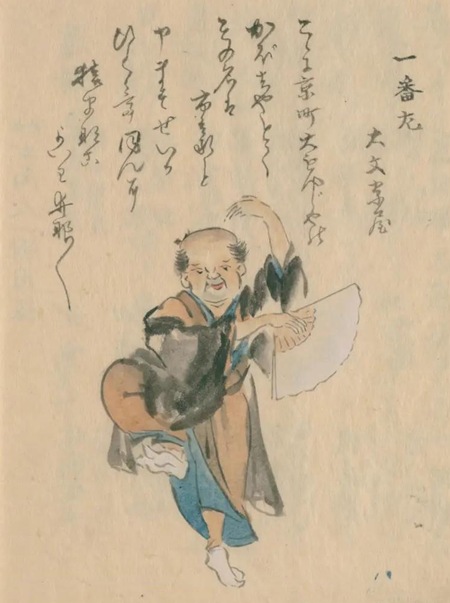

そんな嫌な流れを受けながら耕書堂へ戻り、「吉原に寄ってくる」と告げると、先回りするかのように大文字屋市兵衛が来ていました。

土山の処罰について、大文字屋に確認すると、なんでも逐電(逃亡)したそうです。

手助けしたのは平秩東作です。

なぜ、逐電するのか?

処罰はもう下されたのではないか?

二人はそう言い合い、そのうえで大文字屋は見せしめだと結論づけます。

蔦重もさすがに蒼ざめていると、つよがうちまで巻き込まれないか?と不安がっています。

それに対し、土山様とは一緒に歌を詠んだだけだと蔦重も強がってはおりますが……。

「なれど、土山様の汚れたお金で共に遊興に耽ったとも言えますよ。それを罪とし“見せしめ”にということはありえるのではないでしょうか?」

ていがズバリとそう指摘します。

「なに他人事みたいに言ってんだよ! おていさんはこの店の女将だろ?」

「だからこそ、最も悪いことを申し上げております! 私は一度店を潰しております。二度目はごめんですから。お気持ちはわかります。ですが今は己の気持ちを押し通す手ではなく、店を守る手を打っていただきたく」

ていにそう言われ、蔦重も動揺しています。

ここが複雑なのは、豪華絵入狂歌本が喜多川歌麿ブレイクのための装置とされているところかもしれません。

無意識なのでしょうが、蔦重はおていさんと歌麿を、天秤にかけているようにも思えます。あるいは生活の安定と志か。

蔦重は自室で考え込んでいます。

心のあるがままに生きることも大事だ。

しかし、皆が喜ぶのはふんどしを上げて田沼様を下げるもの――ここで蔦重は、仲間の顔を思い浮かべてしまいます。

屁だと言い合い、笑い合っていた狂歌師たち。

吉原の俄祭りにいた連中。

『近世商賈尽狂歌合』に描かれた大文字屋/国立国会図書館公式サイト

そして平賀源内――かれらは田沼時代に咲き誇った徒花なのでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!