こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

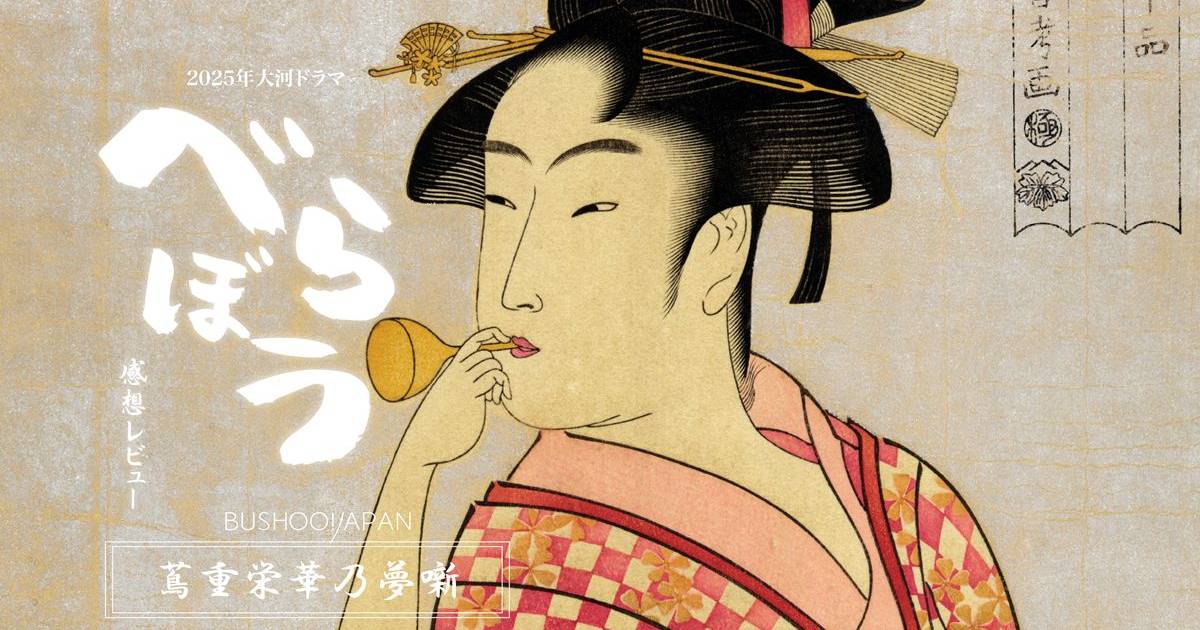

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第40回尽きせぬは欲の泉】

をクリックお願いします。

様式美から抜け出した美人画を

ここは重大な指摘があります。

美人画は長い歴史において概念で描かれてきたことは確かです。絵巻物の引き目鉤鼻が典型例でしょう。

美形は様式美の中で描かれ、個性は醜さの強調としてとらえられます。

『源氏物語』の女君について、美女は皆同じ顔で、末摘花のような醜いとされるものばかりが個性を強調されます。

浮世絵もそうです。

日本式の様式美だけでなく、中国の美人画も参照しつつ、一種の様式美のなかで美女は息づいてきています。

それがどこで変わるか?

ターニングポイントが喜多川歌麿です。

紛れもない浮世絵師、日本美術史、そして世界的な美術史における大転換と言える。

しかし、そんな歴史的な瞬間が、こうも苦く残酷になるとは想像できませんでした。

てっきり蔦重と歌麿が顔を突き合わせ、なんなら次郎兵衛もいて、三兄弟で楽しそうに案思をするのかと思っていたら、こうきましたか。

おていさんが不安がるのも無理はない。蔦重は、歌麿が死にゆく愛妻を描いた絵を見て、商売のことを考えています。

まだ若い頃の蔦重は、女郎の体や真心までも値をつける吉原にやるせなさをも感じていました。

切り売りしちゃならねえもんで飯を食う。だからこそ忘八であるとはいえ、少しでも救いを見出したい。そう奮闘していました。

そんな蔦重が、最愛の義弟が描いた妻への愛をみて、それの値踏みをするようになっちまった。

こんな残酷な堕落がありますか?

なんと恐ろしいのでしょう。人の誠意を、愛を、そんなふうに切り売りしてよいものなのでしょうか。

歌麿は栃木で歓迎を受けています。

招いた豪商たちは歌麿の絵に大満足。まるで東照宮のようだと喜んでいます。さらには住職が、寺になまめかしい弁財天でも描いて欲しいと言い出しました。

自分はなかなか罰当たりだがよいのか?と返す歌麿です。

留守番をしているつよが、優しい目で歌麿の絵を見ています。

そこへ歌麿が戻ってきました。

つよが、前みたいな絵、つまりはおきよさんのような絵は描かないのかと尋ねます。彼女は、商売っ気抜きにしてああいう絵が好きなんですね。

でも歌麿は描けないという。思い出しちまって描けないそうで、もう描かないと迷いながらも答えます。

江戸の「会いに行けるアイドル需要」

このあと蔦重に切り替わり、九郎助稲荷が「そんなこともつゆ知らず」というのが残酷ですね。

蔦重は滝沢の案内で市中の美人詣でをしていました。

一人目は難波屋おきた。会いに行けるアイドルとして、見守りたい男が集まっていると滝沢が言います。

そして余計なことを言う。

「まぁ、モテない男たちだがな、ガハハハハハ!」

そしてこうだ。

「おうおきた、来てやったぞ! うん、愛(う)い奴め! まぁ、俺への気持ちがバレたらまずいからのう!」

ウゼエ……ウザさが限界突破するぜ。でも、こういう若き日の曲亭馬琴が見たかったんだよな。そりゃおきたも顔が引きつるわな。

次は高島屋おひさ。煎餅売りです。

なんでも煎餅は大したことがないのに、客が殺到しているそうで。まぁ、かわいいもんな。

「ようおひさぁ!」

相変わらずウザ絡みをする滝沢。しかし、おひさは負けちゃいない。

「いい加減にしないと、その顔に醤油塗って焼いちまうよ! 買いたいならきちんと並びな!」

そう鬱陶しがられても「白木屋のおつねなどもいいぞ」と満足げな滝沢で……実はこれが、なかなか残酷な対比となっていますね。

滝沢は若いアイドル店員に粘着する非リア充。

「モテない男ばかり」と笑っていましたが、その中に彼自身も入っている。

一方で山東京伝を見てみましょう。

歌舞音曲に秀でた天女とされる吉原女郎の菊が愛妻であり、相思相愛です。

菊が先立たれた後も、愛情の濃い女郎出身の妻と再婚します。

まぁ、江戸一のリア充ですね。

このことを踏まえながら劇中に戻りまして。

滝沢に「会いに行けるお江戸アイドルツアー」をしてもらった蔦重は、特にデレデレすることもなく、今は巷の美人需要があると納得しています。

「不景気で吉原などにはいけぬ。その点、巷の美人はタダで見られる! 巷の美人を揃いもので出せば大受け間違いなしだ!」

吉原にいけず、岡場所で病気をうつされて闘病経験がある。そんな滝沢さんが言うと説得力がパネェ!

そして、歌麿にそれを描かせる段階まで蔦重があっさり進むところが、これまた恐ろしいところでして。

以前の蔦重ならば、滝沢の言い分にハッと気付かされたかもしれませんぜ。

蔦重は初回で、吉原が売れないことを危惧して田沼意次と直談判に持ち込みました。それが巷の美人が吉原の客を奪っていることを、ここではまるで気にしていないように思えます。

ああした美人店員には今で言うところの「裏オプション」もある。いわば吉原にとっては商売仇です。

こうなると、定信の政策に対抗するはずの理論「吉原を救う義」も極めて怪しくなってしまう。

すると店の奥から次郎兵衛の声がします。

次郎兵衛は人相見をしているようで、ていを「執念深き相」だと鑑定していました。

なんでも「天下人の相」だそうで、ま、当たるもんじゃねえってことでいいんじゃないすかね。今ブームの鑑定「相法」なのだそうで、学問流行りにより「相学」とも呼ばれているとか。

今でいうところの「人相学」でやんすね。

蔦重は「これだ!」と閃きます。

そのころ歌麿は庭先で虫を見つめていました。

「歌麿は赤ん坊のようなものだ」と語っていたつよとしては、やっと好き嫌いを言えるようになって嬉しいのでしょう。

石燕の教えを思い出す歌麿。

彼には命の個性を見抜く力があります。

「絵師は三つ目の目に見えるものを描くんだって。俺に見えるもんはこれかなって思って。命を映しとりてえって……」

そう口にしたところで、歌麿の脳裏には蔦重の言葉が蘇ります。

「お前は鬼の子なんだ! 生き残って命描くんだ。それが俺たちの天命なんだよ」

歌麿がしばし気の抜けたような顔になると、そこへ蔦重の来訪が告げられます。

歌麿先生、大首美人を描いてくだせえ

蔦重と歌麿が向き合います。

蔦重はしおらしく謝るものの、歌麿はこう返します。

「鬼の子に何の用です?」

蔦重はそんな態度をつきたての餅のようだと茶化します。いや、だから、ほんとそういうところですよ! 茶菓子に餅が出てくると、さらに調子こいて冗談を続けますからね。

歌麿も、つきたての餅は共食いだと返していますが……つよが異変を察知したのか、軽く蔦重をいなしています。

蔦重は頭を深々と下げ、江戸で錦絵を出して欲しいと頼み込みます。

かつて、幼い唐丸に約束した当代一の絵師にする好機がやっと到来しました。

「私のためのように言いますけど、つまるとこ、金繰りに行き詰まっている蔦屋を助ける当たりが欲しいってだけですよね? 私を売り出すことで、もう一度、蔦重ここにありって見せつけたいってのも」

「まぁ、けど、お前だっておきよさんのためにちゃんとしてえって言ってただろ」

「おきよのためにそうなりたいってのはありました。けどおきよが亡くなった今、もうその気持ちはねえです。当代一の絵師を出したいっていう蔦重さんの夢を叶えてえ気持ちももうねえんで関わる理由がねえです」

蔦重は心を閉ざした相手を前に認めるしかない。

そこで仕切り直し、一本屋としての気持ちをぶつけてようと歌麿の前に進んできます。そして描いて欲しい絵を見せてきます。

歌麿が描いたおきよの絵。そして相学の本。それにひっかけていろんな相の女を描く。そんな揃いものを描いた欲しい――そのためにも女のタチを描く絵師、女らしい一瞬を捕まえられる絵師がいる。

それができるのは喜多川歌麿だけだ。そう理由を並べます。

ほー、情けに訴えても効かねえから理詰めできたか。

「もう、女は描かねえって決めてんで。おきよが喜ばねえと思うんで。おきよは……ずっと自分だけを見ていて欲しいと思っていたから」

「そりゃ生きてる間はってことだけだよ」

「なんで……なんでそんなこと言えるんだよ! 蔦重はおきよのことなんでなんも知らねえだろ!」

怒る歌麿に対し、蔦重はこうきました。

「知らねえよ? けどこの世でいっちゃん好きな絵師は同じだからサ。お前の絵が好きな奴は、お前が描けなくなることは決して望まねえ。これは間違いなく言い切れる。贔屓筋ってナァ、そういうもんだ。おきよさんは幸せだったと思うぜ。何十枚、何百枚、何千枚って、大好きな絵師に、亭主に、こんなふうに描いてもらってよォ。俺がおきよさんだったら草葉の陰で自慢しまくるぜ。俺の夢だなんだのなしでいい。だからここはお前の心一つで、お前が俺とこれをやりてえかやりたくねえか、それだけで決めてくれ」

感動的で、絵の中のおきよも微笑んで見守っているようで、歌麿の顔も少し氷が解けたように思えます。

蔦重は歌麿の心を掴んだ

しかし、どこか不穏なBGMが流れています。

あっしにゃァ、これが地獄の釜を開けたように思えなくもねえぜ……蔦重は本屋としての嗅覚ではなく、己の愛で歌麿を縛りました。

そうしてお前だけを愛すると誓っておいて、このあと、東洲斎写楽に目を向けたら歌麿はどう思うか?

歌麿は見抜いている。

夢だのなんだの言うけれども、その実、蔦重は己が敏腕プロデューサーとして持て囃されたいからそうしているということを。

『光る君へ』が去年の大河でしたが、今年も『源氏物語』を思わせる展開ですぜ。

光源氏は紫の上をこよなく愛していながら、老いてきた身でありながら若い妻の女三宮を正室に迎えます。

まだ若い頃は紫の上を完璧な妻として育て上げることができたものの、女三宮相手ではそれもできない。

光源氏は女三宮が劣るからだと他責する。そして紫の上を称賛する。

しかし当時の感覚からすれば、皇女である女三宮を尊重するのは当然という意識もある。

さて、これがどう『べらぼう』と関係あるかって話ですがね。

蔦重が光源氏で、歌麿が紫の上だとすりゃ、写楽は女三宮。プロデュースしきれないんです。

謎の絵師でもなんでもなく、育成失敗枠であるのが写楽になると見えてきます。

ではなぜ世間は写楽をやたらと持て囃すのか?

日本が脱亜入欧を目指していたころ、西洋人が大絶賛したからというのが原因の一つでしょう。

権威に目が眩んで過大評価する点においては、皇女の血統ゆえにありがたがられる女三宮の如しってことでさぁ。

ま、今年の大河は実に苦い結末になりやすぜ。

女三宮降嫁の場面をあなたは素直に喜べますか?

『べらぼう』で写楽の絵が翻る場面も、同じ緊張感と暗さが漂うことでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!