こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

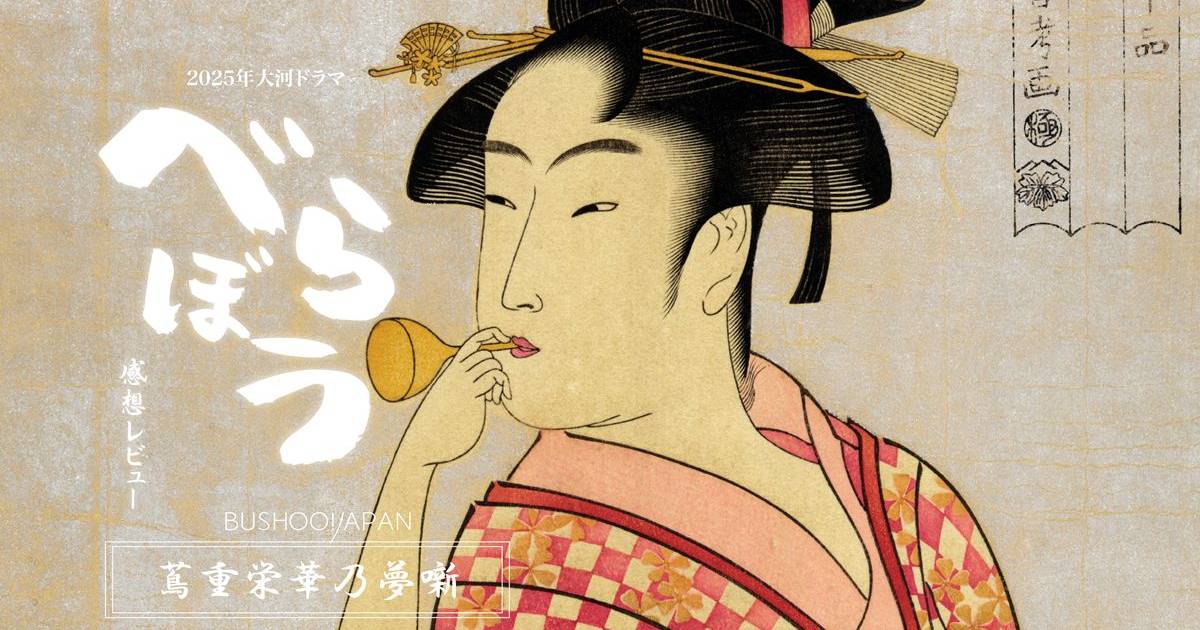

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第40回尽きせぬは欲の泉】

をクリックお願いします。

歌麿、江戸に戻る

山東京伝は、蔦重が歌麿を連れて帰ってきたことを鶴喜から聞いて、明るい声音になっています。

もう蔦重に粘着されたくないんですかね。

なんでも蔦重は、絵のためのモデルとなる女性も集めてきているとかで、画期的な試み。

これまでの概念や吉原から出て、市井の女を描くという転換点を感じますぜ。

絵心ある京伝ですら、そりゃ一体どういうことかわからない。鶴喜は新しい仕掛けはあると確信しています。

鶴喜はここで相手の気持ちを読み解き、蔦重が歌麿に精一杯で、いなくなったことすら気づかれず、静かに身を引けるかもしれないと言います。

菊も、これで心置きなく真人間になれると語りかけます。

笑いつつ認める京伝ですが、鶴喜がこうも言い切りますかね。

蔦重はできあがった作品を見て、その写実性は誉めつつも、女絵として綺麗であって欲しいと注文をつけます。

写実性か、美化か――浮世絵における選択といえるもので、これで失敗した絵師もいます。

典型例が歌川国芳で、リアリティを求めすぎたシリーズ『誠忠義士肖像』が売れず、打ち切りとなりました。

歌川国芳『誠忠義士肖像』/wikipediaより引用

そしてこれまたネタバレでやんすが……写楽の作品を評した絵師のコメントはあまりありません。

例外が歌麿で、欠点ばかり強調する点を酷評し、自分とは違うと厳しく語っております。

これは写楽自身というよりも、『べらぼう』では蔦重への怒りとなってあらわれてきそうですね。

俺の時は綺麗に描けと言っておいて、あいつには欠点を強調しろという。どうなってんだ? そんな不信感があると思えます。

そして歌麿が絵を描く場面では月が見える。

月は時を超えて人を見下ろす象徴として、東洋の文化芸術では用いられます。

さて、この月は何を見ているのか。

歌麿と案思を練る蔦重

歌麿ができあがった絵を蔦重に見せています。

蔦重は「よいしょ」と声をかけて立ち上がります。立って座るとき、いちいち「よいしょ」と言うようになりました。

かつては飛ぶように駆けていた蔦重も、不惑を過ぎて栄養素が偏る不摂生も祟り、体が重たくなっているのでしょう。

蔦重は、おきよさんの絵から一枚探し出してきます。

振り返った一瞬をとらえた絵――蔦重は彼女が何かを気にして振り返ったように思えると指摘します。

鳥でも飛んでいたのか。見知った人でも見つけたのか。それを気にすることが購買欲に繋がると自分の考えを語るのです。

このあと絵に向かう歌麿の心に寄り添うように、優しく透き通ったBGMが流れます。

筆を通して愛を紙に注ぎ込むように、描く歌麿。

その後できた絵を見て、蔦重は笑い出します。

しどけなく髪を乱し、胸をはだけた婀娜っぽい女の絵を見て、浮気相手と軽口を叩いているのか?と蔦重が微笑む。

歌麿としては、浮気相手と一緒にいるところを見られて知り合いに平気の平左で嘘をついている場面らしい。

なんでまた、浮気しちゃった女を描いてんだか。歌麿は何を思ってこんな女を描いたんだい? おきよさんとは違うだろ。

蔦重が誉めつつ、もっと「相らしさ」を出すようにいうと、歌麿はわがままが過ぎると返します。

甘えるように、歌麿先生ならできると思っていると言いつつ、煙管を吹かす蔦重。

その手元を見ると、歌麿の顔にかすかな笑みが浮かぶ。

そして小道具を使うことを思い付きました。

小道具を使えば人柄が出やすい。だからどうして、こんなくたびれたおっさんが煙管を吸うところをみて、美女の仕草を思いつくんだい?

蔦重も理解し、入銀も取れるかもしれねえと誉めます。小道具の宣伝にもなるってわけだな。

そう返されて歌麿は拗ねたように「そこ?」と言い出す。蔦重を見て気付いたのに相手はそうじゃないんだもんな。

「じゃ、誰が何使うか考えようぜ」

そう言われながら肩を組まれかけて、歌麿は身をこわばらせます。そして可憐な乙女のように俯き、肩が凝ったと苦しい言い訳を……。

「そりゃいけねえ」

蔦重が肩を揉もうとすると、歌麿は身をくねらせてこう言います。

「そういうの、よしてくれよな! いや……あんまり馴れ馴れしいのもよ」

「ああ、悪い。もう歌麿先生だしナ」

するとそこへつよに連れられて鶴喜がやってきましたぜ。

山東京伝は真人間になるよりモテたい!

なんでも京伝が煙草入れの店を始めると言い出したんだとか。

江戸のインフルエンサービジネスってやつですね。戯作者として売れっ子で、おまけに愛妻は吉原女郎とくりゃ、江戸一リア充としてブランドを売り出せるんでさ。

そしてその金を集めるために、江戸のクラウドファウンディングこと「書画会」を開催するそうで。

当時のセレブがサイン入りグッズを売り、酒食を楽しむイベントです。

京伝のことも気になりますが、熱っぽい目で蔦重をチラリと見る歌麿と、その様子を見守るつよも気になります。

そしてその書画会へ、真人間になったとぼやく京伝を案内してゆく鶴喜と蔦重。

これが山東京伝、北尾政演最後の日だのとなんだのと言いつつ、廊下を歩いてゆきます。

「皆様、山東京伝先生のお出ましにございます」

そうして襖を開けて入ってゆくと、歓声が上がります。

「よっ、京伝先生!」

「日本一!」

「色男!」

そこに待っていたのは“モテのスコール”でした。

京伝はすっかりその気になり、愛妻の奏でる三味線にあわせて「すがほ」を唄い出します。

京伝にはクリエイター伝説があり、彼が生み出した唄だそうですぜ。

ちなみに「天麩羅」の語源が京伝という説を弟の京山が書き残していますが、これは疑わしいものとされておりやす。

艶っぽい生歌を聴き、客は「待ってました!」と声をかける。

朗々たる歌声に身な惚れ込んでしまう。その熱気に飲まれ、京伝は踊り出す。後の式亭三馬こと太輔がサインを求めておりやすぜ。

サラサラと艶次郎サインを描いて得意げな京伝。こりゃやめられねえなぁ、江戸一パリピのモテライフはよぉ!

※続きは【次のページへ】をclick!