こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第40回尽きせぬは欲の泉】

をクリックお願いします。

人は欲から逃げられない

モテモテの戯作者稼業は簡単にはやめられない!

結局、京伝は、煙草屋と戯作者の二足の草鞋でいくことになりました。

すっかりのせられてしまった、くすぐり上手で嫌になると歌麿に顛末を語りながら、欲があるから人は動くんだとも続けます。

モテてえ欲。描きてえ欲。やめると思ってもそれにやられちまうんだと。

「歌さんはどうだい?」

そう振られて歌麿は言います。

「欲なんて、とうに消えたと思ったんだけどなァ」

なぜこの夫妻が古川雄大さんと望海風斗さんであるのか、十分に発揮された場面でしたね。

あまりに素晴らしい。説得力のある場面でした。

と、誉めておいてなんですが、ここで“モテのスコール”どころか”非モテのヘル“こと滝沢、のちの曲亭馬琴のことでも。

馬琴はこのあと、蔦重と京伝の紹介で結婚します。

しかし夫婦仲は最悪で、そのせいか京伝夫妻のスキャンダルを暴露し、弟の京山を激怒させます。

京山を決定的に怒らせたのは、京伝二度目の妻を京山が虐待死させ、遺産を乗っ取ったような誇張まで馬琴が書き散らしたからでした。

隠キャ馬琴は、書画会は文人の堕落、パリピのやることだと非難したものです。

しかし、そんな馬琴が金策のために書画会を開催すると、京山は「ざまあみろ!」と盛大に言いふらしたとか。

てなわけで、江戸期屈指の「リア充爆発しろ」攻撃はあの曲亭馬琴の仕業です。

本当に馬琴はしょうもなく、『べらぼう』の描写には満足しています。普通の人はまず友達にしたくねえ。近づきたくねえタイプだと思いやすぜ。

そのあと場面が切り替わって、ていはこう言います。

「男色の相? 歌さんがですか?」

「うむ、男色の相だ。あれはまず間違いない。俺は随分そういう輩を見てきたからな」

って、滝沢、おめえ何を言ってんだい? 髪を結っているつよも、わざと強く引っ張って滝沢を苛立たせています。

つよは何もかもお見通しかい? 以前、歌麿は蔦重の念者かと聞いていたし。

そして蔦重のもとへ、村田屋から知らせが届きます。

須原屋に何かあったようです。蔦重にも見せていたおもしろいもの――ロシア関係の書籍が咎められたのでしょうか。

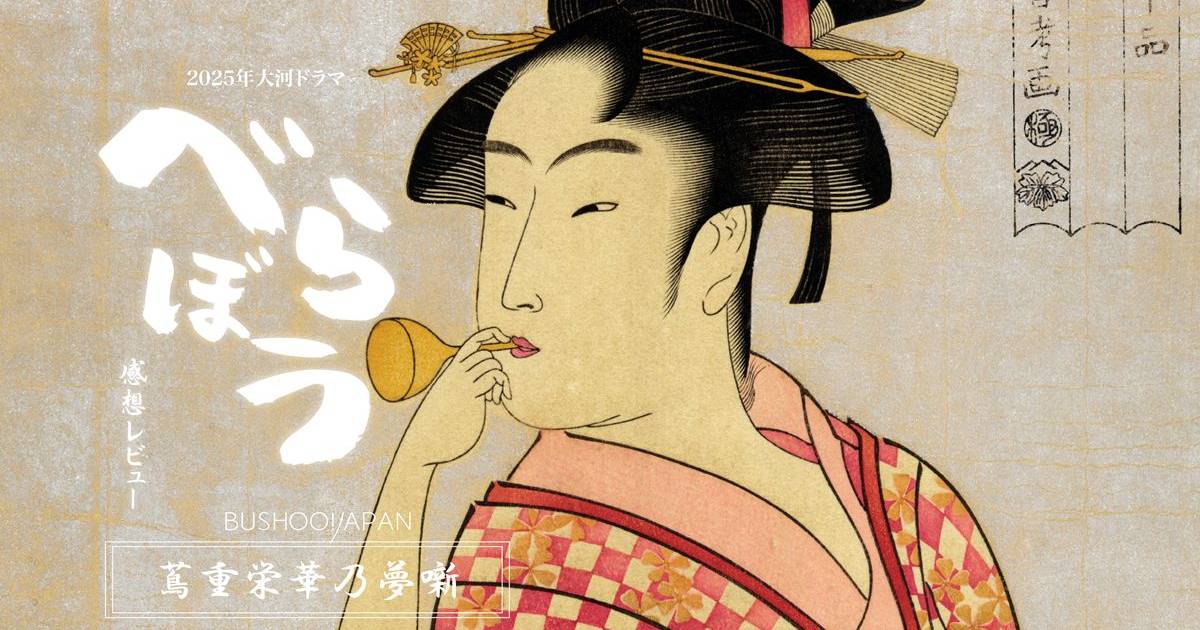

MVP:喜多川歌麿

またかよ。これはもうしょうがねえんです。

喜多川歌麿は、世界的名声でいえば、今まで大河ドラマで出てきた人物でも上位に入ることでしょう。それほど歌麿の美人画は有名です。

染谷将太さんが演じた人物でも、織田信長よりも喜多川歌麿の方が世界規模でみたら重要かもしれません。

そんな世界的な絵師である歌麿を表現するとなると、その美人画の神秘を追い詰めねばなりません。

今回は美人大首絵に向かう過程が描かれているわけですが、愛情の糸がパズルのように明かされてゆきます。

これが実に複雑な構造で……。

倹約令で美女への欲求が吉原から市井へと移ってゆくこと。人相学の流行便乗。ここは蔦重プロデュース力が光ります。

そこへ歌麿の画力と、さっと一振りした魔法が見えてきます。三つ目と表現される命の輝きを見抜く目。そして愛情です。

歌麿の絵は、恋する心が描かれていると評価されます。

こちらを見つめる美女は、目があったら自分と恋に落ちてくれるような、そんな暖かい魅力がある。

生々しさ、純粋さ、可憐さ。そういうものが見るものの心を掴んで離さないとされるのですね。

『ポッピンを吹く娘』喜多川歌麿/wikipediaより引用

別の浮世絵師と比較で深掘りしてみましょう。

歌麿のような純粋な恋心でなく、淫欲が脈打つとされる渓斎英泉です。

映画『おーい、応為!』では爽やかイケメンにされていますが、浮世絵師中でも屈指のエロスの伝道者。

極めるあまり女郎屋経営にも乗り出したほどですので、違和感があるっちゃそうなんです。

その渓斎英泉のいやらしさをこのあいだ身をもって感じましたぜ。

古本屋にある英泉の複製美人画を見たとたん、あまりにいやらしくて目を逸らてしまい、棚に戻してしまいました。

英泉は当時から画力に癖が強すぎて難ありとされたと言いますが、そういう技術論を超えた圧倒的なエロスがある。生々しいんですね。

これは確かに素晴らしいと思います。

渓斎英泉『當世すかたのうつし画 茂門佳和』/wikipediaより引用

そして「愛や淫欲ではないノイズが入る」とされてきたのが月岡芳年です。

彼の美人画は人気があり、永井荷風も絶賛。

じゃあ、愛でも淫欲でもないノイズとは何かというと、その典型例として彼の代表的な美人画『風俗三十二相』「うるささう」(うるさそう)をご覧ください。

『風俗三十二相』「うるささう」/wikipediaより引用

襟が猫とおそろいであるこの少女は、ともかく猫が好きなんだなぁと伝わってきますよね。

猫のほうも少女を「うるさいなあ」と思いつつ、受け入れる気持ちであることが伝わってきます。

芳年自身も白猫を可愛がっていたそうですので、感情移入しているのでしょうか。

確かにタイトル通りうるさそうではあるけれど猫に目がいってしまう。そのためか、近年は猫の絵としての展示が増えております。

猫はかわいい、それはそれでいい。でも、美人画なら猫に関する気持ちでなく、鑑賞者への恋や欲求を入れようよ。それ以外はノイズだよ。そんな評価もなされてしまうわけですね。

歴代浮世絵師の中で、最もその絵の中に、純粋可憐な恋心を閉じ込めてしまう喜多川歌麿。

その魔法をいかにして描くのか。

本作では、そこが大きな課題であったことでしょう。

それがなんと蔦重への秘めた恋というかたちで示されてしまったのです。

喜多川歌麿のモデルとなった美女が、動く歌麿美人だというのは理解できます。当然といえる。

しかし、歌麿自身が照れ、戸惑い、尽きせぬ思いに身を焦がし、目を伏せる。

その姿が歌麿美人のように見えてくるとは、一体何を見せられているのでしょうか。

べらぼうだぜ。とんでもねえモンを見せられちまってる。

世界的な名画に、こんな重くて痛々しい愛の物語を載せてこられて、もうどうしたらいいかわからねえ。本当に困惑させられてしまいます。

総評

今回もまた重要です。出番の少ない松平定信ですが、結果的に焼畑農業式で文化に寄与してしまっていることも興味深い。

今週出てきた新世代の曲亭馬琴にせよ、葛飾北斎にせよ、荒々しく雄大な東国文化形成に大きく寄与しました。

例えば『南総里見八犬伝』。ドラマを見てきて、赤本、青本、黄表紙が出てきましたね。

こうした作品には今の我々がこよなく愛するヒーローバトルものがありません。

桃太郎のようなおとぎ話か、ラブコメか、風刺か、そういう話ばかりでしたよね。

強い奴らが集結して戦う――そんな少年漫画でお馴染みのプロットは当時まだなかった。曲亭馬琴が『水滸伝』をアレンジして作り上げていったのです。

-

べらぼう時代に開花した娯楽作品の王者『水滸伝』が圧倒的存在になるまでの歴史

続きを見る

武者絵も重要です。

武者絵は北斎に私淑(正式に入門関係にはならないが、リスペクトすること)していた歌川国芳が一気にレベルを引き上げました。

国芳の武者絵は現代のストラテジーゲームの武将グラフィックにも連なりますので、まさに今の文化の大先輩と言えるでしょう。

『ばけばけ』繋がりで書いておきますと、妖怪画は『べらぼう』の範囲からは外れます。

おどろおどろしい絵が本格的に広まるのは、鶴屋南北の怪談ブームと連動してのことであり、ちょっと系統から外れますね。

こうして新時代の流れが見えてくる一方、蔦重と歌麿の儚い関係の終わりが見えてくるところもなんとも興味深い。

蔦重が歌麿を「いっちゃん好きな絵師」と呼ぶこと。

歌麿が、蔦重は自分の名誉欲のために絵師を必要としていると見抜いていること。

そして歌麿が、蔦重を喜ばせたいという欲で生きる力を取り戻してゆくこと。

全部、東洲斎写楽がらみで崩れていくことを前提として組み立てられているようで、あまりにおそろしさに背筋がゾッとさせられてきます。

そんな中で最後の破滅要素は「逆張り」だと私は考えています。

蔦重が歌麿に、もっと絵として美しくして欲しいと要望を出すこと。

これに対し、蔦重は写楽には、むしろコンプレックスを刺激するような描き方をさせる。いわば逆張りです。

純粋に対象を愛するのではなく、逆張りという邪念を噛ませたらあとは破滅あるのみ。このドラマはそう突きつけたいのではないか。

写楽に打ち勝つ歌川豊国は、役者の魅力を存分に引き出す正統派です。

ここから先は蔦重と、別の大河ドラマへの罵詈雑言になるので嫌な方はここでお別れです。

曲亭馬琴が出てきたタイミングで書こうと思っていた蒸し返しをここでします。

『どうする家康』では、女装した井伊直政が徳川家康を殺そうとする場面がありました。

あれは演じる坂垣李光人さんの美貌を活かしてのことか、斬新だと見做すような褒める記事もあったものです。

ところがあれはプロットとして通じない。直政には危険を犯してまで家康を殺す動機はありません。むしろ家が苦しい状況の中で、格上の家康を殺したら破滅しかねません。

しかし、あっしゃァ、徳川家康に井伊再興を賭けた『おんな城主直虎』の逆張り設定に思えました。

ついでにいえば女装して相手を襲うといえば、『八犬伝』の犬坂毛野が有名です。そんな古典を焼き直して自分が一から考えたと言いたげな制作姿勢にはうんざりさせられたものでした。

この不満は、映画『八犬伝』において坂垣さんが見事な犬坂毛野を演じる姿を見たことでやっと晴れたものです。

歌川国芳『犬阪毛野・岩井紫若』/wikipediaより引用

あの大河ドラマは数年前の戦国大河の逆張りばかりでした。

徹頭徹尾、下劣な足利義昭や明智光秀は『麒麟がくる』における高潔で慈悲深い像の逆張りに思えました。

そもそも徳川家康をナレーションでキャンキャンとした裏声で「神君!」と誉め、かえって貶めるような描写も逆張りと言えばそうでした。

そんな逆張り軽薄野郎には地獄を見てもらわねば気が済まない。そんな強い信念すら時折感じてしまうのが今年の『べらぼう』でやんす。

戦国乱世なら城に枕して討ち死にが破滅でしょうが、泰平の世ではプライドがへし折られ、軽蔑されて失敗することだって十分悪夢です。

クリエイターをプロデュースすることで名声を得る。

そんな誰かの才能に乗っかって満足感を得ている蔦重の場合、自分の売り出したクリエイターが無惨な失敗をすることこそ討ち死にでしょう。

その酷い因果応報は確実に迫ってきています。

ついでにいえば『ばけばけ』は『どうする家康』で苦い目を見たと思われる、北川景子さんや坂垣李光人さんを魅力的に見せています。

2023年を反省したいという意志を感じるのは私だけでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

曲亭馬琴は頑固で偏屈 嫌われ者 そして江戸随一の大作家で日本エンタメの祖なり

続きを見る

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

-

家事はせず酒タバコを好み気が強い 葛飾応為(北斎の娘)は最高の女浮世絵師だ!

続きを見る

-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった

続きを見る

【参考】

べらぼう公式サイト