こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第40回尽きせぬは欲の泉】

をクリックお願いします。

勝川春朗登場、いきなり喧嘩になる

こうして滝沢は耕書堂の手代となったわけですが、勤務中に案思を練ってろくに仕事をせず、みの吉と揉めています。

態度がでかいわ、偉そうだわ、イケボで怒鳴るわ。最低の新人に対し、みの吉も黙っていられません。

「働け、老け顔!」

「まあそう妬むな、童顔」

大河ドラマは基本的に一人の役者が演じますので、秋になると若手俳優が増えるといった弊害が起こります。

『べらぼう』の場合、蔦重は人生があまり長くはないとはいえ、若い横浜流星さんを起用するからには年齢差が課題の一つでしょう。

子役から出ていた唐丸が、染谷将太さんの歌麿に交代した際、演者の年齢差が話題になっておりました。

しかし、この逆転は今後も続きまして、京伝、そしてこの滝沢と、後半にいけばいくほど年齢差逆転が甚だしいものとなります。

そこで「老け顔の25歳」という設定が加えられているわけですね。

曲亭馬琴は剃髪後の姿で描かれることが多いので、月代姿の青年期は貴重でやんす。

北尾重政が、そんな滝沢に呆れつつ「筆はどうなのか?」と蔦重に聞いておます。

接客業従業員としては最低ですからね。なんせ、婚家に婿入り後は、家業の接客業が嫌で潰したほどの男です。

蔦重は滝沢の原稿を重政に見せます。

毒舌で独りよがりな作風のようでいて、それでも細かく読んでいくと面白いところもあるんだとか。

「おーい、連れてきたぞ」

勝川春章が、噂の春朗を連れてきました。後の葛飾北斎ですね。

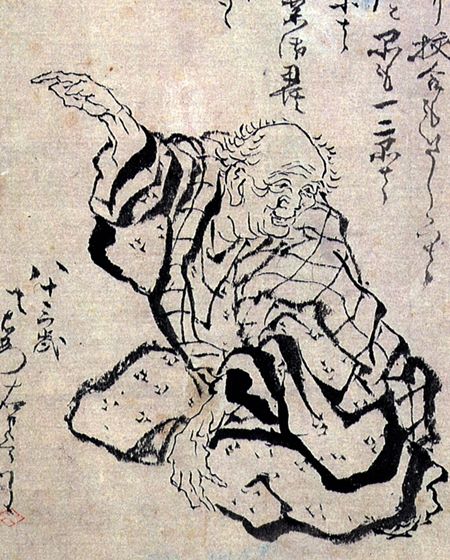

葛飾北斎82歳のときの自画像/wikipediaより引用

彼の娘である葛飾応為の映画『おーい、応為!』(主演・長澤まさみさん)が公開されました。

-

家事はせず酒タバコを好み気が強い 葛飾応為(北斎の娘)は最高の女浮世絵師だ!

続きを見る

応為は、蔦重より後の世代。

しかも、絵師とするつもりで親が仕込んだわけでなく、彼女が自然に描くことを覚えたタイプなので『べらぼう』では言及されないと思います。

山東京山ですら出番がなさそうですので、応為の登場は期待しない方がよいでしょう。

富本本の件で詫びつつ、そつなく自己紹介をする蔦重。

それに対し、むすっとして無愛想な春朗はこう言い出した。

「たら〜りたら〜り、たりらりら〜ん。たらたらしてやがんなぁ、旦那!」

言語センスが独特で「水も滴るいい男」と言いたいそうだと、すかさず春章がフォローをいれます。おいおい、こんな絵師は、どうやって版元と打ち合わせすんのよ。

蔦重が黄表紙の挿絵を頼むと、春朗はひったくって読み出しました。

滝沢が立ち上がり相手を見ると、横柄な態度で名乗ります。そのうえで「滝沢」は雅号ではないとアピール。脇差もさしているので、武士だと言いたいわけです。

めんどくせぇ。そのうえで春朗に文字が読めるのか?と疑っています。

ムッとした顔をして尻を突き出し、「ぶ〜っ!」と屁をこく春朗。

さらに屁をこき、紙を口に入れて頬張る様子を見て、蔦重が解読します。

「クソ以下だって言いたいのか?」

その瞬間、滝沢が春朗につかみかかりました。

「やんなら表でやれ!」と蔦重。ま、江戸っ子なんて、こんなもんすね。

ちなみに曲亭馬琴は、力士のスカウトをされたことがあるほど身体頑健。

平安貴族とは違って動物性タンパク質も摂取する江戸文人は身体頑健ですよ。

かくして大通りで喧嘩を始める二人。

こんな二人に組ませるのか?と春章は呆れていますが、仲が悪けりゃ競い合うというのが、蔦重の考えのようですぜ。

馬琴は25歳、春朗は32歳と、九郎助稲荷が説明。

32歳なのにまだこの位置ということは春朗は遅咲きですね。そろそろブレイクさせたいと春章が願うのも理解できる。

江戸期文人は健康と長生きも一種の才能であり、馬琴にせよ北斎にせよ病弱で生き延びることができなかったら、名を残せなかったかもしれませんな。

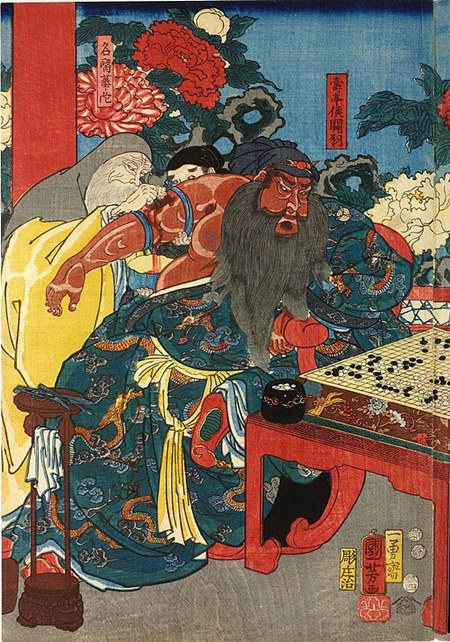

葛飾北斎の挿絵が入った曲亭馬琴『椿説弓張月』( 大弓を引く源為朝)/wikipediaより引用

なんのかんのでコンビが結成、デビューも果たす

曲亭馬琴と葛飾北斎――二人のタッグ結成が描かれ、その初作品が出ました。

本を手にした須原屋は、名義は京伝だけで中身がそうではなかったことについて納得しています。

蔦重としては、かなり京伝に寄せたつもりでも須原屋には通じなかった。そんな鼻の高い奴がよく京伝名義で出したものだと、須原屋はそっちの方を不思議がっています。たしかにそうですよね。

聞けば蔦重は、滝沢の負けず嫌いぶりを刺激したそうで。

「京伝名義で京伝よりいいものを出し、抜いてやれ」と、けしかけたんですね。

山東京伝・京山と、曲亭馬琴の因縁を深くしたのは蔦重だったのか! そう言いたくなる設定にしたんですね。

なお、蔦重が須原屋を訪れたのは、書物問屋ルートに黄表紙を載せるためでした。

再印本は売れ行きがよく、地方にも販路を広げたいのだとか。皆さんも気が向けば藩庁のあった場所の本屋を調べてみると面白いもんですぜ。

須原屋はテーブルと椅子に座り、蔦重に見せたい面白いものがあると言っています。

しかしそれが何か?まではわからないまま、場面が終わることを踏まえておきましょう。

須原屋が、今年は『狂歌絵本』を出さないのか?と聞いてきました。暗い顔になり、歌麿が栃木のご贔屓のもとにいると答える蔦重。

さらには宿屋飯盛も、本業の宿屋が役人に贈賄したとのことで江戸払いになっていました。本業にかこつけた人気狂歌師潰しか……と語り合う蔦重と須原屋。そりゃあ京伝もおよび腰になりますわなぁ。

須原屋は、お上の力の恐ろしさを語ります。

-

須原屋市兵衛の生涯|史実でも幕府に屈せず出版を続けた書物問屋の意地

続きを見る

黄表紙、狂歌、錦絵、ととにかく勢いが落ちているんだとか。蔦重の顔には、負けず嫌いの性分もちらっと浮かんでいますね。

ここの場面で省かれたものも補いましょう。

須原屋が蔦重に見せたかった面白いものは何か?

出版業以外の娯楽、たとえば歌舞伎も打撃を受けているのではないか?

吉原の悪影響も続いているのではないか?

このあたりですね。

それから馬琴と北斎のコンビについて。

SNSでも誤認されている人が多くみられましたが、『南総里見八犬伝』で北斎は挿絵を担当しておりません。

2024年公開映画『八犬伝』は、役所広司さん演じる馬琴と、内野聖陽さんが演じる北斎が主演と副主演を務めています。

そのため誤解が生じやすいのかもしれません。

劇中での北斎はあくまで馬琴の家に遊びに来るだけであり、『八犬伝』の絵はサラサラと描くだけでそのまま鼻紙にしてしまったりして、毎回廃棄しています。

このコンビで最も有名なのは『椿説弓張月』でしょう。

『八犬伝』について予習になるか、補習になるかわかりませんが書いておきます。

蔦重と京伝のリハビリ出版の中には『水滸伝』の日本版ダイジェストも入っています。

『水滸伝』のような唐様(からよう・中国由来)は規制されにくく、かつ売れ筋定番。

書物問屋株とその流通ルートを使えば、長崎から最新漢籍も入手しやすくなります。

『水滸伝』がこのルートで入手できても不思議はなく、須原屋が蔦重に見せた中にあっても不思議はない。

曲亭馬琴は江戸時代で最も最新漢籍の影響が大きい作家といえます。

『八犬伝』も日本版アレンジ『水滸伝』です。

京伝のアレンジ『水滸伝』の出来はあまりよくなかったようですが、馬琴がそれを見てやる気を出してもおかしくはありません。

名作が生まれる種が次から次へ蒔かれています。

江戸の錦絵は野郎まみれ、むさ苦しくなっていた

松平定信が、水野為長の報告を聞いています。

黄表紙は点数が減って真面目な内容となり、狂歌も格調高くなってきた。錦絵は相撲絵や武者絵が増え、まさに狙い通りというわけです。

定信は、よい流れだと素直に否定できない、どこか複雑な心境のようですね。

そうした状況を表すように、錦絵が拡大されて画面の中に広がります。

まぁさんこと朋誠堂喜三二が見たら「野郎ばかりでむさくてかなわないねえ」と苦笑しそうでやんすね。

彼はかつて、江戸の祭りは男だらけでむさくてかなわない、吉原の俄はそうでないと浮かれていたものです。

錦絵までこんな調子になっちまったら、そりゃあ面白くねえ人も出てきましょう。

華佗の医術で肘の切開手術を受ける関羽/wikipediaより引用

加治ヶ濱刀右衛門と関ノ戸八郎治/wikipediaより引用

一方、蔦重が、歌麿の描いていた亡妻の絵を見ていると、ていが気づいて声をかけてきます。

蔦重は女絵需要の高まりを察知、さらに大きさがいいと手応えを感じています。

女の大首絵が当たる――蔦重がそう言うと、本当に成り立つのか?と彼女は疑念を呈します。

蔦重も問題点を踏まえています。

女の絵は皆同じ表情で違いもない。それを大きくしても面白くない。だからやらなかったのだろう。

しかし、今の歌麿ならば個性も表情も出せる。描き分けもできる。女の大首絵ができる。

そして確信を込めてこう言います。

「喜多川歌麿は当代一の絵師になる」

「歌さん、やってくださるでしょうか?」

ていはまだ疑念が拭えません。彼女は技術的なことより、歌麿の精神状態を心配しているのでしょう。

「まァ、案思だな。こういうときは案思しかねえんだ。あれやこれを吹き飛ばしてでも、やりてえって思うような」

蔦重も、歌麿の精神状態について厳しいことは認めているのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!