横山光輝『三国志』ならば読んだことがあるけど『水滸伝』って何?

昨今、そんな存在になりつつある『水滸伝』、本記事をご覧いただいている皆さまであればご存知でしょうか。

ただ、日本で全く存在感がないかといえばそうでもなく、2026年には『北方謙三版水滸伝』がWOWWOWで配信予定です。

「酔虎伝」という居酒屋もあれば、『幻想水滸伝』もある。馴染みがあるようで、遠いような、そんな立ち位置にあるようです。

『西遊記』『三国志演義』『金瓶梅』と共に「中国四大奇書」の一つに数えられ、実は日本でも江戸時代以来、長いこと圧倒的な人気を保ち続け、四大奇書の中でもダントツの人気を誇ってきました。

なんせ大河ドラマ『べらぼう』の主役である蔦屋重三郎も、「これなら確実に売れる」と翻案出版を手掛けている程でした。

曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』へと続く、非常に重要な存在だとも言えます。

では、それは一体どんな存在だったのか?

ドラマの終盤にかけて存在感を増してくるであろう『水滸伝』が日本で広まりブームになるまでの歴史を振り返ってみましょう。

日本に印刷物が伝わるまで

2024年大河ドラマ『光る君へ』では、紙に筆で文字を書き、一冊ずつ製本して広まってゆく様が描かれていました。

当時は紙そのものが高級品。

「一条天皇に読ませたい」という藤原道長の意向なしには『源氏物語』が成立しなかったことがプロットで重要な役割を果たしていたものです。

最終回に登場した藤原孝標女(劇中では“ちぐさ”)も特徴的でした。

彼女は少女時代を上総国で過ごしましたが、東国では『源氏物語』を入手できず、仏像に祈ってまでなんとか手にしたいと願っていたものです。

物語を読むことができたのは、京都にいる少数の貴族だけだったことがわかります。

では当時は印刷技術がなかったのか?というと、そうとも言い切れません。

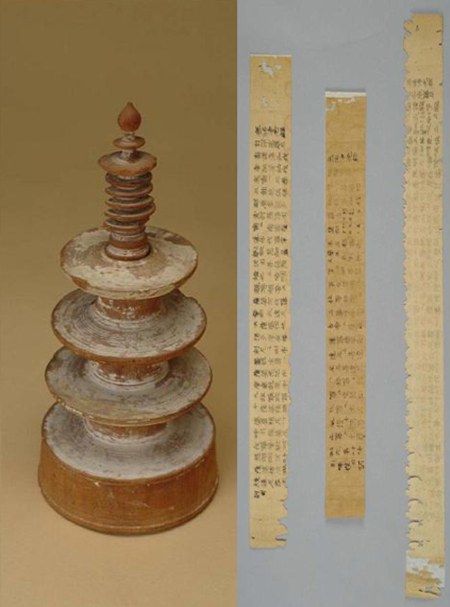

8世紀の奈良時代、世界最古級の印刷物である「百万塔陀羅尼」が残されています。

百万塔と陀羅尼/wikipediaより引用

百万基の小さな木製塔に保管するための陀羅尼であり、貴重な仏教の教えを大量に生み出すため、印刷技術を使っていたことがわかります。

『源氏物語』をはじめとする「物語」はあくまで語り伝え、書き写すものであり、印刷して残すまでの意義が見出されていなかったんですね。これは隣国の唐でもそうでした。

時代がくだってゆくと、仏教にとどまらず様々な思想の経典が印刷されるようになります。

宋代は科挙制度が進化してゆき、勉学の必要性とそれに伴う印刷物の需要が高まっていました。

試験対策のためにも儒教教典の印刷が始まります。

実は藤原道長の蔵書の中にはこうした印刷物の漢籍もありました。

宋の時代となると、日本と中国の関係は貿易が主たるものとなりました。

【唐物】(からもの)と称される輸入品は【威信材】、いわばステータスシンボルであり、道長が教養を得るために活用したかどうかは、また別の問題です。

貴族にとって【唐物】はステータスシンボルに過ぎないものかもしれませんが、最新の学問を隣国から学び、身につけたいと願う者はいます。

禅僧たちです。

彼らは海を超えて中国に渡り、さまざまな書物を身につけ、帰国しました。

仏典だけでなく様々な漢籍を求め、知識を蓄えてゆき、その中には『孫子』のような兵法書も含まれています。

孫子の兵法書/photo by vlasta2 wikipediaより引用

戦国時代、大名の子息がしばしば禅僧を師として学問を学んだ背景には、そんな事情がありました。

武田信玄の「風林火山」の旗印は、学識豊かな禅僧に学問を学び、『孫子』を読みこなしたことをアピールする証でもあります。

今川義元に仕えた太原雪斎のように、兵法を活用し、「軍師」として活躍する僧侶まで出てきます。

これは日本独自の不可思議な現象でした。

戦国時代末期には、日本に【活版印刷】が伝わります。

キリスト教宣教師や天正遣欧少年使節により伝えられ、【朝鮮出兵】でもこの技術を得たとされており、徳川家康が用いたという活字も現在まで残されているほど。

このころまでの印刷とは、学問普及のために用いられる崇高なものという意識が伝わってくる。

しかし、それだけでは『べらぼう』の世界の中心にある、娯楽エンタメとしての印刷文化は埋められません。

学問のために使う貴重な印刷を、娯楽のために使うには、さらなる時代の変化が必要だった。

そして、その大きな波は、隣国から押し寄せてきました。

元代:白話エンタメの誕生

隣の中国に目を移し、時間を少し遡りまして。

宋のあと、モンゴルから南下した元が中国大陸を支配しました。

元代は科挙が廃止され、儒教の地位が低下。

当時の身分を示す言葉として「九儒十丐(きゅうじゅじゅっかい)」があります。

最低の階層である物乞いより、儒者は一つ上。要するに下から二番目という意味です。漢人の知識が重視されない時代の到来を意味します。

こうなると知識のある漢人はそれまでとは違う生き方を模索せねばなりません。

高級官僚も漢人以外が任命されます。

宋代までの儒教知識豊富な行政文書は、難易度が高すぎて用いられなくなり、中国語の書き言葉が一気に口語に近くなった。

この中国語の口語を【白話】と呼びます。

さらに、元代には印刷術の使い方が変わります。

科挙が廃止され、教科書となる儒教教典の印刷は減り、それにかわる需要が生まれたのです。

中国では、盛場で客を集め、おもしろおかしく語る講談師がおりました。

こうした講談師の語る内容を印刷した【平話】というジャンルの書物が生まれたのです。

講談師が語る口調をそのまま記すわけですから【白話】で記され、難易度も下がりました。

挿絵入りで血湧き肉躍る活劇が展開される――エンタメ系印刷物の登場です。

ついに庶民が楽しむ娯楽と印刷術が結びついたのでした。

明代前期:教養を持て余した文人の出現

元のあと、貧しい漢人出身の朱元璋が明を建国しました。

朱元璋/wikipediaより引用

【科挙】も復活し、知識人たちが官僚になるルートも復活したようで、そう単純な話でもありません。

明からは【科挙】特化型の【八股文】という特殊な文体を習得しなければならなくなりました。

全国各地に【郷校】という勉強予備校が作られ、マニュアル通りの作文をする。そんな型にはまったマニュアル人間を量産するシステムとして、【科挙】は大きく変質したわけです。

こうしたシステムについていけず、ドロップアウトする文人が増えてゆくのが明代の特徴といえます。

彼らが食べていけるだけ経済も文化も、十分に発展していました。

明代の都市部では文人ネットワークが形成され、文人仲間同士で書画や詩文を発表し、名を高めていくと、食べるに困らないだけの収入を確保できたのです。

都市部で隠者のような暮らしを送る「市隠」(都市に住む隠者)という生き方であり、一種の理想とされました。

かくして明代、特に都市部では教養にあふれた文人が暇とスキルを持て余しかねない状況が形成されたのです。

そんな爛熟した明代文化に、経済の好転という状況が日本からもたらされます。

明末の出版ラッシュへ

明の建国当初、朱元璋は日本に怒りを募らせておりました。

明建国に至る際、彼のライバルとして立ち塞がった張士誠の残党が日本に亡命していたのです。

銘菓「外郎」(ういろう)は、こうした元滅亡後の亡命者が日本にもたらしたとされています。

しかし、この険悪な関係も、改善を迎えることとなります。

朱元璋の四男・朱棣(しゅてい)は、甥である建文帝を打倒し、皇帝となりました(【靖難の変】)。

クーデターで政権を簒奪して、果たして認められるのかどうか。

そう疑心暗鬼であった朱棣のもとに、日本の足利義満から使者が到着し、なんと即位を祝したのです。

足利義満/wikipediaより引用

あの何かと反抗的な日本から接触してきたことに彼は大いに喜び、足利義満を日本国王としたのでした。

室町幕府は【遣明使】を派遣し、日明関係は良好でした。

しかしこれもあくまで朱棣と義満の代だけであり、公式な関係は途切れます。

一方で、両国の需要と供給は途切れません。

このころ朝鮮経由で銀の採掘技術が日本に伝来し、シルバーラッシュが到来したのです。

当時の日本は戦国時代です。大名たちは自領の銀山を開発し、外貨獲得に乗り出します。

時間のある知識人層。

銀の流通による好景気。

印刷技術向上。

こうした要素が重なり、明に未曾有の出版ラッシュが到来。

現代の定番フォントである【明朝体】も、この流行により、生み出されました。ちなみに中国では同様のフォントは「宋体」と呼ばれます。日中間で印刷が広まるタイムラグがみてとれます。

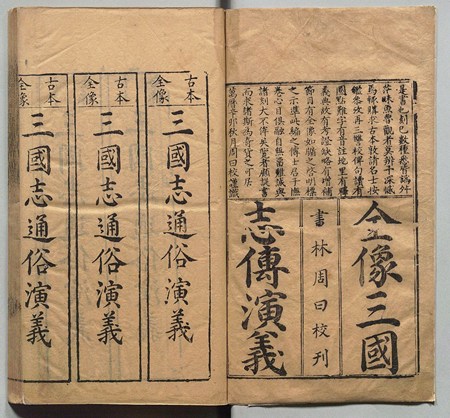

大きな絵が入り、読みやすい文体で書かれた、飛び切り面白い【白話小説】――元代の【平話】からブラッシュアップをはかりつつ、滅法おもしろい作品が世にあふれていくのです。

『三国志通俗演義』/wikipediaより引用

こうした飛び切り面白いエンタメは、日本にも伝わり、新たな文化を生み出します。

たとえば【落語】です。

明末の文人である馮夢竜(ふう ぼうりょう/ふう むりゅう)の書いたジョーク集『笑府』を、武士に仕える御伽衆が語ったことがルーツの一つとされています。

※続きは【次のページへ】をclick!