こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【べらぼう時代に開花した娯楽作品の王者『水滸伝』】

をクリックお願いします。

海を超えて伝わる木版印刷

徳川家康も推奨した【活版印刷】とは別に、純粋なエンタメとして【木版印刷】による出版物が日本にも上陸。

戦国時代は【倭寇】貿易、江戸時代からは長崎出島経由で伝わってきました。

木版印刷は活版印刷と異なり、自由自在な絵が大きな特徴です。

それまで絵を楽しめる人々は、絵師に掛け軸や屏風絵を頼むことのできる上流層だけでした。

しかし、印刷物ならば庶民の需要にも応じることができる。

かくして【浮世絵】が芽吹いてゆきます。

【白話小説】は、ページの半分に大きな挿絵が入ります。

【赤本】に【青本】、そして【黄表紙】も大きな挿絵が特徴です。

とびきり面白い話に大きな挿絵をつける形式が、かくして日本にも広まっていったのです。

『べらぼう』の舞台となる江戸中期も、明代と共通する点があります。アイデアを目にしたら、それをそのまま落とし込めるだけ文化が成熟がしていました。

江戸幕府中興の祖である8代徳川吉宗は、その政策において明を参照しました。

徳川吉宗/wikipediaより引用

【科挙】こそ導入されないものの、各地に【藩校】を作り、そこで武士に学問をさせ、日本人の教養レベルを上げていった。

明代の、官僚になれない、あるいはならない士大夫は、己の知識と発想を金にして生きる道を模索していました。

日本の武士もそうです。

世襲ではどうしたって禄高を増やしようがない。

けれども武士として身につけた教養で狂歌を詠み、黄表紙を手がければ金が落ちてくる。

教養、技術、都市の発達、明末から遅れることおよそ一世紀、かくして江戸でも出版文化が大きく花開くのです。

白話小説を解読し、翻訳し、翻案せよ

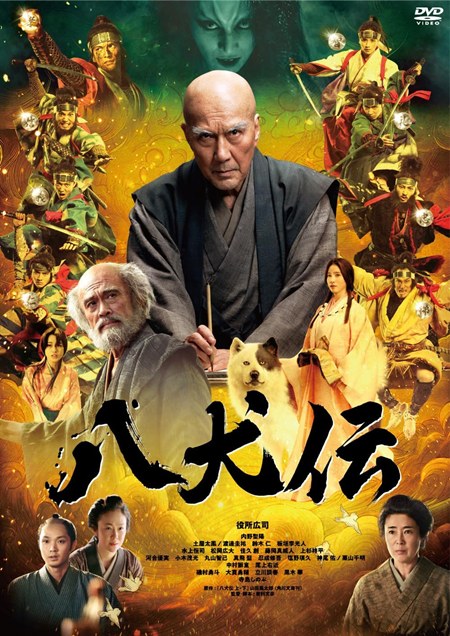

2024年秋に公開された映画『八犬伝』があります。

映画『八犬伝』(→amazon)

曲亭馬琴がいかにしてこの大長編『南総里見八犬伝』を書き上げたか――その様を描いた作品であり、原作の末尾にはこんな一文があります。

「世界伝奇小説の烽火、アレクサンドル・デュマの『三銃士』の先立つこと三年」

これは確かにその通り。

曲亭馬琴の発想がデュマに匹敵するという単純な話でなく、西洋でも東洋でも、伝奇小説が生まれるだけの文明成熟度があったとみなすことができます。

前置きが長くなりましたが、本題に入りましょう。

日本のエンタメの祖といえる『南総里見八犬伝』は、どんな経緯でできあがったのか?

それを辿るには、中国の「四大奇書」のひとつ『水滸伝』とその伝播と需要を見ることでつかめます。

ここまでみていくと明からの【白話小説】はすんなりと日本に広まったように思えます。

しかし、そう簡単でもありません。

日本の漢文読解術である【書き下し】は、あくまで【文言】を対象としたものです。宋代までのお堅い行政文書のような文体ならば、読み解くことができます。

しかし元代以降、話し言葉が入った【白話】は読みにくい。なんとなく意味はつかめても【書き下し】が通用しません。

現代中国語に近づいてゆく過程といえる【白話】を、日本では【唐話】と呼びました。

同じ明代の『三国志演義』は、文体が固い文言のため、各地の藩校で教科書として採用されました。

しかし、くだけた文体のものはそれができないのです。

だからといって諦めるわけでもない。

長崎の清人から習い、なんとか解読しようと試みる人はいました。ちなみに江戸時代でも【漢文】と現代中国語は異なると認識されておりました。

当時は「唐語(からことば)」と呼ばれ、長崎で学んだ平賀源内は自作に唐語の台詞を混ぜております。勉強熱心で異国趣味を好む島津重豪も、唐語を学んでいたとか。

【書き下し】はできなくとも、意味はなんとなくわかる。おまけにページの半分は大きな挿絵が入っておりますので、これを読みこなしたら相当面白いのではないかと見出されてゆきます。

そんな中でも一番盛り上がったのが『水滸伝』です。

日本人にとっては未知のジャンルであり、「これはなんとしても読まねば……」と熱が入ります。

まず【原著】から入る。

しかしそれだけでは読みこなせないので、日本人向け注釈を入れた【和刻】が生まれる。

次に【翻訳】。

そして最後に【翻案】まで到達します。

かくして『水滸伝』は江戸時代の日本に浸透してゆきました。

『水滸伝』でバトルものの面白さを知る

当時の日本人にとって、いかに『水滸伝』が強烈に面白かったか?

小中学生の頃に熱中した『ジャンプ』や『マガジン』などの漫画を思い出してください。

どの年代であろうと、バトルものが人気作品の定番。

凄まじい力を持つヒーローたちが出会い、チームを結成し、悪と戦うフォーマットは、まさに娯楽の王者であると皆さんも頷かれるでしょう。

しかし江戸時代、まだこのフォーマットがなかった頃は?

『べらぼう』を紹介する本や番組では、蔦屋重三郎が手がけ、大ヒットした出版物が紹介されます。

その内容の多くは、子ども向けの【赤本】ならば教育的なものか、御伽話。大人向けの【青本】や【黄表紙】にせよ、ラブコメディやパロディであり、当時の人は笑えたかもしれないけれど、時代背景が異なる現代人はどうか。

漫画雑誌の連載がラブコメとギャグばかりで、バトルものがないような状態だと、盛り上がりに欠けませんか?

当時はまだ、バトル作品のフォーマットが定着し切っていなかった。

だからこそ、そこに新ジャンルとしてバトル作品が登場したらどうなるか。

まさにその現象が起きたのが江戸時代――『水滸伝』だったのです。

では『水滸伝』とはどんな作品で、何が刺激的だったのか?

物語は、封印されていた百八星が飛び散るところから始まります。

逆に、百八人集めるという設定が提示されるわけで、どんな連中が、どうやって仲間になっていくのか。『水滸伝』はこのヒーローたちのチーム加入の過程を、延々と続けてゆくのです。

それがとにかく刺激的――エログロバイオレンスに満ちています。

講談師が教訓やら道徳心やら捨て去り、純粋に刺激と面白さを求めていったからこそ、倫理観を抜きにしてひたすら刺激的な展開が続く。

なお、『水滸伝』では人肉食ネタが頻出します。当時の中国が実際にそうだったわけではなく、あくまでフィクションを盛り上げるための誇張です。

『水滸伝』の残虐描写を用いて古代中国を批判するのは、ジャッキー・チェン映画を見て「中国人は全員カンフーが得意なんだね!」と言うようなものですので、やめておきましょう。

ページをめくるたびに、無茶苦茶熱くて面白い展開が、ひたすら続いてゆきます。

なんだこれは……そう、こういうのを求めていたのだ、と当時の日本人は、寸暇を惜しんで『水滸伝』やらそのガイドブックを読み漁ったのでした。

蔦屋重三郎『水滸伝』に商機を見出す

田沼意次が失脚し、華やかな【田沼時代】が終わりを告げ、江戸っ子にとって憂鬱な松平定信の時代が到来します。

松平定信/wikipediaより引用

そんな寛政4年(1792年)、蔦屋重三郎が【黄表紙】『梁山泊一歩談』三巻、『天剛垂楊柳』三巻を売り出しました。

文章は山東京伝で、挿絵は北尾重政が手がけています。

『水滸伝』の一部をまとめた内容で、いわばリハビリ出版です。

というのも、その前年、山東京伝は処分を受けており、心理的な打撃を受けていました。

軽薄なラブコメディ路線はもう書けない。ならばバイオレンス路線で売れれば手堅い。だったら『水滸伝』を書いてみたらどうだ!と、そんな狙いを感じさせます。

しかし、現代でもラブコメを得意とする作家や漫画家が、突如ノワールを手がけたら、違和感があることでしょう。山東京伝にはあまり合わなかったのか、どこか冴えない出来でした。

それでは『水滸伝』翻案が無駄になったかというと、そうではありません。

蔦屋重三郎と山東京伝の周辺に、曲亭馬琴という作家志願の男がおりました。馬琴は目を光らせつつ、この過程を見守っていたのでしょう。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

蔦屋重三郎たちの取り組みから、『水滸伝』が【寛政の改革】の後の逃げ道にもなったことも見えてきます。

遊里で遊ぶ軽薄なラブコメ路線が駄目ならば、硬派なアレンジ『水滸伝』ならばよいのではないか?『水滸伝』の暴力や不貞描写を踏まえるとなんとも不思議なのですが、かつての日本には中国由来のものはなんとなく教養扱いをして、エログロだろうと見逃す傾向がありました。

実際、面白いわけだし……そう考えた出版界は、こうしたアレンジ作品を大量生産します。

実は『水滸伝』翻案の種類が最も多いのは中国ではなく、日本です。

中国ではそもそもアレンジ需要がそこまでなかったとも考えられますが、日本ではスラングでいうところの「魔改造」の域に到達しています。

当時の感覚でいえば、『水滸伝』の定義はこうです。

「大勢の異能力の持ち主がチームを結成し、悪と戦うもの」

それは要するにバトルものではないか。そう言いたくもなるでしょう。

江戸っ子にとって『水滸伝』とは「バトルもの」を指す代名詞と化しており、例えば現代の作品も彼らからすれば『ジョジョの奇妙な水滸伝』『呪術水滸伝』『鬼滅水滸伝』などとでも呼ばれるかもしれません。

日本人特有のオタクセンスも、このアレンジ過程で発揮されています。

伊丹椿園『女水滸伝』は、原典の女性比率が高くなっています。

曲亭馬琴『傾城水滸伝』は、舞台を鎌倉時代の日本とし、全員性転換しております。

そうはいっても、馬琴本人の発案ではなく、あくまで食べていくために持ち込まれた企画です。

性転換して原典をなぞるだけでしょうもない。そうぼやきつつ、さして気合いも入れずに手がけていたようですが。

こうした性転換パロディは江戸時代から定番の日本文化で『傾城三国志』もあります。

なお、こうした女体化というとハーレムギャルゲーのようなものだと現代人は考えがちですね。しかし当時は美少女戦士需要、つまりは女性読者向けであることもあったとか。

※続きは【次のページへ】をclick!