こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【べらぼう時代に開花した娯楽作品の王者『水滸伝』】

をクリックお願いします。

馬琴と北斎も『水滸伝』を手がけ『八犬伝』へ

曲亭馬琴が山東京伝に弟子入りしていたかどうか。

当人も何やら言い訳めいたことを書き残しておりますが、二人が近くにいたことは確かです。

山東京伝/wikipediaより引用

精神的にどこか弱い、そんな京伝のどこか冴えない『水滸伝』翻案を横目に見つつ、馬琴は何を思っていたのか。

実はこの曲亭馬琴こそ、江戸文人の中でも『水滸伝』への没入が随一の人物といえます。

どんなに高くとも原著を買う。読み出せば飯を食うのも忘れてしまう。そこまで没頭しました。

蔦屋重三郎の死後、『べらぼう』次世代の世界で、馬琴の『八犬伝』への熱い想いと知識は花開きます。

文化2年(1805年)、文は曲亭馬琴、画は葛飾北斎という、ゴールデンコンビが手がけた『水滸伝』絵本として『新編水滸画伝』が刊行されました。

葛飾北斎の挿絵が入った曲亭馬琴『椿説弓張月』( 大弓を引く源為朝)/wikipediaより引用

もっとも、版元と揉め、十巻までで馬琴は手を引いてしまい、北斎の画は続行しております。

己の連載がどうあろうと、曲亭馬琴の『水滸伝』への情熱は変わりません。

厄介なファン心理として「自分ならもっとよい『水滸伝』が書ける!」という野心もふくれあがってゆきます。

馬琴は『水滸伝』をこよなく愛しているものの、お堅い人物らしく、作中の倫理観に乏しい表現は気に入らなかった。

几帳面な馬琴からすれば、あまりにいい加減に思えるところもあったのでしょう。

俺なりの『水滸伝』を作り上げてみせる――そう心に決め『南総里見八犬伝』を世に送り出すこととなったのです。

文化11年(1814年)に刊行が開始されると、馬琴は失明後も書き続け、ついに28年をかけて天保13年(1842年)に完結したのでした。

失明してからは息子の嫁であるお路の助けを借りてまで、この大長編を仕上げたのです。

国芳のフルカラー『水滸伝』に熱狂!

寛政4年(1792年)、蔦屋重三郎が【黄表紙】『梁山泊一歩談』三巻、『天剛垂楊柳』三巻を売り出したことは前述の通りです。

この本はじめ、蔦屋の刊行物は北尾重政が挿絵を手がけたものが多い。

蔦屋重三郎が没した寛政9年(1797年)、日本橋の染物屋に芳三郎という男児が生まれました。

7~8歳頃には北尾重政の絵を写すようになり、なかなかの腕前を見せます。

もしかしたら、こいつァ絵師になれるんじゃねえか?

そう15歳の時に描いた鍾馗 (しょうき)像が話題を呼び、この芳三郎は歌川派に弟子入りし、名を連ねることとなります。

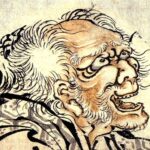

蔦屋重三郎が最晩年に売り出した東洲斎写楽の【役者絵】は当たらず、ライバルと目された歌川豊国が江戸っ子の人気を集めておりました。

歌川豊国『けいせい屏風浦』/wikipediaより引用

豊国とその弟子の人気はますます高まり、次第にはこう言われるようになります。

「歌川派にあらずんば絵師にあらず」

芳三郎はそんな豊国の弟子となり、「一勇斎国芳」と号しました。

しかし、いまいち芽が出ずパッとしない。

役者絵はどうしたって、豊国のような絵が受ける。国芳は自分の個性を入れてしまうし伸び悩んでいました。

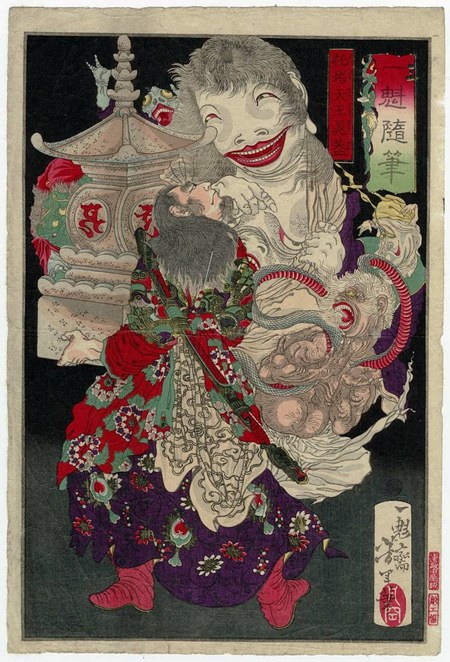

文政10年(1827年)頃、そんな国芳が手がけた錦絵『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』が刊行されました。

それまでの江戸っ子たちは【黄表紙】の挿絵でしか『水滸伝』の百八星を見ることができませんでした。

それがフルカラーの【錦絵】で刊行されると、たちまち話題作となったのです。

当時の【浮世絵】は蕎麦一杯の値段とされ、トレーディングカード感覚で集めることができました。

人気キャラクターは複数のパターンがあり、コレクター魂を刺激。

【役者絵】とは違い、本物に似せる必要はありません。国芳のセンスを発揮させ、豪快に、ともかく派手に描くことができます。

かくして国芳は、【役者絵】や【美人画】の次にブレイクする【武者絵】のナンバーワンとみなされるようになったのでした。

ちなみに本場中国でも『水滸伝』の挿絵はモノクロ版画が主流であり、派手なフルカラーで描かれた百八星は画期的なものです。

中国では人気の低い百八星は「ハズレ」扱いであり、ビジュアル化もされにくい。そのためか、彼らを紹介するオンライン百科事典の項目ページでも、国芳の作品がしばしば用いられています。

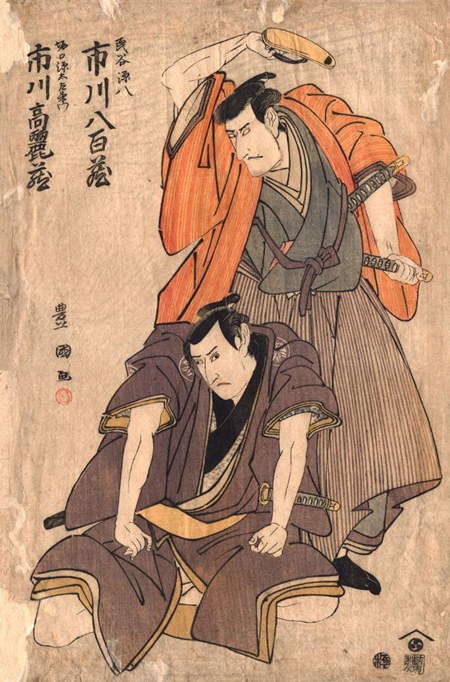

歌川国芳『通俗水滸伝豪傑百八人之一個 九紋龍史進 跳澗虎陳達』/wikipediaより引用

国芳の絵を見ていると、『水滸伝』がどうして江戸っ子の心を掴んだのか、その理由が見えてきます。

刺青をしている。

露出度が高い。

この点が大きいと思われるのです。

高温多湿な江戸では、夏場ともなれば男たちはやたらと脱ぎました。

脱ぐとなれば皮膚そのものでアピールしたい。そんな需要に応えるのが刺青です。

刺青は見た目が派手なうえに、彫るときは痛みを伴うため、タフさもアピールできる。イケてる江戸っ子は刺青を彫る――それが江戸のファッションでした。

ちなみに中国では身体を傷つける刺青は、あまり流行しておりません。流行していた宋代は例外的な時代といえます。

露出度についても、本国の挿絵ではそこまで派手に脱いでいません。

しかし、水のほとりを意味する『水滸伝』だけに、水中格闘の場面がある。日本人はこう考えたのでしょう。

「やっぱここは脱がせねえとな!」

男性の下着にせよ、宋代には褌ではなく、トランクス状の褲衣です。

しかし、江戸っ子はお構いなしに褌にして、極限まで露出度をあげています。髪の毛もザンバラにして靡かせ、ビジュアルがとことん派手になっているんですね。他国作品のキャラクターを脱がせ、セクシーな下着姿にする。そういうことを日本では江戸時代からしていたわけです。

高い露出度と刺青。

そんな需要が江戸っ子に大ウケした『水滸伝』。

国芳の【錦絵】を見た江戸っ子は、これをそのまま刺青にしてぇ!と熱狂します。

かくして、国芳の描いた『水滸伝』の英雄は刺青の定番となりました。

現代でも刺青師は国芳の画集はマストとされます。『水滸伝』の名場面で画像検索をかけると、刺青画像が大量にヒットするのも、このときの熱狂がまだ残っている証拠です。

日本で『水滸伝』は消えてしまったのか?

このように、江戸っ子のみならず日本人は、『水滸伝』を熱狂的に愛してきました。

ただ、時代によって違いはあります。

特に江戸時代末期から明治時代初期にかけては「あんな古臭いモノ」と思われてしまいました。

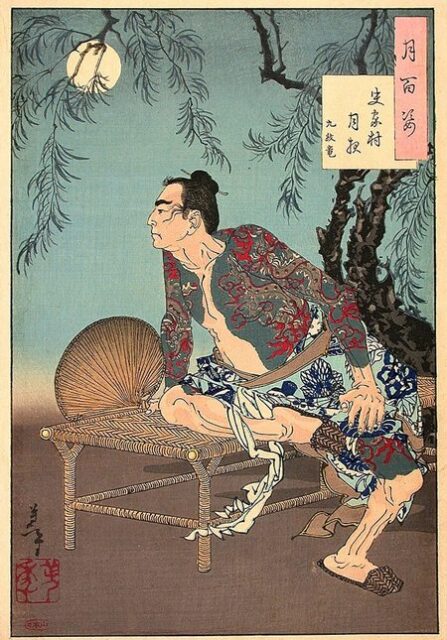

月岡芳年『月百姿 史家村月夜 九紋竜』/wikipediaより引用

「脱亜入欧」を掲げた近代以降ともなれば、なおさらだろうと思いたくもなりますが、それでも翻訳翻案の類は続けられています。

映像化作品もあります。

1972年の香港映画『水滸伝』には、黒沢年男さんと丹波哲郎さんが出演。

1973年から1974年にかけては日本テレビで、横山光輝版を原作とするドラマ化もされております。

現代日本ではどうか?というと、人気としては双璧であった『三国志演義』とかなり差を付けられてしまいました。

『水滸伝』はコーエーテクモゲームスの定番タイトルからも消えてしまっています。無双シリーズにもありません。

中国では「四大奇書」の中でも人気ナンバーワンを誇り、どうかというと“定番”の存在なのです。

夫婦そろって客の肉で人肉饅頭をこしらえて売っていた母夜叉(ぼやしゃ)・孫二娘がマスコットキャラクターのレストランチェーンもあるほどです。

人肉を売る女がかわいいイラストでマスコットになるのかと私も驚いておりましたら、日本にも進出しています。

「孫二娘潮汕牛肉火鍋」です。

そのおいしそうなメニュー写真を見ながら、中国と日本での『水滸伝』受容の差をどうしても考えてしまいます。

歌川国芳『通俗水滸伝豪傑百八人之一個 母夜叉孫二娘』/wikipediaより引用

イケメンだらけの『水滸伝』は日本の伝統

中国と日本の『水滸伝』需要には、確かに差があります。

中国に悪意を抱いている意見の典型例として「あんな暴力的で野蛮なものは、日本人には合わない」というものがあります。

しかしこれまでみてきた通り、日本のバトルものの先祖が『水滸伝』ですので、これはあてはまりません。むしろ『三国志』のように、年代ごとにヒットする作品が出なかったことがあるとは思います。

しかし、2020年代後半には変わるかもしれませんし、それも伝統かもしれません。

2025年『べらぼう』では、後半に曲亭馬琴が出るからには、言及される可能性があります。

そしてこの歳には、2026年放映予定の『北方謙三版水滸伝』のビジュアルやキャストが公開されつつあります。

二番目に発表されたのは、晁蓋(ちょうがい)役の反町隆史さんです。

晁蓋は宝塔を担いで歩く見せ場があり、「托塔天王」と呼ばれています。そのためか、マッチョで豪快な中年俳優が演じることが定番とされています。

反町隆史さんでは、宝塔を担ぐには少し細身ではないか。そう思っていたところ、中国からのコメントでこんなものがありました。

「イケメン、イケメン、イケメンの晁蓋! イケメンは正義、素敵な晁蓋をありがとう!」

なるほど、そうきたか! そう納得できたものです。

ちなみにこの反町さんの晁蓋は、歌川国芳の弟子である月岡芳年が描いた晁蓋に通じるものがあります。この晁蓋もどこかセクシーなのです。

月岡芳年『晁蓋』/wikipediaより引用

日本では、『水滸伝』の英雄好漢を、原典よりもセクシーなイケメンにする伝統がある。改めてそう思いました。

宋江は原典では冴えない中年男ですが、そんな彼をイケメンの織田裕二さんが演じることも、この日本の伝統には一致しております。

このままイケメンを投入し続ければ、このドラマ版は日本の伝統として、本場中国でも受け入れられることでしょう。

これからも、イケメンが続くであろうキャスティングに注目してゆきたいと思います。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった

続きを見る

-

曲亭馬琴は頑固で偏屈 嫌われ者 そして江戸随一の大作家で日本エンタメの祖なり

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

-

なぜ東洲斎写楽は1年足らずで表舞台から消えたのか~蔦重が売り出した浮世絵師の顛末

続きを見る

-

家事はせず酒タバコを好み気が強い 葛飾応為(北斎の娘)は最高の女浮世絵師だ!

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

高島俊男『水滸伝と日本人』

高島俊男『水滸伝の世界』

小松謙『熱狂する明代』

大木康『中国明末のメディア革命』

井波律子『中国の五大小説(下)』

他