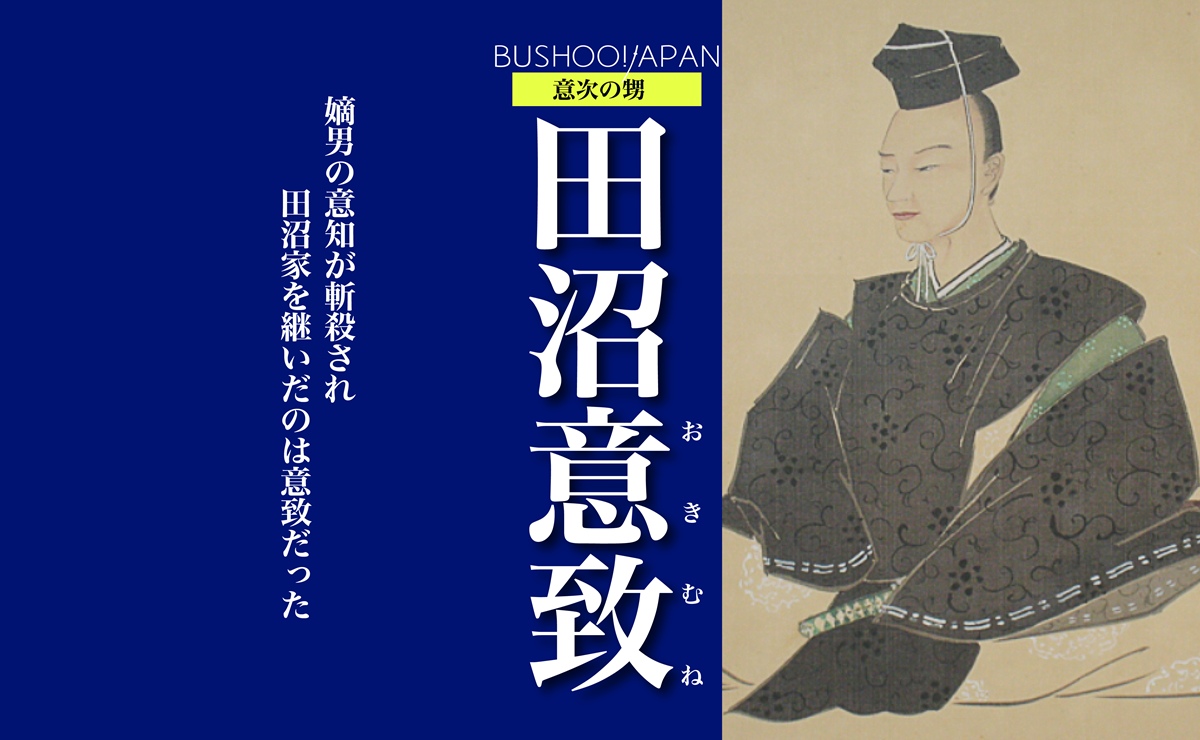

1796年7月29日(寛政8年6月25日)は田沼意致(おきむね)の命日です。

大河ドラマ『べらぼう』では宮尾俊太郎さんが演じ、第28回放送では一橋治済との会話シーンが印象的だったのを覚えていらっしゃるでしょうか。

佐野政言に斬られた田沼意知が落命し、肩を落とす意致に向かって、治済がシレッとこう言いました。

「人の恨みは恐ろしい。主殿(田沼意次)は少し天狗になっておったのかもしれんのう」

無責任であまりにも心無いセリフですが、そもそもなぜ意致が治済の側にいて、あのようなことを言われたのか?

というと一橋家で家老を務めていたからです。

意次を追い落とした治済のもとで……とは、いかにも複雑そうな人間関係が浮かび上がってきますが、実際、意知亡き後の田沼政治はどんな風に推移していったのか。

田沼意致の生涯と共に振り返ってみましょう。

親族と外戚、人脈を活用するしかない田沼意次

かつては「日本三大悪人」の一人に数えられ、贈収賄と悪徳政治の権化のように言われ続けた田沼意次。

そのイメージは長く続いてきましたが、果たして意次はそこまで悪辣だったのか。

実は昔から、その点をもっと考察する必要があるのではないか?とは指摘されてきました。

田沼意次/wikipediaより引用

2025年大河ドラマ『べらぼう』は、そんな田沼意次の再評価に一石を投じる作品となっているでしょう。

なにせ主人公である蔦屋重三郎の飛躍を語る上で、開明的な【田沼時代】の再評価は欠かせない。

ではいったい当時の意次はどのような状況にあったのか。

江戸時代は、古くから徳川家康に付き従っていた家の子孫の武士たちが「三河以来」と称され、特別視されてきましたが、意次は八代将軍・徳川吉宗時代に取り立てられた新参者でした。

つまり政権内での人脈は圧倒的に不足しており、意次は自身が築き上げた人間関係によって政局を動かさねばならない。

そのために構築した人脈が、はたから見れば“持ちつ持たれつ”の関係にも見え、ひいては“悪徳政治家”という印象を増幅してしまったのでしょう。

確かに、顔見知り同士で利害を回すのは、よい事とは言えません。

しかし田沼家の人物は、松平定信のような名門とは大きく異なっていたことは考慮せねばならないはずです。

紀州藩人脈と関わりの深い一橋家

田沼意次の父である田沼意行(おきゆき/もとゆき)は、八代吉宗が紀州藩から引き入れた人物です。

徳川吉宗/wikipediaより引用

その嫡男が意次であり、その下に弟の田沼意誠(おきのぶ)がいました。この意誠が、本記事の主人公・田沼意致(おきむね)の父となります。

兄の意次が享保4年(1719年)生まれであり、意誠は2歳下の享保6年(1721年)生まれ。

田沼意次は一橋家と近い関係にありました。

【御三卿】と称される田安・一橋・清水は、田安と一橋が吉宗、清水が家重の子を祖とします。

その成立過程から一橋家は吉宗以来の紀州藩人脈と深いつながりがあったのです。

意誠は吉宗の四男にして一橋家の祖である徳川宗尹(むねただ)の小姓として、武士としての奉公を始めると順調に出世を重ね、一橋家家老にまで上り詰めました。

兄の意次としては、弟と甥を一橋家の家老とすることは人脈を保つうえで重要。

新参者の意次にとって、信頼できる弟は欠かせぬ存在だったのです。

そのためなのか、大名家が贈賄を届けるときに経由する先として意誠の名が兄と共にあがることも確かではあります。

一例として、仙台藩主・伊達重村の贈賄相手があります。

松平武元(老中首座)

高岳(大奥筆頭老女)

田沼意次(御側御用取次)

田沼意誠(一橋徳川家家老・意次の弟)

こうして並べると「おぬしもワルよのぅ」という時代劇定番のセリフも思い浮かんでくる状況なのは仕方ないかもしれません。

一橋家家老として、意次と協力し将軍世子を定める

意誠の子であり、意次の甥である田沼意致は寛保元年(1741年)に生まれました。

小姓組の番士から奉公を始め、小納戸を経由すると、十代将軍・徳川家治の嫡子である徳川家基に付けられました。

徳川家基/wikipediaより引用

家基は次の将軍と目されており、順調な出世といえる。

次期将軍近くに仕え、さらには父の跡を継ぎ、安永7年(1778年)には一橋家家老となりました。

しかしこの翌安永8年(1779年)、思わぬ事態が起こります。

家治唯一の男子であった家基が、若くして急死を遂げてしまったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!